生命解剖学—《阿含经》之三乘见道原理与次第(刊行序)——蔡正礼老师

刊行序

本书的写作缘起于尚未完成的《真假沙门》一书,因为《真假沙门》所申论的就是真假出家的问题。如果我们很简要的问:真出家或假出家是应该看外表,还是要看智慧?毫无疑问的,大家都知道是否真出家要看智慧,而不是剃头著染衣就是真出家。但是,要看什么智慧呢?大家就开始产生纷歧的意见而众说纷纭。在众说纷纭中,就有人认为:人家是出家的专业修行者,道场那么大,徒众那么多,我们就相信他有佛法的智慧吧!于是智慧是什么就成为判断的关键问题,否则还是落入外观或表相的判断。

因此,有无佛法的智慧,便成为判断真假沙门的重要依据。在佛教的经典中,《阿含经》是佛门所共许的文献,但是许多佛门大德或佛学研究者,却根据《阿含经》研究出“大乘非佛说”的结论,甚至对于如来藏法门极力攻击,斥为有外道神我色彩。我们开始学佛时,大都相信大德的研究,相信佛学研究者的主张,但是当我越来越理解佛法时,我决定亲自看看《阿含经》到底有哪些内容,怎么会有那么多否定大乘佛教的主张?而我却想要遵从佛教传统,依靠着大乘佛教走上菩萨道。

当我亲自阅读《阿含经》时,发现经典中处处在在讲述着大乘法,而且是以极为独特巧妙的方式宣说大乘;有人以格式塔图(Gestalt Paradigm)的形式来形容这种说法方式。格式塔图是完形心理学(Gestalt Psychology)用来描述人类视觉理解上“整体不等于个别部分总和”[【完形的观点可以用“部分的总和不等于全部”这个定律来总结。】Robert J. Sternberg著,李玉琇、蒋文祁译,《认知心理学(第五版)》,双叶书廊有限公司(台北市),2010年3月初版,页10。] 的现象。例如一只花瓶(Rubin vase),除了可以看到花瓶本身外,我们还可以从花瓶两边的轮廓,看到二张相对的脸。整体的图像就是可以有不同的认知,但重要的是这样的整体才是正确的认知。对于某些人,他可能只能看到花瓶,除此之外,别无其他,因为他可能忽略了某些认知的角度。所以当我亲自阅读《阿含经》后,我发现那些主张“大乘非佛说”的研究者,他们忽略了极多重要的文献取材,根本就视而不见,或者做了错误的解读。

例如,在《杂阿含经》中,婆四吒婆罗门尼因为连续死了六个孩子而裸身披发疯狂奔走,见到 佛陀为大众围绕而说法时,“见已,即得本心”[ 《杂阿含经》卷44第1178经:“尔时,世尊无量大众围绕说法,婆四吒婆罗门尼遥见世尊,见已,即得本心,惭愧羞耻,敛身蹲坐。尔时,世尊告尊者阿难:‘取汝郁多罗僧与彼婆四吒婆罗门尼,令著听法。’尊者阿难即受佛教,取衣令著。时,婆罗门尼得衣著已,至于佛前,稽首礼佛,退坐一面。”《大正藏》册2,页317,中25-下2。] 的场景描述,就是一桩活生生大乘见道的禅门公案。但是释印顺却认为婆四吒只是因为“见佛在为四众说法,清净严肃的气氛,使他忽而清醒”[《华雨集》第二册:“婆四吒Vasistha 婆罗门女,六个儿子一个个的死了。想儿子想得发了狂,裸体披发,到处乱跑,跑到弥絺罗Mithilā庵罗园来。见佛在为四众说法,清净严肃的气氛,使他忽而清醒;觉得自己裸体可耻,就蹲了下来。释尊要阿难ānanda拿衣给他披上,然后为他说法,也得到了信心清净。”正闻出版社,2014年修订版,页15。]。但如果婆四吒只是清醒恢复成正常人,那么 佛陀何必突然中断法会,叫阿难为婆四吒披上出家众的郁多罗僧,使得婆四吒成为整个法会的主角,并且结集成一部经典呢?显然释印顺做了错误的解读,因为他不能辨识什么叫做大乘见道的禅门公案。《阿含经》既然处处可见大乘法,必然可以从《阿含经》中清楚判读三乘的具体差异,于是我开始思维,如何让那些忽略极多重要线索而看不到大乘者能够清楚看到《阿含经》所说的大乘法。

婆罗门女,六个儿子一个个的死了。想儿子想得发了狂,裸体披发,到处乱跑,跑到弥絺罗Mithilā庵罗园来。见佛在为四众说法,清净严肃的气氛,使他忽而清醒;觉得自己裸体可耻,就蹲了下来。释尊要阿难ānanda拿衣给他披上,然后为他说法,也得到了信心清净。”正闻出版社,2014年修订版,页15。]。但如果婆四吒只是清醒恢复成正常人,那么 佛陀何必突然中断法会,叫阿难为婆四吒披上出家众的郁多罗僧,使得婆四吒成为整个法会的主角,并且结集成一部经典呢?显然释印顺做了错误的解读,因为他不能辨识什么叫做大乘见道的禅门公案。《阿含经》既然处处可见大乘法,必然可以从《阿含经》中清楚判读三乘的具体差异,于是我开始思维,如何让那些忽略极多重要线索而看不到大乘者能够清楚看到《阿含经》所说的大乘法。

经过长年探求三乘对于生命不同的解剖,了解声闻以五阴解剖生命,缘觉以诸界与因缘法解剖生命,那么大乘以什么架构解剖生命呢?终于在《增壹阿含经》的鸯掘魔追佛公案中,发现“灭六见之法”[ “灭六见之法”是说以正确的六见处参禅义理之法,除灭错误的六见处。详细内容,请参阅本书正文之解说,或请参阅《正觉学报》第四期〈中国禅宗探源〉之解说。《增壹阿含经》卷31〈力品 第38〉:“彼(如来)说灭六见之法。云何为六?言有我见者,即说灭六见之法;无有我者,亦与说灭无有我见之法;言有我见、无有我见,亦与说有我见、无我见之法,复自观察、说观察之法;自说无我之法,亦非我说、亦非我不说之法。若如来出世,说此灭六见之法。”《大正藏》册2,页720,中6-12。] 以及参禅原理的解说,于是以六见处作为大乘解剖的架构便跃然纸上。因此,《阿含经》中确实可以明确区分三乘对生命解剖的不同。然而,六见处之内涵系以五阴与真我如来藏所构成 [有人说六见处唯是六种有漏法,否认亦有无漏之六见处能令学人大乘见道,但如此主张只是偏于一面之说词。六见处确实有属于外道法、有漏法者,所以《增壹阿含经》中,如来出世说“灭六见之法”,一一对治错误之六见处,成为正确之六见处—前五见处为色、受、想、行、识全部苦、空、无我、无常、非有,第六见处为“信受佛说有内识出生五阴,内识方是常住的真我;而五阴与‘真我’的关系是‘(五阴)非我、(五阴)不异我、(五阴与我)不相在’”。本书将举南传“尼柯耶”《中部经典》卷3《蛇喻经》有关六见处之经文,略作解释以消除大众对于六见处之种种误解与谬说。详细内容,请参阅本书第七章“略解南传《蛇喻经》之六见处”之解说。],因此六见处其实含摄小乘的解剖;六见处是生命的整体,而小乘的解剖只见与众生同见的五阴与诸界,只是生命的部分。

就像格式塔图一般,有人手握着花瓶把玩,怎么看也看不出人脸,因为他太专注花瓶本身,直到朋友告诉他将花瓶摆放着,背后放上白纸,然后平视花瓶,才终于看见白纸衬托的虚空与花瓶所形成脸的轮廓。同样的,每个生命的整体就像格式塔图一般完整,但是其中的生命本体如来藏却犹如虚空般难以令人发觉。格式塔图是将花瓶摆设好、将观察的角度对准好的图案,令人容易观察出花瓶的整体还有人脸的存在。第六见处所说之真我如来藏是生命整体绝不可或缺的结构,却难以令人发现而为诸佛秘藏。《阿含经》宣说的法义构成就像生命的整体一般,所以《阿含经》整体讲述的六见处竟然那么不显眼,而容易让人清楚看到的却只是小乘的部分。大乘法就像生命的本体如来藏般总是隐而不现,直到哪天摆放好位置、调好角度,大乘就跃然纸上。本书就是希望能为一切有缘者拨云见日,尝试将《阿含经》摆放好位置、调好视角,让大乘法光耀于世间,同时也看到大乘与二乘彼此法义紧密结合成一体,显示诸佛唯以一大事因缘故出现于世 [《妙法莲华经》卷1〈方便品 第2〉:“诸佛世尊唯以一大事因缘故出现于世。舍利弗!云何名诸佛世尊唯以一大事因缘故出现于世?诸佛世尊,欲令众生开佛知见,使得清净故出现于世;欲示众生佛之知见故,出现于世;欲令众生悟佛知见故,出现于世;欲令众生入佛知见道故,出现于世。舍利弗!是为诸佛以一大事因缘故,出现于世。”《大正藏》册9,页7,上21-28。],以畅诸佛本怀。

本书的内容原计划是《真假沙门》的一部分,但恐卷帙浩繁成书日遥,所以将此已完成的部分,独立成书,先予刊行。本书的自序曾于2015年底写成并发表于网络,然而当时只有粗略构想而未成书。如今重新审视后仍然觉得适合,所以略作修订后保留于本书中。在本书完稿后所应说明的因缘,则别立于此刊行序中。大乘六见处之法义意味深长、含摄广阔,实非本书之篇幅所能尽述,亦非本人所能尽知,故祈海内外方家不吝指教。

菩萨戒子 蔡正礼 写于台北

2022年10月22日

《阿含经》之三乘见道原理与次第(自序)

自序

生命解剖学亦名生命结构学。解剖学是验证生命结构的动态性方法与过程,而结构学则呈现一切生命结构有其不变性的事实。决定撰写《生命解剖学》这本书的因缘有些独特。我开始学佛时经常思考生命与命运的问题。例如一只海星被切成两半而变成二只,那么到底它是一只海星还是二只海星?它们的命运应该相同、还是不同?增加一只海星,在世界中真的增加一个生命了吗?我们可以如此随意就创造出生命吗?当然还有其他有关因果如何成立的相关疑问。我年轻时随着所遇到的因缘,询问佛门大师与同修道友这些问题,但无人能答,甚至还有人听不懂我的问题。

经过十余年后,因缘巧合,我随学于 平实导师刚成立不久的正觉同修会。当时 平实导师开始公开说法,题目是他著作的《真实如来藏》。开讲的第一堂课结束后,我立即请问十余年来心中的疑问。没想到 平实导师立即回答所有的问题,而答案全部指向每个生命都有自己的轮回本体如来藏,也称为诸佛秘藏。既然答案有了,而且也觉得符合逻辑,于是所有的问题就只剩下唯一的课题:真的有如来藏存在吗?

公元2000年,在没有任何预期的情况下,我竟然幸运地发现生命的奥秘,并惊讶于佛教中宣称有诸佛秘藏可证的事情竟然是真的,而且实证生命奥秘竟是十分科学的一件事。对于自认为绝不迷信盲从的我而言,摆在眼前的事实是那么自然合理,只是从来不曾发现。相反的,如果生命的结构中缺少永恒不变的心体如来藏,那么一切知识与科学就会支离破碎,彼此相互矛盾而错误百出。

从以前阅读有关科学文献的经验发现,西方的哲人们通常有极佳的观察力与敏锐度,能提出关键性的问题与看法。但在通往发现宇宙与生命真相的道路上,他们却总在关键处走上歧路。有一个例子令我印象深刻。十八世纪怀疑论者大卫·休谟(David Hume,1711-1776)对因果律的成立,提出质疑而无人能答。休谟在《人性论》中解析人的视觉,认为其实不应该能看到连续的景物,因为景物的影像进入脑中是不连续的印记(imprint)。当时我读到这样的观察与分析时极为兴奋,期待西方聪明的哲人中,说不定也有佛教实证解脱的菩萨。读到休谟精彩的论证,心中不由得幻想着休谟或许也是同样实证生命结构的解脱者,甚至幻想他是投生于西方而不曾谋面的同修道友。

我快速地阅读,想要弄清楚休谟对于不连续的印记,他最后的解释与认知是什么。令人失望的是,最后他也弄错了。他认为不连续的印记,人类却会自觉为连续的影像,是透过“想像”(imagination)的功能,将不连续的印记连贯起来。读到休谟的解释,我就了解到,聪明的休谟能够发现视觉不连续的事实,可是他不能将这项事实,也坚持运用到意识的本身不能恒常相续而引发断我见的解脱智慧。因此聪明的休谟就在关键处走入歧路,与解脱境界擦身而过。

后来我省思休谟为何在关键处走上歧路?答案很简单,但如何解决休谟的问题却很困难与复杂。简单是因为在休谟的知识体系里,缺乏生命解剖与生命结构的知识与概念,所以不知道每个人都有第八识如来藏的存在。由于缺乏对于生命主体存在的正确知识,所以休谟最后还是回到意识觉察自我存在的真实感上,无法脱离轮回的境界。这种对于自我真实存在的感受与认知,正是生命不能实证解脱的最大障碍。

对于怎样运用现代的知识体系,描述我亲身所验证的诸佛秘藏,以解决休谟在学解上的障碍,其实是一件十分困难与复杂的事情。现代的教育内容大多是西方哲学的知识体系,而佛教的知识体系与西方的知识体系虽然本质相同,但在思绪、方法、术语、表达与关怀处却迥然不同。更重要且复杂的问题是:即使能够发现生命的奥秘,但是自己的所知仍然极为有限,如何有能力采用现代的语言与概念,完整地描述佛教对于生命奥秘以及实证解脱的知识体系呢?如何采用一般教科书以零基础的方式,有系统地说明佛教探寻生命奥秘的理论与次第呢?如何让世人了解佛教的智慧,遵循解脱的道理,重现佛教的心灵文明呢?

释迦牟尼出生的时候特地示现与一般人无异,由于当时还没有佛教存在,所以没有任何宗教信仰可以作为解开生命奥秘的后盾。相反的,任何存在于当时的宗教与信仰,对于 释迦牟尼而言都可能是有害而必须破解的迷障。释迦牟尼就是凭借自己的智慧,透视所有宗教与科学迷思而无师独觉,故称为“佛陀”,意即觉悟者。无师独觉者包括有:究竟圆满的佛陀、菩萨辟支佛,及中乘辟支佛。不论哪一种辟支佛,都不以宗教信仰作为前提,纯粹运用当时的科学概念与方法,解开生命奥秘,获得解脱生死的智慧与功德。

佛教中有辟支佛出现于无佛法流传之世,即是说明佛教中解脱智慧与实相智慧的证得,凭借的不是世俗宗教与盲目信仰,而是要有理性的观察与科学的论证。因此佛教是理性的宗教、科学的宗教,而不只是纯粹谈论人与神的关系的宗教。佛教中有纯粹信仰的光谱,那是在缺乏知识基础来理解佛教的阶段。就像搭乘飞机快速飞行,我们不必有能力设计飞机、制造飞机,但凭着信任飞机具有能够飞行的功能而搭乘。宗教中纯粹信仰的前提,必须是符合事实与真理;不符合事实与真理的信仰,其实就是被骗。

本书的撰写就是尝试解读佛教最基本而共许的文献《阿含经》,以现代科学的知识体系与语言,建构佛教中三乘见道的理论与次第。所以本书的副书名为“《阿含经》之三乘见道原理与次第”。三乘见道的内涵,涉及生命解剖概念的不同,也涉及学习次第与智慧浅深不同的差异,但其解剖所依据的生命架构却完全相同。所以《阿含经》以完全一致的生命结构,作为三乘见道理论与次第的基础,但又隐约显示着三乘觉悟理论体系与智慧浅深的不同。

这个情况就像以往的摄影技术,只能显示黑白的灰阶,但是看过世界真正样貌的人,即使透过黑白照片不同灰阶的色块与细节,仍然可以判读出照片中蓝色的天空、白色的云,以及绿色的草地。《阿含经》就像黑白照片,是以小乘人的眼光呈现生命的结构;但在黑白照片不同的灰阶中,又显示出三乘不同层次的解剖视角。没有亲见生命结构的人,一定会坚持:黑白照片就只有黑白灰阶而已,哪有什么颜色瑰丽的大乘实相智慧在其中?但是亲证生命结构的人,必然因为实证佛法义理而别具只眼,顿见 佛陀在《阿含经》中所展现色彩缤纷亮丽的菩萨道,以及最后成佛的不可思议解脱境界与实相智慧。

经过文艺复兴、启蒙运动与工业革命之后,近代科学迅速发展。人类在解剖人体与动物器官的实验下,医学突飞猛进,但在心灵的解剖上则仍处于刚萌芽的阶段。解剖学的方法一般建立在血淋淋的宰割上,现代认知心理学研究生理与心理交互作用时,其研究手段仍然类似宰杀般,采用破坏、干扰等粗暴的方法。而 释迦牟尼佛教导众生解脱于生死流转重病,非世间医师之所能为,故称为“大医王”,即是采用高超优雅的方法解剖有情的身体与心理,使众生发现生命结构而获得解脱智慧与实相智慧。

犹如现代医学对身体组织的解剖一般,生命解剖学是一门深奥的科学,解剖的对象除了身体之外,还包括对人类心灵的解剖。所以生命解剖学具有科学的普遍性、辨伪性与再现性。一切生命,包括人与各式各样的动物,以及鬼神等等生命形态,都有其共同、基本而不变的结构,所以具有普遍性。在科学验证的普遍性下,生命解剖学就具有辨伪性:凡是违反生命结构的任何说法,都可以辨认其虚假性、反智性。生命解剖学的再现性,系以人类所具有的善根与智慧,经过一定的学习过程培养适当的能力,则可以再现生命解剖的方法,验证生命结构的普遍性与辨伪性。

例如“氢和氧燃烧成为水”,在全世界任何地点或太空中,都能普遍成立或检验这项事实。若有任何主张违反“氢和氧燃烧成为水”的立论,都可以经由实验辨别其虚伪性。“氢和氧燃烧成为水”的普遍性与辨伪性,则建立在每个人都可以实验燃烧氢和氧而再现水的存在。

生命解剖学的科学性,就像“氢和氧燃烧成为水”的科学性一般。但生命解剖学涉及心灵的解剖,解剖的能力则受到心智能力的限制。本书尝试阐述什么是人类心智在解剖上的限制,以及如何突破限制,提升心智能力以进行生命解剖的实际操作。本书所阐述的内容,其实都已隐藏在北传《阿含经》以及南传佛教《尼柯耶》中,只是在南北传的《尼柯耶》和《阿含经》中,因为言语的古朴与简略而不易为人所知。

佛教一向被归类在宗教或文、史、哲的领域内,其实是对佛教所独有的生命解剖学不了解。以往对佛教的研究,都是采用人文社会科学的研究方法进行,特别是考据学常用的文本比对。考据学特别重视史料,但是对于佛教史料真伪的重要性缺乏判断能力,对于史料的解读能力也缺乏。其中史料派经常从错误而被废弃的史料中,重新发现而将之视为瑰宝;史观派则无法认知佛教的本质在于探讨深具客观性与科学性的生命结构,因而错解史料。佛教经典就像是用文字优雅且寓意深远的文学,撰写医学与生命科学书籍一般。如果纯粹使用史学的研究方法,其实是错误的,因为佛教探讨的解脱智慧与实相智慧是解剖生命结构的科学,是摆在眼前可以客观验证的事实与知识,目的是亲自实证并加以检验而获得解脱与实相智慧,而不是属于过往历史文献材料的研究。

不论现代自然科学对生命的研究,或者人文社会科学对佛教的研究,其采用的研究方法都不正确,都缺乏正确的认知与解剖方法,特别是缺乏解剖心理的正确方法。南北传的《尼柯耶》和《阿含经》则详细描述了极为科学的解剖方法。本书的撰写,期许在《阿含经》的解读上,以现代科学的眼光诠释生命解剖的方法,提供对生命科学与佛教智慧有兴趣的研究者,能够正确认知佛教的本质,并对佛教解剖方法的科学性有所认识。

撰写本书虽然肇始于我对海星进行解剖的想像实验,以及对生命奥秘的体验等等因缘,但这些都不足以进行生命解剖学的写作。从《阿含经》中发掘出生命解剖学的原理,其实要归功于 平实导师在2006年出版的《阿含正义》。平实导师在《阿含正义》中正式提出十因缘观,解开无师独觉的菩萨辟支佛如何观察生命结构的逻辑与方法,同时也指出《阿含经》中有禅宗公案的事实。《阿含正义》对于《阿含经》的阐述解析,至少创造了二项历史性的成果,使得笔者对本书的撰写成为可能:一是十因缘观的解读,二是阿含禅学的发现。

十因缘观的解读是旷古烁今的里程碑。因为无师独觉的辟支佛出生在无佛之世,由于往世的修行基础而不依靠任何宗教与信仰而能拨开时代的迷云,纯以理性观察与科学论证发现:生命一定要有入胎识的存在,作为十因缘观中“齐识而还、不能过彼”的轮回主体。吾人可以试想:现今如果没有佛教存在,也没有任何佛教经典存在,辟支佛应如何运用理性的观察与科学的论证解剖生命,发现生命的基本结构而获得解脱的智慧?

辟支佛必须面对古今中外不同哲学家的论述,自然科学家、社会科学家对于宇宙与生命种种不同的解释,还要面对不同宗教对于生命各种希奇古怪的解释与理论。但这些宣称具有知识的哲学家、科学家或宗教大师们,却没有任何一位真正拥有生命结构的智慧,也没有解脱于生死的系缚,总是在关键之处跟休谟一样走向歧路。辟支佛必须透视这些横亘于面前的所有谬说迷障,开创一切知识婆罗门(哲学家、科学家或宗教大师们)所不知的生命解剖方法,精准地发现生命不变的结构。中乘辟支佛虽然拥有惊人的智慧,但仅止于自己的解脱而不能建立佛教,因为他缺乏福德摄受广大众生,他更缺乏智慧而无法面对一切知识婆罗门的质疑与挑战。

无师独觉的辟支佛,他的智慧是远远超过声闻阿罗汉。因为声闻阿罗汉完全依赖诸佛菩萨言说的教导,才能够了解解脱的道理并实证之;辟支佛则全凭自己的观察与智慧而获得解脱。中乘辟支佛与小乘声闻阿罗汉的智慧,二者的距离是十分巨大,而所有的理性观察与逻辑推论,最多也仅能到达中乘辟支佛的智慧。辟支佛虽然能够独自运用解剖方法发现生命有不变的结构,不依师悟,却仍不能够实证生命结构中永恒不灭的轮回主体如来藏,只能从推理而知色身与觉知心都从第八识如来藏出生。至于想要跨越中乘辟支佛的智慧,到达菩萨辟支佛的智慧,其距离则比声闻阿罗汉迈向中乘辟支佛的距离还要更为巨大。无师独觉的菩萨辟支佛能够证得第八识如来藏,除了要有高超的理性观察与逻辑推论之外,还要有宿世的福德与智慧,才能凭借真实禅证解如来藏。因此唯有通达于三乘见道的菩萨辟支佛,才能够扫除一切世间邪见,摧破一切佛门外道,才能将倾颓的佛教重新建立。

关于菩萨辟支佛的智慧,我有深刻的印象。有一次我思索着时空问题,突然发现爱因斯坦的相对论,对于时空问题所提出的“孪生子悖论”,其实是错误的。我心中有着答案,却怀疑着自己的见解。有个因缘我请示 平实导师,我直接说爱因斯坦的孪生子悖论有问题。没想到 平实导师脸上挂着一抹微笑,不假思索立即轻松自若地笑着回答我:“不同的时间怎么见面?用物质衡量时间,只是物性改变而时间似乎变长变短,真正的时间并没有改变。”平实导师的答案与我相同,但他用极精简的话语,直指孪生子悖论的逻辑错误。平实导师的回答震惊着我,我心中突然怀疑起来:眼前这位看来平凡的老者到底是谁啊?我怀疑着他的身分。

直到多年之后,我判断这位老者是菩萨辟支佛,特别是他解读出十因缘之后。但是对于 平实导师身分的判断,我从来不敢说出来。因为我觉得若老实说出我的判断,那将是骇人听闻而可能遭到他人无理的攻击,因为许多人对于菩萨辟支佛是生命结构的科学家缺乏正确了解。本书正是介绍让一般人理解,从凡夫如何成为生命结构的科学家菩萨辟支佛所必备的知识与智慧。如今既然要撰写生命解剖学,而且要呈现辟支佛无师独觉的科学观察与逻辑论述,但若没有菩萨辟支佛的智慧,如何可能拨开世间一切邪见而写出辟支佛的观察与智慧呢?我虽然是本书的写作者,但我必须诚实而说:我不是辟支佛,且距离菩萨辟支佛的智慧境界仍然遥远。因此本书写作有关辟支佛见道的重要内容,全都要归功于 平实导师在《阿含正义》中提出十因缘观在末法时代的创见(这个正见首次被发现);虽然 导师不认为是自己的创见,全都归功于 佛陀。

平实导师将隐藏在十二因缘中的十因缘解读出来,解开辟支佛无师独觉而见道的观行内容,言佛教界前人所未曾言。然而,释迦牟尼佛为什么要将十因缘观隐藏在十二因缘中,让二者那么相似而千余年来无人能解?答案很简单:如果真的有菩萨辟支佛重来人间,那么菩萨辟支佛既然是无师独觉,必然能够依于见道通达的智慧功德发现隐藏的十因缘,才能称为辟支佛。如果不能从十二因缘中将隐藏的十因缘解读出来,那么所有自称是阿罗汉、辟支佛、活佛、古佛再来、观世音菩萨再来、即身成佛、上帝、造物主等等一切的说法,其实都具有欺骗性。

辟支佛见道与解脱,是一切理性观察与逻辑推论的极致,也是小乘、中乘见道的极限。若要触及大乘见道的内容,则属 平实导师在《阿含正义》中第二个划时代的研究成果,就是首开阿含禅学研究的先河,指出《阿含经》有禅宗公案。许多人不了解《阿含经》中有禅宗公案的重要性。禅宗公案就是重现 释迦牟尼佛住世时“以心印心”传授大乘见道实证如来藏的场景,或者大乘见道菩萨展现实相智慧的场景。《阿含正义》指出《阿含经》有禅宗公案,就是将整个《阿含经》作为 释迦牟尼佛亲口宣说大乘佛教的文献证据,一举推翻从古至今不断流传“大乘非佛说”的邪说,楷定“大乘是佛说”的历史事实。

不论禅宗大师或禅学研究者,从来没有人知道《阿含经》中记载有禅宗公案,因为没有大乘见道的智慧,就缺乏正确解读禅宗公案的能力。近代有关禅宗的研究,不论是史料派或者史观派,都没有能力判断史料本身的重要性等级为何,也都缺乏正确解读阿含禅学的能力。例如史料派的胡适,发现被古人废弃的《楞伽师资记》,却拿来大作文章,引来后续禅学研究的歪风。或者史观派,例如日本的忽滑谷快天、台湾的释印顺等等研究禅学史,却都缺乏解读阿含禅学的能力,不能知道中国禅宗的证悟内涵其实是 释迦牟尼佛亲传的教法,不但是二乘解脱道的根本所依,更是大乘佛教的核心。印度佛教在灭亡前,大乘佛教就在 玄奘从天竺受生中国而完整地转移至华夏,于是中国成为佛教的新基地。玄奘所著所传的《成唯识论》与《八识规矩颂》即是解说生命的八识结构与实证内涵,本质上是禅门的另一种风格。可是这样的历史事实全部被教界与学界所忽略,所以不论史料派或史观派对禅宗史的研究都不正确。

禅宗公案存在于《阿含经》,证明 释迦牟尼佛示现在人间的“一大事因缘”,就是教导众生实证永存不灭的如来藏。中国禅宗实证的如来藏,确实是 释迦牟尼佛教法的核心,同时也证明大乘佛教确实是 释迦牟尼佛亲口所说。不但如此,《阿含经》中还完整地记录着禅宗明心的理论架构、操作性定义与实证的方法论。像这样理论完整、体系严明、次第清楚的禅学知识体系,竟然隐藏在《阿含经》中千余年而无人能知。在 平实导师书中的指点明示下,阿含禅学终于跃然纸上而光明晃煜照耀世间。

《阿含经》是 释迦牟尼佛入灭后半年内结集完成的经典,却一向被视为只有宣说小乘声闻法的经典。如果 佛陀确实宣演了三乘菩提,那么《阿含经》不应该只有小乘法,而应该具足三乘菩提的教法。平实导师在《阿含正义》中提出十因缘显示辟支佛的见道,也指出其中有禅宗公案显示大乘菩萨见道,于是《阿含经》中便具足三乘见道的教法。我们可以说:本书根据 平实导师的《阿含正义》才能写成,亦可算是《阿含正义》第三个历史性的研究成果,就是证明《阿含经》中具足三乘见道的理论与次第。因此本书写作的主要内容,都要归功于 平实导师的伟大钜著《阿含正义》。

数百年前西方兴起的科学革命,有一批聪明的科学家,例如物理天文学家哥白尼(Nicolaus Copernicus,1473-1543)、伽利略(Galileo Galilei,1564-1642),以及解剖学家维萨里(Andreas Vesalius,1514-1564)、塞尔韦特(Miguel Servet,1511-1553)等等,研究自然界与生命中物质的结构与运行规律。这些伟大的科学先行者,以他们发现的事实与规律,对抗基督教会的神学思想,甚至要对抗宗教裁判所的压迫与杀害。经过数百年物理、生理科学与基督教神学的对抗,荒谬的基督教神学已被自然科学所淘汰,宗教裁判所也已经被关闭,研究物质的科学家取得暂时的胜利。

生命解剖学,特别是心理的解剖,是菩萨探究生命结构与运行规律的核心,所以菩萨是探究心灵文明的科学家。现在人类已经没有基督教宗教裁判所的压迫,但人类心中仍有自己的神学观念与宗教裁判所,经常被无明所操控而失去提升心灵文明的重要方向。如果人类缺乏心灵文明的掌舵,物质知识将只是蛮族手中的武器。目前全世界正遭受环境污染、恐怖攻击、宗教战争、经济动荡、武器竞赛等等的威胁,人类已陷入更严重的诸苦之中。

希腊古谚说:“认识你自己!”但自古希腊以降的西方宗教、哲人或科学家,并没有为人类寻找到认识自己的解脱道路。唯有生命解剖学的心灵文明,才是人类认识自己,解决目前一切问题与诸苦的正确出路。人类啊!来吧!别再与解脱及实相擦身而过,跟随着 佛陀无师独觉解剖生命的足迹,认识自己的本来面目吧!

菩萨戒子 蔡正礼 写于台北

2015年11月22日

2022年12月11日修订

《阿含经》之三乘见道原理与次第(连载1)

第一章 概说二乘菩提之心理解剖学

生死流转是众生众苦的根源。诸沙门有求解脱者,有求“圆满如幻”[《大宝积经》卷一〈三律仪会 第一之一〉:“若复有能圆满萨埵,则圆满菩提;何谓菩提?所谓圆满犹如于幻。云何如幻?谓说大我想者、大命想者。”《大正藏》册二,页4,下8-11。或参考《正觉电子报》第77期《真假沙门》连载四“第三节 真沙门超越宗教种姓—圆满如幻”之解说。] 的永生[“永生”一般意指永远维持着生存而不死的状态,是人类恐惧死亡的心理反射,也是人类信仰宗教所想要追求的成果,而成为一般宗教的重要诉求之一。可是一般宗教由于缺乏对生命结构的正确了解与方法,于是追求永生不死只是一种幻想。在佛教中依于生命结构的事实,小乘只见生命中生灭、无常故苦的部分,因此认为只有死后不再有来生,才是真正解脱于生死之苦。大乘则是完整亲证生命中生灭与不生灭的完整结构,因此依于生命中不生灭而永恒存在的第八识如来藏,且不畏惧长劫修行之苦而最后成为佛陀,实现人类永远生存不死的最大幻想,获得最后的永生。详细请参考前注《正觉电子报》第77期《真假沙门》连载四“第三节 真沙门超越宗教种姓—圆满如幻”之解说。] 者。众生若能解脱,一定要有可解脱的生命结构;若能永生,也一定要有可永生的生命结构。如果生命结构中没有可解脱的结构,或者没有可以永生的结构,那么生命就根本不可能存在解脱与永生。

法界由不生不灭法和生灭法所构成,生命的结构同样由不生不灭法与生灭法所构成。由于生命的结构有生灭法的部分,所以生命的解脱才成为可能;而生命的结构还有不生不灭的部分,因此生命终必可获得最后的永生。但是众生从无始劫以来只见生灭法,却从来不能确证不生不灭法的存在。所以有广义沙门 [“沙门运动”是古印度一种出家修行探求解脱的普遍性现象。广义沙门泛指古今中外所有探求宇宙与生命的本源,以及探求生命解脱或永生的宗教家、哲学家、科学家与修行的人。] 对永恒之法的种种猜测与臆想,或说为大梵、上帝、老母、冥性等等而缺乏实证的正确方法。

不生不灭法对于众生而言,就是记忆的储藏处,在《长阿含经》卷十四〈第三分梵动经 第二〉称为“甚深微妙大光明法”:

佛告诸比丘:“更有余法甚深微妙大法光明,唯有贤圣弟子能以此法*赞叹如来。何等是甚深微妙大光明法,贤圣弟子能以此法赞叹如来?诸有沙门、婆罗门,于本劫本见、末劫末见种种无数,随意所说,尽入六十二见中;本劫本见、末劫末见种种无数,随意所说,尽不能出过六十二见中。”[《大正藏》册一,页89,下19-26。*“法”《大正藏》作“言”,此处依校勘条修订。]

经文中说“甚深微妙大光明法”只有贤圣弟子才能够以此法来赞叹如来,因为只有此法能够与诸沙门、婆罗门的见解产生巨大差异,而且只有实证“甚深微妙大光明法”的大乘见道贤位与圣位菩萨,才能够以此法来赞叹如来。“甚深微妙大光明法”就是众生一向对其种种体性、作用不知不证的不生不灭法如来藏。所以诸沙门、婆罗门有关“甚深微妙大光明法”的所有错误见解,全都可以归类为本劫本见与末劫末见,包括常论、半常半无常论等六十二种错误见解,没有再超出这些见解的其他见解。

|

六十二见表 |

见 |

命题 |

见数 |

|

本 劫 本 见 18 |

常论 |

4 |

|

|

半常半无常论 |

4 |

||

|

有边无边论 |

4 |

||

|

不知不见 善恶有报无报论 |

4 |

||

|

无因而有论 |

2 |

||

|

末 劫 末 见 44 |

想论 |

16 |

|

|

无想论 |

8 |

||

|

非想非非想论 |

8 |

||

|

断灭论 |

7 |

||

|

泥洹论 |

5 |

在〈梵动经〉中,“甚深微妙大光明法”和“六十二见”形成鲜明对比,显示佛陀主张有不生不灭的甚深微妙大光明法如来藏,因此迥异于外道沙门、婆罗门的六十二见。“本劫本见”系指有根据的错误见解(对于过去世的错误见解),“末劫末见”则指枝末而多无根据、随意猜测的错误见解(对于未来世的错误见解)。然而,为何“甚深微妙大光明法”是记忆储存处而具有不生不灭的性质?由〈梵动经〉所举出本劫本见中错误的常见即可证明:

或有沙门、婆罗门以种种方便,入定意三昧,以三昧心忆八十成劫败劫。彼作是言:“我及世间是常,此实余虚。所以者何?我以种种方便入定意三昧,以三昧心忆八十成劫败劫,其中众生不增不减、常聚不散,我以此知‘我及世间是常,此实余虚’。”此是三见。诸沙门、婆罗门因此于本劫本见,计“我及世间是常”,于四见中,齐是不过。[《大正藏》册一,页90,上25-中3。]

上述经文说明有沙门、婆罗门以禅定力获得宿命通,能知八十大劫的生死之事。因为这样的禅定力与所知事是可敬佩的能力,所以称为“定意三昧”。虽然宿命通之定力与所知事皆属正教范围,但他们却推论错误,认为生灭变异的五阴我及器世间是永恒常存的不生不灭法。诸沙门、婆罗门在宿命通的境界中,意识自觉有一个我贯串八十大劫生死,而且所遭遇的众生都是同一群,器世间也同样都存在,因此推论所有众生的意识自我和物质世间都是永恒存在的不生不灭法。由于错将生灭的意识与物质世间当作是不生不灭法,所以归属于错误的常见。

其实宿命通者能够看见八十大劫的生死事,并非意识自我或物质世间本身具有这样的功能,而是因为别有甚深微妙大光明法的如来藏具有储存记忆的功能,使得记忆可以穿越八十个成劫败劫不会亡失而令宿命通者能够忆知。特别在败劫时欲界世间一切坏尽,败劫之后就犹如地球、太阳系、银河系等等器世间尚未出生前空无一物的状态,所以此时称为空劫;而此土众生在下一个空劫前败劫现起,或已渐次往生四禅天,或者往生他方世界,继续生死流转;就像这样,地球、太阳系、银河系等等器世间成就时其他世界众生转生于此。在经过空无一物的空劫状态后,又出生器世间、成就成劫,于是又陆续有众生受生于此,众生如是在法界中依于坏空成住的循环往复,在其中生存受报。可是在空无一物的空劫,诸有情仍生于其他地方,其甚深微妙大光明法不坏不灭,才使得器世间再度生成,因为无中不能生有。因此唯有不生不灭的甚深微妙大光明法,能够穿越成劫败劫,将其所储存记忆的所有生死事带到现在,让宿命通者能见知。所以唯有甚深微妙大光明法是常,若主张生灭的我及世间是常者,就成为本劫本见中常论的外道邪见了。

不但如此,佛陀在菩提树下成就无上正等正觉前,首先必须在四禅中先发起宿命明,推知有储存记忆的甚深微妙大光明法存在,而这与外道的宿命通邪见闇冥截然不同。《中阿含经》卷四十第一五七经〈黄芦园经 第六〉:

复次,梵志!我已得如是定心清净,无秽无烦,柔软善住,得不动心,觉忆宿命智通作证,我有行有相貌,忆本无量昔所经历,谓一生、二生、百生、千生、成劫、败劫、无量成败劫,彼众生名某,彼昔更历,我曾生彼,如是姓、如是字、如是生、如是饮食、如是受苦乐、如是长寿、如是久住、如是寿讫;此死生彼,彼死生此,我生在此,如是姓、如是字、如是生、如是饮食、如是受苦乐、如是长寿、如是久住、如是寿讫。是谓我尔时初夜得此第一明达。以本无放逸,乐住远离,修行精懃,谓无智灭而智生,闇坏而明成,无明灭而明生,谓忆宿命智作证明达。[《大正藏》册一,页679,下29-页680,上13。]

佛陀的宿命明可知的范围不仅止于八十个大劫,而是无量成败劫。佛陀证得宿命明而不只是宿命通,就是因为不会落入常论的错误,将生灭的五阴我或器世间当作常住的不生不灭法。佛陀成佛前正确推知:无量成败劫的生死事能够来到现在,必然是因为在我及世间之外,别有记忆的储存处不可破坏、不可分割、不可变异而永恒存在。因此宿命明之可证,就是间接证明必然有记忆储存处永恒存在而没有无明,永恒的记忆储存处从无始劫以来记录一切众生的生死、善恶等事作为因果报偿。由于间接证知有永恒存在的甚深微妙大光明法作为记忆储存处是法界的事实真相,所以无有智慧的状态灭尽而生起智慧光明,不知有如来藏的无明状态也同时灭除。佛陀成佛前在四禅中发起第一明达的宿命明后,接着发起第二明达的天眼明及第三明达的漏尽明而生起断尽一念无明的智慧光明,成为具有三明的俱解脱大阿罗汉,但佛陀的三明功德远远超越俱解脱大阿罗汉,已经能够解脱生死流转的所有众苦,但此时仍然尚未证得大乘的明心见性而未成佛。

佛陀在菩提树下发起三明后,再依于真实禅亲证不生不灭的甚深微妙大光明法,也就是不生不灭的如来藏,而成就无上正等正觉。然而不生不灭的如来藏是一般众生从来不知不证的法界实相,如果佛陀直接宣说有不生不灭永恒存在的如来藏,众生很容易与大梵、上帝、冥性、因缘等等外道邪见混淆不清,因为诸沙门、婆罗门戒不具足、见不具足而缺乏实证的正确知见与方法。因此教导众生正确知见与方法就成为首要关键。

由于“众生的生命结构有永恒存在的如来藏作为记忆储存处”极难令人信受,于是佛陀采用极为巧妙的心理解剖的方法,将生命结构中所有可破坏、可解剖、会变异的生灭法进行解剖,所以这样的知识与方法就称为心理解剖学。心理解剖学的方法,首先要确认所有可解剖、可破坏、会变异的诸法,它们绝不可能是永恒存在且不可解剖、不可破坏、不会变异的不生不灭法,将所有生灭法的范围毫无遗漏地加以确认,才有可能在所有的生灭法之外,以真实禅寻找到与生灭法同时同处的不生不灭法。如果不能确认生灭法的正确范围而获得生灭法的总相智,便有可能错将生灭法归类为不生不灭法而成就外道邪见。因此获得生灭法的总相智,也就是断三缚结 [《杂阿含经》卷二十九:“如是知、如是见,断三结,谓身见、戒取、疑。断此三结,得须陀洹,不堕恶趣法,决定正趣三菩提,七有天人往生,究竟苦边,是名学增上戒。”《大正藏》册二,页210,中26-29。] 获得初沙门果须陀洹,就是心理解剖学所要达到的重要目标,而这必须在信受涅槃不生不灭的前提下才能证得。

心理解剖学第一步就是先将世间一切法划分为众生肉体及器世界物质(色)与心灵(名)二类法,作为第一阶的解剖。人类的肉体和山河大地这些物质并无差别,皆由四大组成而同属于色法,但心灵与物质就截然不同。例如光线是纯物质的,视觉辨识明亮与颜色则是非物质的心理功能。因为人类视觉只能辨识光谱中特定范围的可见光,紫外线以上高能的光波,或者红外线以下低能的光波,都是人类视觉不可辨识的范围。人类“看见”明亮及颜色,甚至辨识高低远近大小等等功能,都不能归属于物质的功能,而应该归属于非物质的心灵。有些动物有着与人类功能类似的肉体器官,但并没有具备与人类相同的心理功能。例如狗的眼睛与人类接受相同的光线,却是色盲;鹰眼远距离的辨识能力则超越人类。因此辨识明亮与颜色虽然与肉体器官有关,实际上却是属于心灵的功能,而非附属于物质的功能。《增壹阿含经》卷四十六〈放牛品 第四十九〉:

云何名为名?所谓名者,痛、想、念、更乐、思惟,是为名。彼云何为色?所谓四大身及四大身所造色,是谓名为色。色异、名异,故曰名色。[《大正藏》册二,页797,中27-下1。]

上述经文将疼痛等领受、了知、记忆、苦乐等感受、思考、欲望等等心理活动都归类为“名”;将地、水、火、风等四大所指称具有坚硬性(固态)、流动性(液态)、能量性、飘散性(气态)的物质,以及由这四种物质所组合而成的所有物质都归类为“色”。其中“色异、名异”说明物质有种种不同,心理功能也有种种不同,于是物质与心理二者之间的差异就更大而且不同了。

关于名色的分类,现代的物理论者(Physicalism)主张生命是纯物质的肉体,只是肉体能够有些独特的功能,但并不存在肉体以外的心灵。自称物理论的学者雪莱o卡根(Shelly Kagan,1956-)在《令人着迷的生与死》中说:

因此,根据物理论者的说法,人就是拥有若干P能力的肉体。同样的,我们也可以这么说:根据物理论者的观点,人就是一种肉体,拥有能力可以达成若干“P功能”(推理、思考、感受、沟通、爱恋等)。因此,我们也可以把人称为具有P功能的肉体。或者,我们也可以说人这种肉体能够发挥P功能。[Shelly Kagan,《令人着迷的生与死》,先觉出版社(台北市),2015年8月初版10刷,页33。]

物理论者认为所有的心理功能都只是物质的功能,离开物质根本不存在任何心理功能。像这样将所有心理功能全都归于肉体与物质,即是六十二外道见中末劫末见所摄的断灭论者。因为将所有心理功能全都归于肉体的功能,则生命寿终后肉体必然归于尘土,生命就断灭而不存在生死流转的众苦,那么就无须经由修行来获得解脱智慧,也不可能有宿命通存在。物理论者将心理功能全都归于肉体,显示出物理论者对于色法的极端迷恋而不自觉,不能知道生命结构中必须有永恒存在而不可分割、不可破坏、不可变异的记忆储存处,所以就无法对心理功能进一步正确解剖、归类而灭尽邪见。因此,知道有甚深微妙大光明法不生不灭而不可解剖,并且知道划分名与色的差别,这是心理解剖学极为重要且必须验证的内容。

然而,什么是可破坏、可解剖、会变异的“所有生灭法”的范围?一切众生仍然是无法确实知道,所以佛陀首先以音声为弟子们演说建立五阴的架构,将生命所有可破坏、可解剖、会变异的范围加以函盖,而成为声闻法。五阴是色阴、受阴、想阴、行阴、识阴等五种分类,总括为一切法,因为这是众生可知可验证的范围。生命有物质的色身部分,以及色身所依的器世间,总括为色;生命也有非物质的心理功能,总括为名,细分为受阴、想阴、行阴、识阴等四阴。所以生命可以解剖的范围以名与色作为第一阶解剖的总分类,五阴则是名色之细分类。我们可将此概念制成以下之表:

〈生命结构表〉

|

解剖阶层 |

有情生命 |

|||

|

不可能储存记忆 (可分割、可毁坏、会变异) |

记忆储存处 (不可分割、不可毁坏、不会变异) |

|||

|

第一阶 |

色 |

名 |

甚深微妙大光明法 (阿赖耶识、涅槃、入胎识、如来藏) |

|

|

第二阶 |

五阴 |

色 |

受、想、行、识 |

|

|

第三阶 |

五受阴 |

色 |

六受、六想、六思、六识 |

|

上表中,有情生命系由永恒存在的记忆储存处,即是甚深微妙大光明法,以及不可能储存记忆的名色或五阴所构成。甚深微妙大光明法在北传《阿含经》及南传《尼柯耶》中还有其他种种名,例如阿赖耶识、涅槃、本际、入胎识、如来藏等等,但是祂不可解剖,所以不是解剖的对象。名色的分类可以称为第一阶的解剖,五阴则是由名色将“名”细分为受、想、行、识等四个部分,所以称为第二阶的解剖。

五阴的解剖分类是重要的概念,因为人类自称“我”的时候,自觉有一个稳定存在的“我”贯串一生的生命,甚至从前世贯串至后世,而且经常将身体以及心理功能的五阴当作“我”。但是人类将这种变动不居的五阴当作是“我”,其实是一种错觉、幻觉,也与有一个稳定的“我”贯串一生或前后世的事实相违背,因为名色、五阴都是变化极大,甚至可能随时毁灭,所以这种将变动不居的五阴当作是“我”的错觉、幻觉,也称为“我见”。因此,矫正这种错觉、幻觉,而认知到事实的真相,便要从五阴正确的分类解剖开始。《增壹阿含经》卷二十八〈听法品 第三十六〉:

尔时,世尊与数千万众前后围遶,而为说法,说:“五盛阴苦。云何为五?所谓色、痛、想、行、识。云何为色阴?所谓此四大身,是四大所造色,是谓名为色阴也。彼云何名为痛阴?所谓苦痛、乐痛、不苦不乐痛,是谓名为痛阴。彼云何名想阴?所谓三世共会,是谓名为想阴。彼云何名为行阴?所谓身行、口行、意行,此名行阴。彼云何名为识阴?所谓眼、耳、鼻、口、身、意,此名识阴。”[《大正藏》册二,页707,中4-13。]

上述经文解说,五阴的分类解剖要有具体的细项来确认其内容,所以五阴可以细分为色阴的地大、水大、火大、风大等四大身,受(痛)阴的苦受、乐受、不苦不乐受三种,想阴的三世共会三种,行阴的身行、口行、意行三种,以及识阴的眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识六种,总共有十九种细项分类,将一切法含摄无余。

如果能够对五阴作出正确的观察与分类,就能够对治“我见”而生起断我见、断戒禁取见与疑见的解脱智慧,获得解脱生死的初沙门果须陀洹。因此沙门果的解脱智慧,才是出家沙门的真法式,以区别外观上剃头著染衣的世间沙门法式。因为只有依靠解脱智慧,才能够正确观察自己五阴的生命是苦、空、无常、无我,所以五阴只是“假我”,并不是“真我”,因此弃舍五阴而解脱生死流转。徒有外观上剃头著染衣的表相出家法式而无解脱智慧,并不能获得真正的解脱。然而,初果断我见只是在见解上断除五阴的烦恼,若不精进修行,还要经过七次人天往返才能解脱生死、入无余涅槃。如果要进一步于当世获得阿罗汉果而解脱生死入涅槃,则要有能力实证更详细的解剖,称为五受阴的解剖。佛陀在《杂阿含经》卷二第五五经,解说五阴与五受阴的差别:

如是我闻:一时,佛在波罗㮈国仙人住处鹿野苑中。

尔时,世尊告诸比丘:“我今当说阴及受阴。云何为阴?若所有诸色,若过去、若未来、若现在,若内,若外,若麤、若细,若好、若丑,若远、若近,彼一切总说色阴。随诸所有受、想、行、识亦复如是。彼一切总说受、想、行、识阴,是名为阴。云何为受阴?若色是有漏、是取,若彼色过去、未来、现在,生贪欲、瞋恚、愚痴及余种种上烦恼心法;受、想、行、识亦复如是,是名受阴。”

佛说此经已,诸比丘闻佛所说,欢喜奉行。[《大正藏》册二,页13,中13-23。]

在上述经文中,佛陀解说五阴是“彼一切总说”,即是要将一切法全部纳入五阴之中而没有任何的遗漏。所以五阴是要将一切法全部含摄归纳进去而不遗漏,并确认其性质是具苦、空、无常、无我的生灭性,因此获得声闻初果断我见的总相智。五受阴则在五阴正确归类的基础上,进一步将心中对五阴所产生的“贪欲、瞋恚、愚痴及余种种上烦恼心法”进行详细的观察并加以灭除,以求当世解脱生死入涅槃。所以《杂阿含经》卷二第四二经中说:

尔时,世尊告诸比丘:“有七处善、三种观义。尽于此法得漏尽,得无漏,心解脱、慧解脱,现法自知身作证具足住:‘我生已尽,梵行已立,所作已作,自知不受后有。’云何比丘七处善?比丘!如实知色、色集、色灭、色灭道迹、色味、色患、色离如实知;如是受、想、行、识,识集、识灭、识灭道迹、识味、识患、识离如实知。

云何色如实知?诸所有色、一切四大及四大造色,是名为色,如是色如实知。云何色集如实知?爱喜是名色集,如是色集如实知。云何色灭如实知?爱喜灭是名色灭,如是色灭如实知。云何色灭道迹如实知?谓八圣道—正见、正志、正语、正业、正命、正方便、正念、正定,是名色灭道迹,如是色灭道迹如实知。云何色味如实知?谓色因缘生喜乐,是名色味,如是色味如实知。云何色患如实知?若色无常、苦、变易法,是名色患,如是色患如实知。云何色离如实知?谓于色调伏欲贪、断欲贪、越欲贪,是名色离,如是色离如实知。

云何受如实知?谓六受—眼触生受,耳、鼻、舌、身、意触生受,是名受,如是受如实知。云何受集如实知?触集是受集,如是受集如实知。云何受灭如实知?触灭是受灭,如是受灭如实知。云何受灭道迹如实知?谓八圣道—正见乃至正定,是名受灭道迹,如是受灭道迹如实知。云何受味如实知?受因缘生喜乐,是名受味,如是受味如实知。云何受患如实知?若无常、苦、变易法,是名受患,如是受患如实知。云何受离如实知?若于受调伏欲贪、断欲贪、越欲贪,是名受离,如是受离如实知。

云何想如实知?谓六想—眼触生想,耳、鼻、舌、身、意触生想,是名为想,如是想如实知。云何想集如实知?触集是想集,如是想集如实知。云何想灭如实知?触灭是想灭,如是想灭如实知。云何想灭道迹如实知?谓八圣道—正见乃至正定,是名想灭道迹,如是想灭道迹如实知。云何想味如实知?想因缘生喜乐,是名想味,如是想味如实知。云何想患如实知?若想无常、苦、变易法,是名想患,如是想患如实知。云何想离如实知?若于想调伏欲贪、断欲贪、越欲贪,是名想离,如是想离如实知。

云何行如实知?谓六思身—眼触生思,耳、鼻、舌、身、意触生思,是名为行,如是行如实知。云何行集如实知?触集是行集,如是行集如实知。云何行灭如实知?触灭是行灭,如是行灭如实知。云何行灭道迹如实知?谓八圣道—正见乃至正定,是名行灭道迹,如是行灭道迹如实知。云何行味如实知?行因缘生喜乐,是名行味,如是行味如实知。云何行患如实知?若行无常、苦、变易法,是名行患,如是行患如实知。云何行离如实知?若于行调伏欲贪、断欲贪、越欲贪,是名行离,如是行离如实知。

云何识如实知?谓六识身—眼识,耳、鼻、舌、身、意识身,是名为识,如是识如实知。云何识集如实知?名色集是识集,如是识集如实知。云何识灭如实知?名色灭是识灭,如是识灭如实知。云何识灭道迹如实知?谓八圣道—正见乃至正定,是名识灭道迹,如是识灭道迹如实知。云何识味如实知?识因缘生喜乐,是名识味,如是识味如实知。云何识患如实知?若识无常、苦、变易法,是名识患,如是识患如实知。云何识离如实知?若识调伏欲贪、断欲贪、越欲贪,是名识离如实知。比丘!是名七处善。

云何三种观义?比丘!若于空闲、树下、露地,观察阴、界、入,正方便思惟其义,是名比丘三种观义。是名比丘七处善、三种观义。尽于此法得漏尽,得无漏,心解脱、慧解脱,现法自知作证具足住:‘我生已尽,梵行已立,所作已作,自知不受后有。’”[《大正藏》册二,页10,上5-下17。]

上述经文将五受阴细分,色受阴具四大等四种,加上六受身、六想身、六思身与六识身,总共二十八种解剖分类,比前述五阴的十九种分类更为详细。所以,我们可以说五受阴是比五阴更进一步的第三阶解剖,如〈生命结构表〉所示。第三阶更详细的解剖,目标是要在内心中能够对五阴所产生之“贪欲、瞋恚、愚痴及余种种上烦恼心法”加以灭除,这种灭除心法的方法就可以正确地认识心理结构,所以称为心理解剖。

佛陀在经文中开示,依五受阴的每一受阴要进行七处善的“如实知”。“如实知”不仅止于对每一受阴范围内容在见解上的了解,而是必须在行动上进行苦、集、灭、道等四圣谛的具体验证而具备善巧。例如对于身体色受阴的七处善观行,知道身体由坚固性的地大、润泽性的水大、温热性的火大以及飘动性的风大所构成,是第一处善观行。第二处善观行是集谛的观行,确认每一世色法不断出生的原因,是因为我们对于身体四大的功能性产生爱与喜,于是导致后世色身的不断出生而流转生死。第三处善观行是灭谛,确认只有对身体四大的爱与喜灭除,才能灭除来世色身不断出生的流转。第四处善的观行是道谛,为了灭除爱与喜应该奉行正见乃至正定等八圣道的修道生活。第五处善的观行,是详细观察因为色身所产生爱、喜、忧、悲等等的内容与滋味。第六处善的观行,是详细观察色身的忧患,因为色身所产生的滋味其实都是无常、苦、变异法,即使是爱与喜也终究不离苦相。第七处善的观行,是离开对色身爱与喜的境界,调伏自己对于色身的欲贪,甚至灭除欲贪,安住于超越欲贪趣向涅槃的解脱境界。如此逐步完成七处善的观行,则对于此世色身的爱与喜灭除了,对于来世的色身不再希求而趣向涅槃,于是能“得漏尽,得无漏,心解脱、慧解脱,现法自知身作证具足住:‘我生已尽,梵行已立,所作已作,自知不受后有。’”

对于色受阴中爱、喜、忧、悲等的灭除,就是对于“贪欲、瞋恚、愚痴及余种种上烦恼心法”的灭除,这种将种种上烦恼心法一一灭除的方法,其实就是心理功能的解剖与切除。对于六受身、六想身、六思身与六识身进行相同的七处善观行而完成心理功能的解剖与切除,就能获得超越初沙门果而趣向涅槃—得漏尽,得无漏,心解脱、慧解脱,乃至俱解脱 [ 此处的经文说“得无漏,心解脱、慧解脱”,字面上虽然只说到“慧解脱”,但其实是函盖俱解脱。因为俱解脱也是依于解脱的智慧而成就,禅定的证得是辅助解脱者可以非时解脱,所以俱解脱仍然是依于解脱智慧而解脱。] 等诸沙门果。

值得注意的是,色受阴与其他四种受阴的七处善观行,其结果有些差别。因为对色身的贪欲、瞋恚等等心法虽然一一灭除,但是色身毕竟不能立即灭除,必须等到寿命终了时方能舍弃,并且不再出生来世的色身,故说灭尽色身。但是六受身、六想身、六思身、六识身正好对应眼、耳、鼻、舌、身、意等六识及其相应的受、想、思心所法,所以对六受身、六想身、六思身、六识身的贪欲、瞋恚等等心法一一灭除,却是可以立即灭除所对应的六识身而证得灭尽定,乃至提前舍寿永远灭尽六识身而入无余涅槃。

例如,六受身系眼根接触色尘为缘而出生眼识,眼识生起境界受,即是眼识的受心所,而眼根与色尘是物质的色法;耳、鼻、舌、身、意根接触声尘、香尘、味尘、触尘与法尘,出生耳、鼻、舌、身、意识而生起各自的境界受,故有六受身,即是六识各自的受心所,其中五根、六尘是物质色法,六识与意根是心法,意识必须依于意根方能现行及运作,前五识必须依于意根及意识方能现行及运作。但眼识接触色尘境界时,同时也生起眼的想心所而了别眼所领受的境界的内容,耳、鼻、舌、身、意识接触境界生起各自的想心所而了别各自所领受的境界,故有六想身,即是六识各自的想心所。不仅如此,眼识接触境界时,同时也生起眼的思心所,在眼的想心所了别眼所领受的色尘境界的内容后,决定如何继续运行;耳、鼻、舌、身、意识接触境界生起各自的思心所,在各自的想心所了别各自所领受的境界后,决定如何继续运行各自的境界,故有六思身,即是六识各自的思心所。因此,六受身、六想身、六思身其实就是六识的遍行心所有法,简称为心所。这些遍行心所的运行,一般人其实是难以了知其境界相的,而六识是这些遍行心所共同运作下,五俱意识现起欲、胜解、念、定、慧等五别境心所后,才是我们一般了知境界的情况。

意识的五别境心所的运作,即是现代心理学所谓的注意力历程(Attentional Process)。在意识的注意力关注下,五受阴的七处善观行,即是观察眼、耳、鼻、舌、身等前五识以及意识自身,因为接触境界而生起境界受、并对之生起了别之想心所,以及后续持续不断决定运行的思心所,导致对六识的生起产生喜乐(识因缘生喜乐)。但是六识的生起产生喜与乐,也必然有六识生起所产生的忧与悲,因为六识生起的本质是“无常、苦、变易法”,即使是爱与喜的境界终究不离苦相,所以离开对六识身的爱与喜境界,调伏自己对于六识身的欲贪,甚至灭除欲贪,安住于超越欲贪、趣向涅槃的解脱境界。因此,如何在意识的注意力下一一灭除六识,即是四禅八定与灭尽定的锻链,也是对于心理功能的解剖。这种心理功能的解剖奠基于眼、耳等六识本身就具备可解剖性。例如,盲人无有视觉故不能看见外境,但意识仍然有自我的认知存在,所以眼识具有可解剖性。同样的,聋人无有听觉故不能听见外境,但意识仍然有自我的认知存在,所以耳识具有可解剖性。六识具备解剖性,即是奠基于人类大脑不同的脑区,对应不同的视觉、听觉等知觉的这项事实。五受阴的七处善观行,即是以六识具有可解剖性的事实进行验证,只有具备能够作到一一灭除六识,才能够说对六识有“如实知”的善巧。如果不具备一一灭除六识的知识与技巧,就是对于六识以及其所对应的境界并不“如实知”。

《阿含经》之三乘见道原理与次第(连载2)

五受阴的七处善观行,必须在行动上进行苦、集、灭、道等四圣谛的具体验证而具备善巧,其目的在于获得初沙门果后,逐步断尽思惑,并锻炼四禅八定,迈向成就灭尽定的禅定证量,成就可以随时舍寿而生死自在的俱解脱阿罗汉境界,超越待时舍寿才入涅槃的慧解脱阿罗汉。《中阿含经》卷五十八〈晡利多品大拘絺罗经 第十〉:

复问曰:“贤者拘絺罗!若死及入灭尽定者,有何差别?”

尊者大拘絺罗答曰:“死者寿命灭讫,温暖已去,诸根败坏。比丘入灭尽定者,寿不灭讫,暖亦不去,诸根不败坏。死及入灭尽定者,是谓差别。”

尊者舍黎子闻已,叹曰:“善哉!善哉!贤者拘絺罗!”尊者舍黎子叹已,欢喜奉行。

复问曰:“贤者拘絺罗!若入灭尽定及入无想定者,有何差别?”

尊者大拘絺罗答曰:“比丘入灭尽定者,想及知灭。比丘入无想定者,想知不灭。若入灭尽定及入无想定者,是谓差别。”

尊者舍黎子闻已,叹曰:“善哉!善哉!贤者拘絺罗!”尊者舍黎子叹已,欢喜奉行。[ 《大正藏》册一,页791,下16-28。]

上述经文中,尊者大拘絺罗和尊者舍黎子进行死亡、灭尽定与无想定三者的讨论,因为这三者的外观几乎完全相同,都是息脉俱断—呼吸与心跳全部停止的状态。(编案:四禅等至以上皆为息脉俱断的状态)从物理论者的角度,三者在肉体的外观上完全没有差别,似乎都是仅存肉体的状态。首先是探讨死亡和灭尽定的差别:死亡是寿命终了,身体不但不再有呼吸心跳及体温,而且肉体开始败坏;但是,入灭尽定的阿罗汉,身体虽然不再有呼吸心跳,但是仍然有体温存在,而且肉体不会败坏,寿命并未终了,在出定后即回复完整的心理功能。因此,灭尽定是对心理功能的最大切割与解剖,所以最接近于死亡。当一位俱解脱阿罗汉每天托钵乞食、食讫、经行后入灭尽定,就是进行一场练习死亡的训练,即是对于五受阴七处善巧的锻炼,将六识身、六受身、六想身与六思身进行切割与解剖。所以,当阿罗汉从平常有视觉、听觉等六识清醒的生理状态开始打坐进入禅定时,将会逐步将味觉、嗅觉、视觉、听觉、触觉,以及将意识的部分功能切除解剖而进入呼吸心跳俱断的第四禅状态。

当进入第四禅息脉俱断的状态时,如何继续转进将心理功能作最大的切除解剖,就是灭尽定与非想非非想定二者差别的讨论重点。因为意识的心理功能和视觉、听觉等前五识的心理功能,以遍行心所彼此相接而产生五别境心所了别境界。当息脉俱断时,代表前五识及其遍行心所皆灭尽,意识与前五识彼此相接的遍行心所也灭尽,但是意识和意识所依的意根之间,仍然有遍行心所彼此相接运行而有第四禅乃至四空定的境界出生。由于视觉等前五识和意识彼此以遍行心所相接,意识又与意根彼此以遍行心所相接而运作,因此对于前五识的切除解剖,即是对于意识与意根部分功能的切除解剖。因此当息脉俱断时,就要探讨意识与意根彼此遍行心所相接的心理功能的切除解剖。经文中“比丘入灭尽定者,想及知灭。比丘入无想定者,想知不灭”,就是说明俱解脱圣者是以离想知而入灭尽定中,由于六识皆灭,所以意根的受、想心所也灭尽;第四禅的无想定虽然六识皆灭,但外道对色身存在之执著并不能舍,且其是以“涅槃想”而入定,我见未断故其意根的受、想心所不灭,即意根的想知不灭。而最临近灭尽定之非想非非想定中,其实意识尚有极微细的想知不灭而有非想非非想定的境界,所以意根受、想心所不灭,五遍行心所皆在。所以,灭尽定能最大程度切除心理功能灭尽六识,连意根也仅剩触、作意、思三个遍行心所而最接近死亡,而外道所能证得的最高禅定境界非想非非想定,则仍然属于意识境界,因为意识仍有我见而无法自我灭尽,意根的五遍行心所皆在,所以不能到达最接近死亡的状态。

俱解脱阿罗汉是真正的禅定者,每天入灭尽定练习死亡的过程,便能正确理解肉体的运行其实是受心理功能所控制与主导,可以意识的意志力控制心理功能的切除解剖,进而控制肉体呼吸心跳的停止或恢复,也能清楚分辨物质与心理是二种截然不同的分类。物理论者迷恋于物质色法,因此纵然成就禅定,却必然无法超脱于三界中的色界,最多只能到达色界四禅的无想天而执著色界天身常存,必然错以为无有色身的四空天根本不存在。物理论者无法了知四空天虽无色阴,但仍有受、想、行、识等四阴归于“名”法。因此无法分辨名与色是二类截然不同的法,无法以五阴分析归纳一切法,而令一切法中仍有部分法界无法了知与分类者,则必然有无明存在,也必然无法尽知一切苦的相貌而成就苦圣谛的智慧,终必无法解脱于生死流转的众苦。

上述《杂阿含经》第四二经中,佛陀开示五受阴的如实知要以七处善之心理解剖作为验证,除此之外,还要有“观察阴、界、入”的三种观义加以验证,即是五阴、诸界与六入的观行解剖。五阴与五受阴就是属于三种观义中观察“阴”的部分,属于声闻乘的观行;观察“界、入”,则摄属于缘觉乘的观行。声闻乘与缘觉乘同样都要进行心理解剖,以解脱生死流转。声闻乘是听闻佛陀音声的指导而进行心理解剖,缘觉乘则是依于无师独觉的科学精神与智慧(基于往世的修行基础),详细观察物质色法及识阴心法的关系与差别而进行心理功能解剖,并以此验证佛陀的教导完全符合现前观察的事实真相。例如,《增壹阿含经》卷二十九〈六重品 第三十七之一〉:

世尊告曰:“彼云何名为六界之法?比丘当知,六界之人,禀父母精气而生。云何为六?所谓地界、水界、火界、风界、空界、识界,是谓,比丘!有此六界。人身禀此精气而生六入,云何为六?所谓眼入、耳入、鼻入、舌入、身入、意入,是谓,比丘!有此六入,由父母而得有。以依六入便有六识身,云何为六?若依眼识则有眼识身,耳识、鼻识、舌识、身识、意识,是谓,比丘!此名六识身。若有比丘解此六界、六入、六识者,能度六天而更受形;设于彼寿终来生此间,聪明高才;于现身上,尽于结使,得至涅槃。”[ 《大正藏》册二,页710,中12-24。]

上述经文中,佛陀开示人乃六界所成之法,所以“六界之人”始从受精卵胚胎阶段时“禀父母精气而生”,便具有地界、水界、火界、风界、空界、识界等六界之生命结构,其中地界、水界、火界、风界、空界等五界是色法之细分,识界所摄的七转识是名法,因此六界之法也是名色的另一种第二阶解剖方式。相对于五阴是名色的第二阶解剖,名法解剖成受、想、行、识等四阴,六界之法系偏重于将色法解剖为地界、水界、火界、风界、空界等五界。因此人类在受精卵阶段,除了物质性的受精卵本身之外,已经有“识界”的心理功能,只是如此“识界”的心理功能深奥难知,因为人类在此阶段是完全无知无觉的。

佛陀接着开示有此六界的人,人体逐渐成长出生之后,相对于受精卵阶段而言,“人身禀此精气而生六入”,便有眼入的眼睛触知外面境界的功能,耳入的耳朵触知外面境界的功能,鼻入的鼻子触知外面境界的功能,舌入的舌头触知外面境界的功能,身入的身体触知外面境界的功能,乃至意入的意识触知外面境界的功能。根据六入触知外面不同的境界,便有视觉的眼识、听觉的耳识、嗅觉的鼻识、味觉的舌识、触觉的身识与知觉的意识等六识身的确认。“以依六入便有六识身”即是说,由于一般众生有六入的触知,所以产生六识的辨别,这是一般人对于六识的认识。若是物理论者,必然以为所有的心理功能都是肉体的功能,所以眼睛能够触知外面境界,耳朵能够触知外面境界,乃至意识能够触知外面境界而堕于迷障之中。但是无师独觉的辟支佛详细观察眼睛、耳朵等等感觉器官是物质性的地水火风空所构成,如何能够产生“触知外面境界的功能”呢?必然于物质性的地水火风空之外,别有识界存在而成“六界之人”。由于辟支佛能正解生命的结构而不堕于物理论者的邪见,所以能够破除眼睛能够触知外面境界,耳朵能够触知外面境界等等迷障而无师独觉。

佛陀说能够从六界、六入、六识的生命现象,破解生命的奥秘而觉悟的比丘,“能度六天而更受形;设于彼寿终来生此间,聪明高才;于现身上,尽于结使,得至涅槃”。换言之,这样聪明高才的比丘,观察从生命在受精卵阶段开始,名色即具有六界不变的结构,一直到出生成长后有六入、六识等等心理功能都符合六界的结构,能够破解生命的奥秘不是纯粹的物质现象,而是在受精卵的阶段,就有深奥难知的“识界”功能主宰生命的现象。这样的人不是依靠宗教信仰、没有老师教导,纯粹以其宿世熏习所显“聪明高才”而解得奥秘,所以若不能当世“尽于结使”入涅槃,必然能够生天后重新来到人间,“于现身上,尽于结使,得至涅槃”。所以,对于六界、六入、六识之“界、入”的观察,就是无师独觉的科学观察之法。

无师独觉的“界、入”观察之法,如何成就《杂阿含经》第四二经中如实知七处善之心理解剖呢?六界之人从胚胎阶段逐渐成长人体,乃至人体成熟而生六入,皆“禀父母精气”或“禀此精气”,表示人类的生长发育除了物质性的食物精华之外,还有非物质性的“精气”功能运行,因此,佛陀说“一切众生以四食存”,说明一切生命皆依物质与非物质的饮食而存活。《长阿含经》卷二十〈世记经忉利天品 第八〉:

佛告比丘:“一切众生以四食存。何谓为四?抟、细滑食为第一,触食为第二,念食为第三,识食为第四。彼彼众生所食不同。阎浮提人种种饭、麨面、鱼、肉以为抟食,衣服、洗浴为细滑食。……四天王、忉利天、焰摩天、兜率天、化自在天、他化自在天,食净抟食以为抟食,洗浴、衣服为细滑食。自上诸天,以禅定喜乐为食。何等众生触食?卵生众生触食。何等众生念食?有众生因念食得存,诸根增长,寿命不绝,是为念食。何等识食?地狱众生及无色天,是名识食。”[ 《大正藏》册一,页133,中17-下4。]

佛陀在上述经文中说明,所有的生命形态系以四种食而生存。在欲界人间,物质的抟食与衣服、洗浴的细滑食是第一重要的生存基础。细滑食也属于触食,但此处细滑的触食系指衣服的温度调节、洗浴的皮肤清洁等等;由母亲的肌肤摩触的接触也是第一重要的心灵食物,特别是在婴儿阶段,若无母亲提供衣服、洗浴等等的照料时所带来肌肤摩触与拥抱接触,将严重妨碍其心理功能的发展。因此物质性的抟食和喜乐于肌肤细滑摩触和拥抱等的触觉而作为影响生存的食,从人间一直到欲界六天都是同等的重要。由此显示物理论者只重视物质的偏颇,同时也显示心理功能为生命存在与延续的重要功能。

“自上诸天,以禅定喜乐为食”说明超过欲界六天以上,进入色界天时,以物质性的抟食和衣服、洗浴等细滑食作为生存重要条件的情况完全改变。因为色界天人虽然仍有微细物质所构成的物质性身体,但其色身完全由禅定的喜乐作为生存的饮食基础,完全不必有物质性的抟食,也不必有细滑触作为心理食物,不再如欲界般以物质性的饮食以及男女欲作为生存的基础。所以观察到色界天以上,就可以发现生命其实是以心灵的功能为主,物质性的肉体反而是由心灵所支配。

“何等众生触食?卵生众生触食”,此句更清楚说明肉体由心灵所支配的事实。例如鳄鱼是卵生动物,鳄鱼的性别并非由受精时决定,而是鳄鱼卵埋藏在土里时,依据当时外在的环境温度决定其性别。显然鳄鱼卵在胚胎阶段就具有感受温度的触食,从而决定性别及其相应对的肉体组织。因此物质性的鳄鱼卵,由心理性的触食来决定其胚胎发生肉体性别结构的演变。佛陀是无师独觉的生命科学家,以其无师独觉的智慧观察,将触食区分为衣服、洗浴的细滑食,以及卵生动物常见、依环境变化而决定胚胎性别的触食,协助人类扩展观察心理功能的范围,从而理解心理功能经常扮演决定物质性肉体的状态而非仅仅附属于肉体。

“何等众生念食?有众生因念食得存,诸根增长,寿命不绝,是为念食”,此句说明对于生命抱持希望的念食,列为第三重要的心灵食物。对于人生绝望而不抱任何希望,通常会导致形容枯槁与心理疾病,严重者则寻求生命的结束。如果心理充满希望则身体强壮而不消瘦(诸根增长),生存意志强烈则经常寿命延长(寿命不绝),都是因为食用念食的缘故。由此证明心灵食物的重要性有时更胜于物质性的抟食。

除此之外,识食则指五种知觉和意识的存在本身,也是重要的心灵食物。若五种知觉和意识的功能严重损坏,生命也无法存在。佛陀说生命的形态中,地狱众生和无色界的生存基础主要依靠识食。特别是无色界天的存在形态并没有物质性的身体,而是纯粹以心理功能的运行作为生命形态。因此无色界天的生命形态完全不依靠任何的物质,更能证明生命存在的核心基础其实是心理功能而非物质。

物理论者对于诸天境界或许并不相信,但是对于现前可观察的卵生动物之性别,有些是随着感知外在环境温度而决定肉体性别结构,基于此项事实可以验证心灵系主宰物质性肉体的发展状态。因此,六界之人在受精卵阶段就有地界、水界、火界、风界、空界、识界等六界之生命结构,但此时的识界并没有眼入、耳入等六入,亦无眼识身、耳识身等六识身,因为胚胎阶段人体的中枢神经系统尚未发展出来,所以不会有六入与六识身的存在。

聪明高才的无师独觉者,由于推知胚胎阶段有识界,因此能确知有识界住胎而远离物理论的断灭论,而识界就是生命轮回的本体;又由于观察人体成长出生后方有六入与六识身,因此肉体的色法与六识身的名法都是本无今生的生灭法,不可能是轮回的本体,于是远离我见中的常论。由于正确观察六界、六入与六识在不同生命阶段的状态,确认依名色而有六入与六识,都是有生必灭之法;在名色之外却同时同处有非六入、非六识的识界存在作为轮回的主体,破解生命的奥秘而获得初沙门果断我见的智慧与功德。

聪明高才的无师独觉者,依其正确观察六界、六入与六识身所获得初沙门果的解脱智慧与功德,便知依六入与六识身触知境界所产生的各种苦受、乐受与不苦不乐受,同样都是本无后有终将必灭的生灭法。于是基于详细观察六识身所触知之境界皆是暂存虚幻之法,生命亦如幻化终不离老死之苦,所以厌离六受身、六想身与六思身种种心所有法的出生,企求永远灭尽幻化不实之名色诸法而永离生死轮回,唯余识界不生不灭之涅槃。由此可知,识界之具体内涵,有可解剖的六识身,亦有不可解剖的第八识如来藏,此中密意自古以来并不明说。然而,无师独觉之辟支佛于识界可解剖之六识身,以及于胚胎阶段有识界住胎不可解剖,于其智慧中识界可解剖与不可解剖决不混淆。因此,无师独觉之辟支佛依于六界、六入与六识之如实知,亦能“现法自知作证具足住:‘我生已尽,梵行已立,所作已作,自知不受后有。’”

二乘的声闻与缘觉,虽然对于名色的解剖,其入手或有从名法而入,或有从色法而入,但依于现前观察的事实作为依据,终必会通彼此名色的解剖而没有任何的差异,只是声闻的五阴与五受阴解剖须倚靠听闻佛陀的音声教导,并进一步倚靠佛陀的教导而学习六界、六入之解剖;无师独觉者则依于详细观察“六界之人禀父母精气而生”的智慧而确认有六界,确认有名色之六入与六识身等诸法,并会通于五受阴之法而如实知。所以,《杂阿含经》卷二第四二经开示阴、界、入之三种观义,与七处善巧的观行,“尽于此法得漏尽,得无漏,心解脱、慧解脱,现法自知作证具足住:‘我生已尽,梵行已立,所作已作,自知不受后有。’”

就小乘法而言,阴、界、入之三种观义,与七处善巧的观行目标相同,都是灭尽一切法,解脱生死轮回而入无余涅槃。但是,佛陀教导五阴、五受阴等法之后,还要教导“界、入”的观行,就是要诸比丘能够获得与佛陀相同的无师独觉之智慧,因为只有具备无师独觉的科学精神与智慧,才有可能迈向大乘的菩萨道,最后成就佛道。因此,从声闻的解脱智慧要提升至无师独觉的解脱智慧,其实有相当大的距离。试想在没有明师善知识的教导下,要从生命的现象中破解生命的奥秘,实属极端的困难;甚至在有明师善知识的教导下,明说有第八识如来藏亦难以令众生普遍生信,由此可知破解生命的奥秘,绝非轻易可得之智慧。从声闻至缘觉之智慧差距甚大,那么从辟支佛的解脱智慧迈向大乘的实相智慧,其间的距离则更远超于声闻与缘觉的智慧距离。

因此,当小乘阴、界、入之三种观义完成后,方可向前迈进大乘的因缘法,只是此时的因缘法系属大乘通教之法。菩萨缘觉人代表着大乘通教菩萨,大乘通教系由小乘迈向大乘的必经之路,其内容含摄小乘阴、界、入之三种观义,但从眼前生命已经出生之现况为生支,向后可推知必有老死支之现象而结束一期生命,向前推则有有支、取支、爱支、受支、触支、六入支、名色支、识支、行支与无明支共十支,合计为十二支因缘法。大乘通教菩萨依其阴、界、入之三种观义,七处善巧的如实知智慧贯通于十二因缘法之中,并成就更详细的心理解剖分析超越五受阴,称为六六法。《杂阿含经》卷十三第三○四经:

尔时,世尊告诸比丘:“我今当为汝等说法,初、中、后善,善义善味,纯一满净,梵行清白。谛听,善思,有六六法。何等为六六法?谓六内入处、六外入处、六识身、六触身、六受身、六爱身。

何等为六内入处?谓眼入处、耳入处、鼻入处、舌入处、身入处、意入处。何等为六外入处,色入处、声入处、香入处、味入处、触入处、法入处。云何六识身?谓眼识身、耳识身、鼻识身、舌识身、身识身、意识身。云何六触身?谓眼触、耳触、鼻触、舌触、身触、意触。云何六受身?谓眼触生受、耳触生受、鼻触生受、舌触生受、身触生受、意触生受。云何六爱身?谓眼触生爱、耳触生爱、鼻触生爱、舌触生爱、身触生爱、意触生爱。

若有说言眼是我,是则不然。所以者何?眼生灭故,若眼是我者,我应受生死,是故说眼是我者,是则不然。如是若色、若眼识、眼触、眼触生受若是我者,是则不然。所以者何?眼触生受是生灭法,若眼触生受是我者,我复应受生死,是故说眼触生受是我者,是则不然,是故眼触生受非我。如是耳、鼻、舌、身、意触生受非我。所以者何?意触生受是生灭法,若是我者,我复应受生死,是故意触生受是我者,是则不然,是故意触生受非我。

如是,比丘!当如实知眼所作、智所作、寂灭所作,开发神通,正向涅槃。云何如实知见眼所作,乃至正向涅槃?如是,比丘!眼非我,若色、眼识、眼触、眼触因缘生受,内觉若苦、若乐、不苦不乐,彼亦观察非我。耳、鼻、舌、身、意亦如是说,是名如实知见眼所作,乃至正向涅槃,是名六六法经。”[ 《大正藏》册二,页86,下24-页87,上25。]

十二因缘法甚深极甚深,因为它已经是超越小乘解脱道的大乘佛菩提法教,所以它有许许多多诠释的奥秘,不是一般轻易能知的内涵。但是从解剖的角度来看,十二因缘法中识支、六入支、触支、受支与爱支即是六六法的内容,其中六入支更详细的解剖为眼入处、耳入处、鼻入处、舌入处、身入处、意入处 [ 意入处系指第七识末那识(或名意根)与法尘相触的地方,即意根在运行时须有胜义根色法之配合者,故意入处有处所。] 等六根作为内六入处,以及色入处、声入处、香入处、味入处、触入处、法入处等六尘作为外六入处;内六入处与外六入处,合称为十二处。总合六内入处(六根)、六外入处(六尘)与六识身,亦称为十八界。因此,六界、十二处(六入)、十八界等等“界、入”解剖分析的观行方法,即是属于缘觉的诸界解剖。

六六法中六内入处、六外入处、六识身等是缘觉的诸界解剖,而后面六触身、六受身、六爱身同样都对应于眼、耳、鼻、舌、身、意等六识的心所有法,进行详细的心理解剖与分析。因此,十二支因缘法中从识支、名色支、六入支、触支、受支至爱支共六支,其实是心理解剖,系以其余五支对名色进行解剖成为六内入处、六外入处、六识身、六触身、六受身、六爱身共六六法,即是进行比五受阴与诸界更详细的解剖。因此,缘觉的六六法可以视为名色在第二阶六界解剖之后的第三阶解剖。我们可以综合五阴与诸界因缘解剖名色的心理解剖阶层如下:

〈心理解剖表〉

|

解剖阶层 |

声闻 |

缘觉 |

||||

|

第一阶 |

名色 |

色 |

名 |

名色 |

色 |

名 |

|

第二阶 |

五阴 |

色 |

受、想、行、识 |

六界 |

地、水、火、风、空 |

识 |

|

第三阶 |

五受阴 |

地、水、火、风 |

六受、六想、六思、六识 |

六六法 |

六内入处、六外入处 |

六识身、六触身、六受身、六爱身 |

从上表可以看出,由第一阶名色解剖进入第二阶解剖时,声闻对五阴的解剖着重于受、想、行、识等名法,缘觉对诸界的解剖着重于地、水、火、风、空等色法。因为名法是心理功能的解剖,十分困难,所以声闻的五阴解剖要由佛陀直接教导,而缘觉系无师独觉,所以从容易具体观察的色法解剖着手。第三阶解剖时,声闻听从佛陀的教导,主要着手于五受阴的心理解剖便可解脱。然而,缘觉因为以无师独觉的智慧观察现象界,虽然以容易观察的色法解剖着手,在第三阶解剖时,色法要解剖为六内入处与六外入处等十二处,是十分困难之事,必须有聪明高才方能成就。因为从色法着手,极容易落入现代科学纯物质的研究角度而落入物理论者之断灭论,必须有极高的观察审思的智慧,才能避免误区而获得正确的认知与智慧。因此,缘觉在第一阶名色解剖进入第二阶解剖时,名法以识界总括,并没有特别突出。但由于对色法有能力详细分辨为六根(六内入处)与六尘(六外入处),而能引发更详细的心理解剖的观察,总括为六六法。

《阿含经》之三乘见道原理与次第(连载3)

上述《杂阿含经》卷十三第三○四经经文中,在解说六六法的具体内容后,佛陀接着解说:“若有人说眼根是我的话,那是不正确的。为什么呢?因为眼根是随时生灭代谢变化的。若眼根是我的话,那么我就应该随时承受生死,可是事实并不是这样。所以说眼根是我的话,那是不正确的。同样的,如果把色尘、眼识、眼识的触、眼识的触所生的苦乐舍受当作是我的话,那样是不正确的。为什么呢?因为眼识的触所生的苦乐舍受是生灭变化的法。若眼识的触所生的受是我的话,那么我就应该随时承受生死,可是事实并不是这样,所以说眼识的触所生的受不是我。就像这样,耳、鼻、舌、身、意触所生的受也都不是我。为什么呢?因为意识的触所生的受是生灭变化的法,若它是我的话,那么我也应该随时承受生死,可是事实并不是这样,所以说意识的触所生的受不是我。就像这样,比丘!应当如实知眼根所运作的功能,智慧在观行中所运作的功能,以及在这些法背后有寂灭法存在而运作的功能,由此开发神通,正确迈向涅槃。如何如实知眼根所运作的功能,乃至正确迈向涅槃呢?比丘!观行确认眼根不是我,或者色尘、眼识、眼识的触、眼识的触作为因缘所生起的受,内心觉得或者是苦,或者是乐、是不苦不乐,将这些都观察确认不是我。耳、鼻、舌、身、意等根也是像这样的解说,是名如实知见眼所作,乃至正向涅槃,是名六六法经。”

因此,六六法的观行与《杂阿含经》卷二第四二经所开示阴、界、入之三种观义、七处善巧的观行,彼此相通、彼此呼应而有更详细的解剖内容。值得注意的是,经文中“当如实知眼所作、智所作、寂灭所作”的观行,系说明应当详细且正确的观察眼根、耳根等等运作的六六法,都是名色所运行的心理功能,才能正确获得六六法是生灭法、非我所相应的七处善解脱智慧。六六法的运行是流转,观察六六法是生灭、非我的解脱智慧运作是还灭,只要断尽六六法的任一支,便可中止生死轮回之苦而还灭,入无余涅槃。六根等所运行的六六法流转所作,以及解脱智慧的还灭所作,都是因为背后有真实存在的“寂灭法”所作的缘故,才使得十二因缘的流转与还灭可以成就,并且不堕入断灭见或常见之中。因此“寂灭所作”之“寂灭”,并不是十二支因缘法本身最后灭尽而空无的寂灭,因为什么法都不存在的寂灭,不可能有“所作”的功能;只有真实存在的法才能够有“所作”的功能。所以,“寂灭所作”之“寂灭”,系指十二因缘法背后有一个真实存在的“寂灭法”能令六六法有所依有所作,令解脱智慧有所依有所作,而这个“寂灭法”就是甚深微妙大光明法—第八识如来藏。

另一个值得注意的,是关于因缘法中十二处的分辨与观行,是极为深奥难解,不是一般沙门、婆罗门所能理解与观察的,也是不随意公开明说的观行奥秘。例如《杂阿含经》卷八第二一三经:

如是我闻:一时,佛住舍卫国祇树给孤独园。尔时,世尊告诸比丘:“当为汝等演说二法,谛听!善思!何等为二?眼、色为二,耳声、鼻香、舌味、身触、意法为二,是名二法。若有沙门、婆罗门作如是说:‘是非二者,沙门瞿昙所说二法,此非为二。’彼自以意说二法者,但有言说,闻已不知,增其疑惑,以非其境界故。所以者何?缘眼、色,眼识生;三事和合缘触,触生受,若苦、若乐、不苦不乐;若于此受集、受灭、受味、受患、受离不如实知者,种贪欲身触、种瞋恚身触、种戒取身触、种我见身触,亦种殖增长诸恶不善法,如是纯大苦集皆从集生。如是,耳、鼻、舌、身,意、法缘,生意识,三事和合触,广说如上。复次,眼缘色,生眼识,三事和合触,触缘受,若苦、若乐、不苦不乐,于此诸受集、灭、味、患、离,如是知;如是知已,不种贪欲身触、不种瞋恚身触、不种戒取身触、不种我见身触、不种诸恶不善法,如是诸恶不善法灭,纯大苦聚灭。耳、鼻、舌、身,意、法亦复如是。”佛说此经已,诸比丘闻佛所说,欢喜奉行。[《大正藏》册二,页54,上1-21。]

上述经文中,佛陀开示:“应当为你们解说二法,仔细的聆听!好好的思惟!是哪二法呢?眼根、色尘是二种法,耳根声尘、鼻根香尘、舌根味尘、身根触尘、意根法尘都是二种不同种类的法,就称为二法。如果有沙门、婆罗门这样说:‘这些不是二种法,沙门瞿昙所说的二法,其实不是二种法。’他们以自己的意思说二法,只是有言说而已,并没有事实的根据,他们听闻我的说法也不能知晓真正的内涵,只是增加他们的疑惑而已,因为这种智慧并不是他们的境界。”由这段佛陀的开示可知,在佛世当时的沙门、婆罗门并没有智慧区分根与尘的不同,因此根与尘的具体内涵实为佛门观行的奥秘。因为佛门的智慧奥秘并不是纯粹的世俗知识,而是涉及解脱生死的智慧,只有具备一定高度的品格与道德者愿意灭除贪欲与瞋恚,才能够获得教导而解脱生死,或者因为具有超越世间的聪明高才,能贯通世间与出世间的智慧而破解其中的奥秘。

于是佛陀接着开示:“为什么这样说呢?由于眼根与色尘的关系,有眼识出生,眼根、色尘与眼识三者和合运作而于此接触境界,接触境界而生起领受,或者是苦受、乐受、不苦不乐受;若是对于这些受的集起、受的灭除、受的滋味、受的忧患、受的远离不能如实知的话,就种下贪欲身的触、种下瞋恚身的触、种下戒取身的触、种下我见身的触,也种殖增长各种恶不善的法,就像这样纯大苦聚都是从集而生起。如同眼聚之法这样,耳、鼻、舌、身,乃至意根、法尘为缘,生起意识,根尘识三法和合而有触,触生受等乃至纯大苦集皆从集生的道理广说如上。”也就是说,纯大苦集都是由于意等内六入处与外六入处、六识三事和合接触境界而集起的。佛陀就像这样广泛而详细的解说根尘与相关的观行。由上述经文的解说可知,“缘眼、色,眼识生”就是根与尘的分辨,进行内六入处、外六入处与六识等十八界的诸界观行,三事和合触、触所生受、贪欲身触、瞋恚身触等的观行,就是六识身、六触身、六受身、六爱身等等六六法的观行,甚至进行六瞋身、戒取身、我见身、诸恶不善法的观察而超越六六法的观行。如果对于“缘眼、色,眼识生”不能如实知而验证六识系依根与尘为缘而生的生灭性与虚妄性,对于这些受的集起、灭除、滋味、忧患、远离等七处善的解剖方法便不如实知,就种下自身贪欲、瞋恚等境界的接触,种下自己偏颇执取见解的接触,种下我见的接触,甚至种下增长各种恶不善法的接触,而不断的生死流转。

佛陀接着开示:“接下来说,借由眼根缘于色尘的关系,出生了眼识,眼根、色尘与眼识三者和合而接触境界,触缘于受,或者是苦受、或者是乐受、不苦不乐受;若是对于这些受的集起、受的灭除、受的滋味、受的忧患、受的远离能如实知,如实知之后,就不会种下贪欲身的触、不会种下瞋恚身的触、不会种下戒取身的触、不会种下我见身的触,也不会种下各种恶不善的法,就像这样各种恶不善法灭除后,纯大苦聚就灭除了。耳、鼻、舌、身,乃至意根法尘等等的观行也是同样的道理。”上述经文中,佛陀详细解说受的集起、灭除、滋味、忧患、远离等等七处善的如实知,说明只有真正能够灭除六识身、六触身、六受身、六爱身、六瞋身、戒取身、我见身、诸恶不善法等的解剖方法,才代表对根、尘、识的如实知,而能究竟解脱于生死流转。因此,对于根与尘二法的分辨与观行,系属于佛法观行的奥秘,只有清净修行者依法而修才能够获得解脱智慧。

大乘通教之菩萨辟支佛虽然能够总括声闻的五阴解剖、缘觉的诸界解剖,乃至以更详细的六六法解剖名色,甚至超越六六法而进行更详细的解剖,但是整体而言仍然不能脱离二乘的七处善与三种观义,因此其智慧仍然只是对于名色的解剖,对于甚深微妙大光明法的探求虽有进展却仍有限。中乘缘觉依于胚胎阶段中受精卵有识界而不堕断见与常见,大乘通教菩萨辟支佛则更进一步知有入胎识入胎,成就十因缘法“识缘名色,名色缘识”[ 十因缘法的详细解说,请参见:平实导师著《阿含正义》第二、三辑。] 而断我见的解脱智慧。因为在胚胎阶段“识缘名色,名色缘识”,名色之色是受精卵物质的部分,名色之名是意根,受精卵生长发育而长大,名色亦随之增长,但是“识缘名色,名色缘识”之“识”入胎识则无增减。

因此,受精卵本是生灭,受精卵位后一切增长之法皆是生灭虚妄,大乘通教菩萨辟支佛依此而断我见,令十二因缘法之无明支断除一分无明,显现一分智慧光明,随着大乘通教菩萨解脱智慧的增长,其智慧光明亦随之增长。由于大乘通教菩萨依于悲愿而不入无余涅槃,因此不断依于十二因缘法而流转生死并转解脱法轮,显现十二因缘法的智慧光明。但是大乘通教菩萨所转法轮,只是二乘解剖名色的解脱智慧,相对于十二因缘法背后之“寂灭法”甚深微妙大光明法令流转与还灭皆能成就,那么二乘的解脱智慧就显得光明不足。

大乘通教菩萨想要更进一步证得甚深微妙大光明法,令其所转法轮有大光明还有极大的距离。只有不断累积福德与智慧,终能值遇善知识且随顺修学而跨越智慧鸿沟,大乘通教菩萨终能实证甚深微妙大光明法而成为大乘别教菩萨,方能令所转法轮逐渐展现大光明,直至成佛转大光明法轮而永无穷尽。至于大乘通教菩萨应该跨越什么样的智慧鸿沟,才能成为大乘别教菩萨,将于后面继续介绍。

第二章 平等慧如实正观之大乘六见处

声闻与缘觉的究竟解脱,同样都是灭尽自我的身心而入无余涅槃。既然声闻、缘觉最后的归宿都一样,那么佛陀只要教导众生学习声闻法,就可以令一切众生解脱于生死流转的痛苦,何必辛苦教导艰深的缘觉法呢?如果教导众生采用艰深且困难的缘觉法,却只是为了达到以较为简单之声闻法就可达成相同的解脱目标,实非智者之所思与所作。所以,佛陀在教导声闻法之后,还要教导缘觉法,显然已经隐喻二乘菩提之后,还有更为殊胜的大乘菩提。只是大乘菩提的证得十分困难,远非听闻佛陀教法音声便能信受但智慧浅狭的声闻人所能企及,所以佛陀必须继续教导如何透过观察现象界的现量,以及推理的比量,来获得甚深微妙的法界实相智慧。

在缘觉法里,佛陀说十二因缘有流转与还灭二法:众生由于有无明作为条件,导致有生死流转的诸行、诸识、名色等等有支;十二因缘也可以还灭,只要断除任何一支便可还灭而解脱生死。从逻辑推理的道理来看,要令十二因缘的流转与还灭同时成立,在生灭的十二因缘之外,必然要有不生不灭的阿赖耶识存在,才能够使得十二因缘的流转与还灭同时成立,因此佛陀在讲解十二因缘法之前,先讲了十因缘法,说明名色由识生,然后作了不可改变的开示:所有的因缘支“齐识而还,不能过彼”[《杂阿含经》卷十二:“尔时世尊告诸比丘:‘我忆宿命未成正觉时,独一静处,专精禅思。作是念:“何法有故老死有?何法缘故老死有?”即正思惟生,如实、无间等:生有故老死有,生缘故老死有。如是,有、取、爱、受、触、六入处、名色:“何法有故名色有?何法缘故名色有?”即正思惟,如实、无间等生:识有故名色有,识缘故有名色有。我作是思惟时,齐识而还,不能过彼;谓缘识名色,缘名色六入处,缘六入处触,缘触受,缘受爱,缘爱取,缘取有,缘有生;缘生,老、病、死、忧、悲、恼苦,如是如是纯大苦聚集。’”《大正藏》册二,页80,中25-下6。]。

例如,最钝根初果的解脱要七次人天往返,显然在人天往返之际仍有流转的现象,却已有一分的还灭势力。表面上,初果的流转势力比较大,还灭势力比较小,所以还要持续流转七次。可是,势力原来较小的还灭,却可以持续不断的增长而抵抗较大的流转势力,即使在七次人天往返之际已经没有佛陀的教导,又有隔阴之迷的障碍之下,仍然可以成就最后还灭势力超越流转而究竟解脱。由此可知流转与还灭的势力,并不存在于十二因缘支本身。如果流转与还灭的势力只能存在于十二因缘的本身,将导致流转势力大于还灭时,众生就永远流转生死不可能有还灭解脱可言,不可能有初果、二果的存在,因为初果与二果还在人间就是流转的现象。所以从逻辑推理的道理来看,佛陀宣说十二因缘有流转和还灭的建立,就已经隐喻在生灭的十二因缘之外,必有本识阿赖耶识的存在,当然也必须先有十因缘法的“名色缘识生”。如果有人得知十二因缘有流转与还灭,却不能知背后必有不生灭的“识”(阿赖耶识)存在,便可得知此人必无二乘的解脱智慧。如果有人反对十二因缘之外必然要有阿赖耶识的存在,那么此人必然缺乏逻辑推理能力与智慧,必然也就缺乏解脱的因缘。

菩萨缘觉人代表大乘通教菩萨,除了必须推理得知佛陀开示十二因缘有流转和还灭,隐喻背后必有“识”存在;还要更进一步透过十因缘法推知:此“识”与有情名色二法的关系,犹如“三芦立于空地,展转相依,而得竖立”[《杂阿含经》卷十二第二八八经:“尊者舍利弗复问尊者摩诃拘絺罗:‘先言名色非自作、非他作、非自他作、非非自他作无因作,然彼名色缘识生;而今复言名色缘识,此义云何?’尊者摩诃拘絺罗答言:‘今当说譬,如智者因譬得解。譬如三芦立于空地,展转相依而得竖立;若去其一,二亦不立;若去其二,一亦不立;展转相依而得竖立。识缘名色亦复如是,展转相依而得生长。’”《大正藏》册二,页81,上29-中8。],于是获得“名色缘识生、彼识缘名色生”,再次确认能出生名色的“识”存在,此“识”即称为阿赖耶识。所以缘觉是从十二因缘与十因缘的逻辑推理得知有情生命根源的存在。

缘觉以因缘法贯通四圣谛,获得“名色缘识、识缘名色”有关生命根源的结论与智慧后,福德智慧不足而有慢心的定性缘觉人,则仍然停留在急求涅槃的二乘心态中,留待未来世无佛之时成就独觉功德,成为无佛之世的独觉而入无余涅槃。心量广大而无慢心的缘觉人便可以依于因缘法的智慧,当世证得缘觉果,乃至进一步回心成为大乘的菩萨,于是回小向大起心更进一步寻求证得生命根源阿赖耶识的智慧。

然而,二乘人回小向大趣向大乘菩萨道时,必须先获得一种平等观察的智慧,也就是具备一种见解:生命的根源—甚深微妙大光明法—必然是可以现量证得之法,不会落入想像与猜测。于是信受在生灭的五阴之外,别有不生灭的真我甚深微妙大光明法,可以亲证而现量观察;合五阴以及五阴与真我的关系而为六种可以现量观察的见处,称为圣者所证之六见处。[ 如来于《增壹阿含经》中说“灭六见之法”,一一对治错误之六见处,成为正确之六见处—前五见处为色、受、想、行、识全部苦、空、无我、无常、非有,第六见处为“信受佛说有内识出生五阴,内识方是常住的真我;而五阴与‘真我’的关系是‘(五阴)非我、(五阴)不异我、(五阴与我)不相在’”。二乘圣者唯能信受正确的第六见处而不能现观第六见处所说之真我,真悟菩萨方能如实现观第六见处的内涵。

又依南传《尼柯耶》有“未闻凡夫之六见处”及“圣者法之六见处”,此处系指“圣者法之六见处”。参见《中部经典》卷三第二十二蛇喻经:“诸比丘!此等有六见处,云何为六?诸比丘!是未闻之凡夫,不尊重圣者,不知圣者之法,不于圣者法为导。……诸比丘!多闻之圣弟子乃尊重圣者,知圣者之法,于圣者法为导。”《汉译南传大藏经》册九,页191,上9-页192,上3。] 大乘的六见处并非空想而得,而是在经由缘觉法获得“名色缘识、识缘名色”的智慧后,由于具备广大心量与信心,因此将“名色缘识、识缘名色”中的“识”与“名色”的关系,建立为一个“见处”。因此大乘菩萨对于法界实相的见解与智慧,便大大的超越声闻与缘觉。

名色就是五阴、十八界、十二因缘法等诸法的集合体,对于已见道的二乘人而言可以现前观察,不会落入想像与猜测,所以名色等五阴诸法对这些二乘人而言,本来可以称为“见处”。但是缘觉人对于甚深微妙大光明法阿赖耶识只能推知,声闻人则只是听闻佛陀所说而信有,所以二乘人对于法界实相都落入想像与猜测之中,无法理解无始劫以来就存在而变现五阴诸法的阿赖耶识,竟然可以像五阴诸法一般现量实证。对于二乘人而言,五阴、十八界是现前可证之法,但阿赖耶识则不是现前可证,因此五阴、十八界与阿赖耶识就不是可以平等观察之法。所以五阴等法与真我阿赖耶识的关系,对小乘人而言,就只是正知见,而不是可现观之“见处”。

由此之故,二乘人对于“名色缘识、识缘名色”中不可见的“识”,不管称为甚深微妙大光明法、入胎识或阿赖耶识,在进入大乘菩萨的法道时,必须增广心量,具足明心的条件而亲证实相,使之成为犹如名色五阴般可见的“见处”,才能代表大乘菩萨具备平等的信心与智慧。因此,菩萨从缘觉法获得“名色缘识、识缘名色”的智慧,还必须转换为具有平等意义的六见处。也就是在如实现观五阴生灭的五种见处之外,别有不生不灭的“我”与生灭的五阴非一非异而不相在,以之作为第六见处。例如《杂阿含经》卷一第二三经:

如是我闻:一时,佛住王舍城迦兰陀竹园。尔时,尊者罗睺罗往诣佛所,头面礼足,却住一面,白佛言:“世尊!云何知、云何见我此识身及外境界一切相,能令无有我、我所见、我慢使系著?”

佛告罗睺罗:“善哉!善哉!能问如来‘云何知、云何见我此识身及外境界一切相,令无有我、我所见、我慢使系著耶?’”罗睺罗白佛言:“如是,世尊!”

佛告罗睺罗:“善哉!谛听!谛听!善思念之,当为汝说。罗睺罗!当观若所有诸色,若过去、若未来、若现在,若内、若外,若麁、若细,若好、若丑,若远、若近,彼一切悉皆非我、不异我、不相在,如是平等慧正观。如是,受、想、行、识,若过去、若未来、若现在,若内、若外,若麁、若细,若好、若丑,若远、若近,彼一切非我、不异我、不相在,如是平等慧如实观。如是,罗睺罗!比丘如是知、如是见。如是知、如是见者,于此识身及外境界一切相,无有我、我所见、我慢使系著。罗睺罗!比丘若如是于此识身及外境界一切相,无有我、我所见、我慢使系著者,比丘是名断爱欲,转去诸结,正无间等,究竟苦边。”时,罗睺罗闻佛所说,欢喜奉行。[《大正藏》册二,页5,上11-中4。]

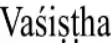

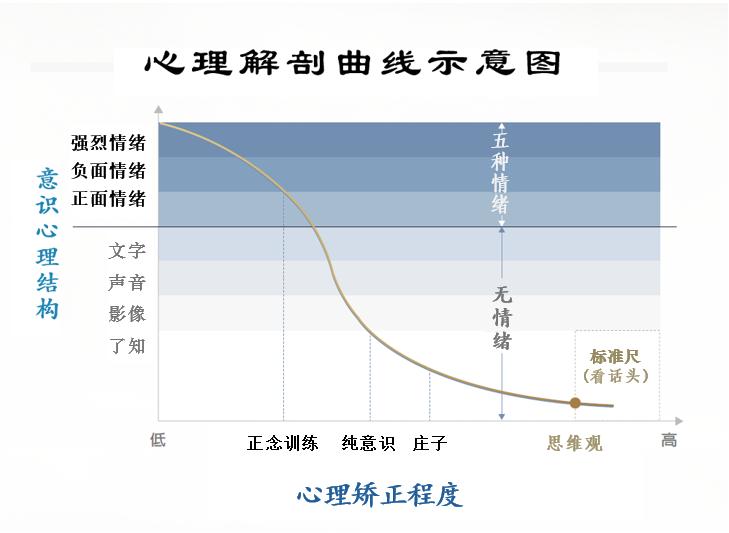

上述经文描述罗睺罗向佛陀请问:如何知道、如何看见我这个有识之身,以及外面境界的一切法相,能够令人没有我见、我所见、我慢、我使的系缚呢?(“云何知、云何见我此识身及外境界一切相,能令无有我、我所见、我慢使系著?”)佛陀即以平等慧如实观、平等慧正观来回答罗睺罗的请问。所谓平等慧如实观或正观,就是将从缘觉法所获得“名色缘识、识缘名色”的智慧,转换为具有平等意义的六种正见处:色、受、想、行、识等五阴无常非我,以及五阴与真我的关系,共六种平等可观察的见处,并且进行第六见处之“五阴非我、不异我、不相在”的观行操作。六见处的这种观行操作就是具有现代科学意义的“操作型定义”[操作型定义是指:研究者提出研究假设后,须对研究变项或名词提出一种可以测量、量化、具体、可重复试验的基本说明与解释,亦即将抽象的概念具体化。请参见教育网:http://www.loxa.edu.tw/classweb/webView/index2.php?m_Id=72712&m_Type=1&m_Sort=2&webId=1698&teacher=cy-ysces033&stepId=57788&page=1]。因此,六见处不只是概念性的说明生命的结构,还要具备可具体操作性及可验证性的科学方法 [六见处观行所必须配合的科学测量方法,称为意识标准尺。请参见本书第五章“话头禅之思惟观与意识标准尺”。],令一切有志探求解脱与生命结构者,可以循序亲自验证五阴与真我的关系。

平等慧如实观在于对生灭的五阴与不生灭的甚深微妙大光明法,在观察上应该具有平等性,才能够令人没有我见、我所见、我慢、我使的系缚。例如“我”,只是用来表达众生一贯流转中“不变的本体”的文字、音声,然而一般众生以五阴身心为“我”,但五阴生灭而不通三世,不可能是生死流转中不变的常住本体,因此圣教在“名色缘识、识缘名色”的转换中,隐喻地将能生五阴的阿赖耶识改称为“我”,于是形成具平等性的六种正见处。换言之,将有情众生的五阴诸法一一分解时,五阴诸法本身都只是刹那暂存不可能产生一切境界相的。例如色法本身只是地水火风等物质和空间和合,不可能令众生见色、闻声、知触;受想行识诸心法,又是前后念念生灭、刹那尽朽,如何可能前后相接令人了别境界?并且意根及六识都是心,心不触物,又如何能与六尘色法相触而得了知其内涵?故知背后必有一个真实的我,不同于五阴假我存在,此与五阴诸法和合之“我”,也是如住胎时般无知无觉无一切境界。在《大乘起信论》卷上中说:

一切诸法以心为主,从妄念起;凡所分别,皆分别自心;心不见心,无相可得。是故当知,一切世间境界之相,皆依众生无明、妄念而得建立,如镜中像无体可得,唯从虚妄分别心转。心生则种种法生,心灭则种种法灭故。[《大正藏》册三十二,页586,上6-11。此段论文之详细解说,请参见:平实导师,《起信论讲记》第二辑,正智出版社(台北市),2011年一月初版五刷,页191、206。]

上面《大乘起信论》的论文,系在介绍第八识阿赖耶识与第七识意根后,“一切诸法以心为主”解说欲界、色界与无色界等三界一切诸法都是以八识心王为主。其中第八识永恒存在,众生之七转识则可多可少,但第七识末那在三界中亦随第八识而永恒存在,第七识若灭则众生出离三界生死流转。“从妄念起”系由于不能了知法界确实有第八识存在,因此七转识产生错误之“妄念”而生起世世不断的五阴,便有一切诸法与诸法相。然而有情众生所分别的一切法,无非只是分别自己的八识心所生显之法相。八识心一一分别分析观察时“心不见心”,前七识心刹那生灭彼此不能相见,第八识心如同处胎时无有境界能见,所以每一个心个别分开来看都不可能了别境界而“无相可得”,也不应该有“我见、我所见、我慢、我使”的境界相可得。“是故当知,一切世间境界之相,皆依众生无明、妄念而得建立”,能有一切世间的境界相,都是因为彼此“心不见心”的八识心王和合且有众生的无明和妄念,才得以建立。“如镜中像无体可得”者,就像镜中的影像本身并无实体可得,同样的,“我见、我所见、我慢、我使”只是从生灭虚妄分别的七识心运转而产生,所以也是“无体可得”终归于灭。“心生则种种法生,心灭则种种法灭故”,所以生灭的心被出生则种种三界一切诸法就出生,生灭的心灭则种种三界一切法就灭尽。

《大乘起信论》中镜体与镜中影像,就是以平等慧正观察有镜体与镜中像平等的存在和合运作。于是生灭的镜中影像已经没有色、受、想、行、识等五阴不同的自性分类可言,所有的自性都只是镜体赋予镜中影像而已,因此镜中影像摄归镜体,只有镜体是实体而有自性,镜中影像无体可得而无有自性。因此,如此的平等慧正观察与小乘声闻、中乘缘觉对于五阴有自性分类的观察已经迥然不同。在二乘法中说五阴有其自性,色阴之地水火风各有其坚硬性、湿润性、燥热性、飘动性等小的自性再总归于色阴之自性;受阴以苦受、乐受、不苦不乐受之小的自性再总归于受阴而有受阴的自性,乃至观察眼耳鼻舌身意等六识总归于识阴,都是同样的道理,将有情身心以五阴各有其自性加以分析归纳成整体的观察,称为“观阴合会”[ 《中阿含经》卷七〈舍梨子相应品 象迹喻经第十〉:“诸贤!云何五盛阴?谓色盛阴,觉、想、行、识盛阴。诸贤!云何色盛阴?谓有色,彼一切四大及四大造。诸贤!云何四大?谓地界,水、火、风界。诸贤!云何地界?诸贤!谓地界有二,有内地界,有外地界。诸贤!云何内地界?谓内身中,在内所摄坚、坚性,住内之所受。……彼作是念:‘我生此苦,从因缘生,非无因缘。云何为缘?缘苦更乐。’彼观此更乐无常,观觉、想、行、识无常,彼心缘界住止、合一、心定、不移动。……云何水界?……水性润,内之所受。……火性热,内之所受。……风性动,内之所受。……诸贤!犹如因材木、因泥土、因水草覆裹于空,便生屋名。诸贤!当知此身亦复如是,因筋骨、因皮肤、因肉血缠裹于空,便生身名。诸贤!若内眼处坏者,外色便不为光明所照,则无有念,眼识不得生。诸贤!若内眼处不坏者,外色便为光明所照,而便有念,眼识得生。诸贤!内眼处及色、眼识,知外色,是属色阴;若有觉,是觉阴;若有想,是想阴;若有思,是思阴;若有识,是识阴。如是观阴合会。”《大正藏》册一,页464,下1-页467,上8。]。然而“观阴合会”中,五阴之所以能够分类成色受想行识等五种不同的种类,就是以其有更小的自性分类与观察,才能将所有一切诸法全部纳入五阴中。此时“观阴合会”之所以能够有五阴的自性可以进行分类,就是因为小乘人对于第八识阿赖耶识无法加以观察,不是他们的“见处”,纯以现象界生灭诸法施设不同的自性建立不同的分类。因此,在小乘法中,即是依于唯信受而不能平等观察第八识如来藏的前提下,才能够进行五阴、六界、十二处、十八界、十二因缘法等等有种种不同的自性与分类。

因此,小乘人的“观阴合会”就犹如《大乘起信论》的譬喻一般,只看到镜中影像,而不能以平等慧观察镜体的存在,于是就纯以镜中影像分析归纳影像有色、受、想、行、识等五阴的自性分类;从其生灭性的无常、无我、苦、空来断我见我执而得解脱生死。可是在具有平等慧如实正观的大乘菩萨能见镜体的情况下,双观镜体与镜像本来和合似一,大乘菩萨马上发现五阴的自性分类本身,其实只是虚妄分别,因为镜中的影像之所以存在与运行,完全是由于镜体的存在与自性,才令镜中影像如幻般的存在与运行。所以相对于镜体而言,镜中影像根本不可能有自性可言。

因此,佛陀开示:“当观若所有诸色,若过去、若未来、若现在,若内、若外,若麁、若细,若好、若丑,若远、若近,彼一切悉皆非我、不异我、不相在,如是平等慧正观。”说明应当观察若所有诸色都不是轮回本体之第八识“我”而与“我”有异,就如镜中影像不同于镜体;但是所有诸色与第八识我和合似一而存在,所以所有诸色也不能说与此真我不同,就如镜中影像不能离开镜体而存在,所以也不能说镜中影像与镜体不同;但是所有诸色与真我却也彼此不会混杂在一起,就如镜体与镜中影像截然划分绝不混杂一般。显然大乘菩萨在此第六见处的观行中,对于所有诸色与真我要平等地具体观察其存在,不能再像二乘人般以信有或推论想像其存在。

同样的,佛陀开示:“如是受、想、行、识,若过去、若未来、若现在,若内、若外,若麁、若细,若好、若丑,若远、若近,彼一切非我、不异我、不相在,如是平等慧如实观。”说明对于受、想、行、识等四种心法,也要像观察所有诸色与“我”般平等地观察受、想、行、识都不是轮回本体之“我”而与“我”有异,又与真我和合似一而存在,所以受、想、行、识也不能说与真我不同;但是受、想、行、识与真我却也彼此不会混杂在一起。如此将轮回本体之真“我”与色、受、想、行、识等五阴,以平等的智慧加以观察彼此之间的关系,就称为“平等慧如实正观”,此即智者的六见处观行。

佛陀最后开示:“比丘如是知、如是见。如是知、如是见者,于此识身及外境界一切相,无有我、我所见、我慢使系著。罗睺罗!比丘若如是于此识身及外境界一切相,无有我、我所见、我慢使系著者,比丘是名断爱欲,转去诸结,正无间等,究竟苦边。”其中“如是知、如是见”,说明平等慧如实正观的六见处观行,不能只是概念上的知道而已,而是必须能够真正现量实证观察其内涵,犹如同时见到镜体与镜中影像,才能称为是对六种“见处”的平等慧如实正观,以此区别二乘人信有与推论而知的“知”。于是能够如是知、如是见的人,对于这些心识与身体,以及外面境界等一切境界相,都可以立即发现所有我见、我所见、我慢、我使的系缚,其实都如镜中影像般不真实,根本不存在这些我见、我所见、我慢、我使的系缚。因为贯串生死流转中唯一不变的真“我”犹如镜体般无知无见,我见、我所见、我慢、我使都只犹如镜中影像一般幻生幻灭虚妄不实,只有无一切境界相的镜体本身真实不坏。如此以平等慧如实正观六见处的大乘菩萨,便能够顿断我见,迅速断除我见、我所见、我慢与我使的系缚。

佛陀说像这样没有我见、我所见、我慢与我使系缚的比丘,就叫做最后能“断爱欲,转去诸结,正无间等,究竟苦边”的人。其中“正无间等”表示六见处的完整实证而没有任何“见处”有所遗漏,所以称为“正”;“无间等”表示对于现量实证法界永恒的智慧,有“心心无间”[心心无间有凡有圣,有凡者如《大慧普觉禅师法语》卷二十:“俗人学道,与出家儿逈然不同。出家儿自小远离尘劳,父母不供甘旨,六亲固以弃离,身居清净伽蓝,目覩绀容圣相,念念在道,心心无间。”《大正藏》册四十七,页894,下22-25。

有圣者“从此无间”亦是心心无间,如《阿毘达磨俱舍论》卷七〈分别根品 第二之五〉:“圣道无间通起三种,修不净观调伏心已,方能引生共相作意,从此无间圣道现前。”《大正藏》册二十九,页40,上15-17。] 毫无犹豫与疑惑的功德。如果有犹豫与怀疑在心中出现,中断了对于永恒不变的事实认知,则不能称为“无间等”。因此“无间等”有属于二乘与大乘不同的永恒智慧。

二乘解脱智的“无间等”是指将现象界一切有为法,以五阴的结构现量加以划分的智慧。由于可以现量分析验证归纳生灭的一切法,确实可归属于永恒不变的五阴结构而无任何的遗漏,于是产生断我见与我执的解脱智慧功德。因此,五阴与诸界的心理解剖所获得永恒不变的心理结构的智慧,引发断我见与我执的解脱智慧与功德,即称为“无间等”。大乘的“无间等”则不仅止于五阴与诸界永恒不变的结构,而是现量证得六见处中第六见处所说的真我第八识如来藏不生不灭的法性,因此大乘的“无间等”智慧才是“正无间等”。因为二乘的“无间等”系于生灭法获得永恒不变的分类智慧,然而生灭法灭尽,永恒不变的五阴结构自然亦不存在。大乘的“无间等”则不然,因为第六见处所说永恒不变的真“我”本身,本来就是从来没有刹那生灭间断之“不相续”法,所以如此现量实证不间断、不相续、平等的法所引发的智慧,当然才是真正的无间等,所以称为“正无间等”。例如,《长阿含经》卷十二〈清净经〉:

(佛告周那:)“周那!若欲正说者,当言见不可见。云何见不可见?一切梵行清净具足,宣示布现,是名见不可见。”尔时,世尊告诸比丘:“欝头蓝子在大众中而作是说:‘有见不见,云何名见不见?如刀可见,刃不可见。’诸比丘!彼子乃引凡夫无识之言以为譬喻,如是,周那!若欲正说者,当言见不见。云何见不见?汝当正说言:‘一切梵行清净具足,宣示流布,见*不可见。’周那!彼相续法不具足而可得,不相续法具足而不可得。周那!诸法中梵行,酪酥中醍醐。”[《长阿含经》卷十二〈第二分清净经第十三〉,《大正藏》册一,页74,上3-13。“见*”,《大正藏》作“是”,今依校勘条修订为“见”。]

佛陀在《长阿含经》的〈清净经〉中开示:如果要正说佛法有一切梵行清净具足的话,就要说看见不可见的。换言之,在佛法修行中一切所思、所言与所行若想要能够具足清净梵行,显然不是有限的戒条戒相能够具足宣示流布,而是因为“看见不可见的法”作为随时转依效法的根据才能具足,这个凡愚不可见的法即是第八识真我。佛陀接着说:“欝头蓝子曾经在大众中说:‘有“看见不可见的”,什么叫做“看见不可见的”?就像刀是可见的,刀刃的锋利是不可见的,能够看到刀刃的锋利,就是看见不可见的。’诸比丘!像欝头蓝子那样的譬喻是引用凡夫没有见识的言论而作的譬喻,是卑劣、非圣、无义相应的譬喻。”[《长部经典》卷二十九:“周陀!郁头蓝弗曾作如是言:‘视而不见。如何是视而不见耶?虽见彼剃刀善磨之面而不见其刃也。’周陀!此云‘视而不见’。周陀!依此郁头蓝弗所说之事,是凡夫卑劣、非圣、无义相应,以就剃刃而言也。”《汉译南传大藏经》册八,页122,上2-4。] 显然佛陀对于欝头蓝子以刀与刃作为譬喻极不赞同,故称之为“凡夫无识之言,是卑劣、非圣、无义相应的譬喻”。因为刀刃不可见的锋利,是依于可见的刀而存在,与佛陀想要正说的佛法恰好违背。

佛陀所正说佛法“看见不可见的”是:有“相续法”是不具足梵行之法,是世间可见可得之法;别有“不相续法”是具足梵行而不是世间可见可得之法。看见“不相续法”,才是诸法中梵行,酪酥中醍醐。相续法是指生灭之法彼此前后相接而相续存在,所以这类法必然是有相对之善恶而不能具足清净梵行;不相续法即是不生灭法,祂不是由生灭法前后相接相续而存在,而是本然以不必相续的常住形式存在,所以是永远不害世间之法 [常住法一定是“永远不害世间”之法,这是禅门参禅的基本义理。此说源自《增壹阿含经》卷三十一〈力品 第三十八之一〉中鸯掘魔罗追佛事件,鸯掘魔罗说“住!住!沙门!”佛陀答“我自住耳,汝自不住”的公案。佛陀说偈:“世尊言已住,不害于一切;汝今有杀心,不离于恶原。”意思是说:“我释迦牟尼世尊自说已住,是说本来就已经停止的法,绝不伤害于一切众生;你现在有杀意的心,不能离开罪恶的渊源。”以此作为参禅的基本原理。详细解说,请参考《正觉学报》第四辑〈中国禅宗探源〉。],所以具足清净梵行。因此,可见的“相续法”必然是依附于凡愚不可见的“不相续法”而存在,犹如不可见的明镜与可见的镜中影像一般,才是正确的譬喻。欝头蓝子以刀与刃作为譬喻,让不可见法依附于可见法,完全颠倒,当然就是“凡夫无识之言,是卑劣、非圣、无义相应的譬喻”。所以,正说佛法所说的“见不可见”,乃于诸法中依于“不可见”的“不相续法”所行之梵行,是“酪酥中醍醐”。

《阿含经》之三乘见道原理与次第(连载4)

根据〈清净经〉所说,要“一切梵行清净具足”,必须要成就“见具足”与“戒具足”[“见具足”与“戒具足”是佛法修行清净的重要目标,是一切外道所不能成就,但依法而行之佛门四众最终皆能平等成就。《长阿含经》卷十六〈第三分 倮形梵志经 第六〉:【佛言:“迦叶!离服倮形者,以无数方便苦役此身,彼戒不具足、见不具足,不能勤修,亦不广普。”迦叶白佛言:“云何为戒具足?云何为见具足,过诸苦行,微妙第一?”佛告迦叶:“谛听,善思念之,当为汝说。”迦叶言:“唯然。瞿昙!愿乐欲闻。”佛告迦叶:“若如来、至真出现于世,乃至四禅,于现法中而得快乐。所以者何?斯由精勤,专念一心,乐于闲静,不放逸故。迦叶!是为戒具足、见具足,胜诸苦行,微妙第一。”迦叶言:“瞿昙!虽曰‘戒具足、见具足,过诸苦行,微妙第一’,但沙门法难,婆罗门法难。”佛言:“迦叶!此是世间不共法。所谓沙门法、婆罗门法难,迦叶!乃至优婆夷亦能知此法。”】《大正藏》册一,页103,下15-28。],则佛弟子于所思、所言与所行,同样必然要依“不可见”的“不相续法”为核心而不可稍有偏离。然而于一切世间凡夫与二乘圣者而言“不可见”的“不相续法”,于大乘菩萨却要能够平等的“见不可见”,亦即亲证“第六见处”所说之真我。关于六见处的平等慧如实正观,极为困难,即使曾于正法道场修学,同样极为困难。例如现代学者吕真观错以为六见处为声闻见道之所见,在其著作《实证佛教导论》中说:

二、所谓的核心义理,是指与修证有关的法义。其中,最重要的法义是见道位的法义,这也是佛教与其他宗教截然不同之处。见道位的法义有声闻见道、缘觉见道和菩萨见道的差别。声闻见道的内涵是六见处,缘觉见道的内涵是十二因缘法,菩萨见道的内涵则是证解阿赖耶识。……四、由于声闻见道是三乘见道当中最浅的,所以判别是否为真佛法,应以声闻见道的六见处为准。[ 吕真观,《实证佛教导论》,橡树林文化(台北),2010年7月初版一刷,页24-25。]

五阴无常,但在五阴的运作之中,显示有一常住法“我”的存在,这构成圣弟子的六见处;五阴与常住之“我”的关系,则是“非我、不异我、不相在”。[ 同上注,页40。]

吕真观既然认为六见处是声闻见道之所证,那么第六见处所说的真“我”—第八识阿赖耶识,应该也是声闻见道者之所能证解之法,所以才称为声闻见道的“内涵”而为其“见处”。可是吕真观却又主张“菩萨见道的内涵则是证解阿赖耶识”,那么菩萨见道的内涵与声闻见道的第六见处就没有任何的区别了。由此之故,吕真观认为六见处是声闻见道之内涵、菩萨见道的内涵则是证解阿赖耶识,即令大小乘见道内容彼此重叠为一,实属自语相违。或者吕真观根本不知六见处之“见处”的真正意涵是具有平等慧如实正观的意义,就是要将五阴与真“我”平等而现观。

再者,吕真观又主张“由于声闻见道是三乘见道当中最浅的,所以判别是否为真佛法,应以声闻见道的六见处为准”,此说不但混淆小乘解脱道与大乘佛菩提道的分际,亦同时忽略“一乘教”主从关系的道理。声闻见道是解脱道,其最高果证为四果阿罗汉,却不能成佛。佛陀建立缘觉乘以为声闻乘前进大乘的阶梯,但仍不能成佛。因此,真佛法必然要以最后能够成就佛果的大乘见道作为真佛法的准绳,因为唯有真佛法才能具足“见具足”与“戒具足”而令“一切梵行清净具足”,所以六见处确实是真佛法的准绳。然而,第六见处唯是大乘菩萨见道之所具足证,是“见不可见”而令一切梵行清净具足终至成佛;第六见处不是声闻见道之所证,声闻见道只知五阴心理解剖之解脱智慧即已足,只要能信有涅槃本际常存不灭而不堕断灭即可成办,所以并不是完整而能成就佛道之“见具足”与“戒具足”。大乘教即是“一乘教”,由于众生根器不足而于“一乘教”中别开五阴、诸界与因缘法,建立二乘之解脱法。二乘声闻与缘觉,只是从大乘“一乘教”之六见处中,分析其中之前五见处建立五阴、诸界与因缘法。所以,大乘是主,二乘只是附属于大乘之从属。

除此之外,吕真观说“在五阴的运作之中,显示有一常住法‘我’的存在,这构成圣弟子的六见处”,本来就大乘行者而言,这样的讲法并没有过失,因为既然“在五阴的运作之中,显示有一常住法‘我’的存在”,那么必然要现量内证此常住法“我”第八识阿赖耶识的真实存在。但是吕真观讲“在五阴的运作之中,显示有一常住法‘我’的存在”之后,却主张“第八识无形无色,故不可见”,还引《成唯识论》说“此第八识自性微细,故以作用而显示之”[吕真观在其书籍《禅宗的开悟与传承》中说:【第八识本体不可见,所以《大乘入楞伽经》说:“犹如伏藏宝,亦如地下水,虽有不可见,蕴真我亦然。”不可见者,即是无相,没有办法直接用感官观察得到。那么,我们怎么找得到这个第八识呢?《成唯识论》说:“此第八识自性微细,故以作用而显示之。”指出了一条门径。凡是真实存在的东西,必有体、相、用,第八识心体无形色、不可见、无相,因此只能透过作用去认明它。】(《禅宗的开悟与传承》,白象文化事业有限公司(台中市),2021年10月初版一刷,第55页)关于吕真观此中谬说之评论,请参见《正觉电子报》第187期〈第八识无形无色,就不可见吗?—以阿含圣教点亮吕真观的盲点〉一文。],于是第八识就只是成为“显示法”而不是真实可现观实证的真实心体了。因此,原来没有过失的“在五阴的运作之中,显示有一常住法‘我’的存在”,在吕真观主张“虽有不可见”、“以作用而显示之”后,便成为有过失的说法了。当吕真观主张第八识“虽有不可见”、“以作用而显示之”来特别强调时,那么吕真观所谓的“常住法”则只是在五阴的运作之中“显示”其有,而非依真实禅现量自内证的真实法。如此之解说或譬喻,即是同于佛陀在〈清净经〉中呵责欝头蓝子有关刀与刃之譬喻。如果常住法“我、阿赖耶识”只是在五阴的运作之中显示而不可现量亲证亲见,那么根本不能成就六种见处,更不能成就“五阴非我、不异我、不相在”之现量观行,那么第六见处怎么能够称为平等的“见处”呢?如果常住法“我、阿赖耶识”只是在五阴的运作之中显示而非可亲证亲见之真实法,那么五阴就像是刀,“我、阿赖耶识”就成为刀上刃所显示的锋利而不可见,这是以生灭法的内容来显示有不生灭法,佛陀呵责此说是“凡夫无识之言,是卑劣、非圣、无义相应的譬喻”。大乘菩萨既然能“证解阿赖耶识”,则“我、阿赖耶识”并非由五阴所显示之法,而是真实与如如不动地存在令五阴与诸界之法不断生灭而存在,故说为“见不可见”之“见处”。

〈清净经〉中,佛陀开示“相续法不具足而可得”,亦意谓:声闻戒依五阴而建立,所以声闻戒有戒相可得,但因戒相有限故不能具足清净一切梵行。“不相续法具足而不可得”亦意谓:大乘菩萨实证“见不可见”之“不相续法”第八识阿赖耶识后,第八识之真实与如如的法性,成为大乘菩萨戒的道共戒。然而,大乘菩萨转依第八识真实与如如的法性,因为于世出世间法中如何一一抉择转依清净,实在难以尽述,因此六度万行之菩萨戒的清净实不可依有限的戒相而得,却能依于转依第八识如来藏如如不动之清净法性而具足清净一切梵行。由此之故,佛陀以“见不可见”作为大乘菩萨所思、所言、所行等等“一切梵行清净具足”转依之总纲。换言之,佛法乃以修行究竟清净作为总纲,离开修行究竟清净之事,即非正说佛法。因此,六见处实唯大乘见道菩萨之所证,非二乘声闻与缘觉之所能证。

然而,有从正法中退转者张志成与隐匿本名之琅琊阁们却如此主张:

【琅琊阁】:这一篇文章的核心是“现观”。我相信很多同修跟我一样,都曾经质疑过:既然阿赖耶识无形无色,你怎么“现观”它?“现观”了之后,你又怎么会退转不信呢?[琅琊阁,《我的菩提路》(五之十七):张志成—正觉的“现观第八识”是“国王的新衣”?(上篇)。https://langyage.org/2021/4406]

由此一段话,显见包括张志成在内的所有琅琊阁们都没有现观第八阿赖耶识,所以他们说阿赖耶识能了别五尘,所说即不可信。佛陀在《长阿含经》之〈清净经〉中清楚宣示“若欲正说者,当言见不可见”,显然佛陀早已预见于末法之世,必有如此疑惑而退转者提出质疑,因此特别开示“见不可见”才是佛法之正说。于正法中退转者很重要的原因就是无法“现观”,当然不能知如何可以“见不可见”之道理,因为非其境界的缘故。但是无法“现观”、不能“见不可见”,亦不知“见不可见”之道理者,却不必然退转于正法,因为具足信心与善根淳熟的缘故。

琅琊阁与张志成共同质疑:“既然阿赖耶识无形无色,你怎么‘现观’它?”其实张志成等人应该在禅三时就提出此质疑,乃至在禅三期间监香老师勘验时就应该诚实面对自己不能“现观”之事实。当知阿赖耶识虽然无形无色,实义菩萨却可以有方便善巧“见不可见”。因为八识心王皆有触、作意、受、想、思等五遍行心所有法,而意识独有欲、胜解、念、定、慧等五别境全部心所有法,由五遍行与五别境等十大地法[《正法念处经》卷三十三〈观天品之十二(三十三天之九)〉:“诸天子!又观十种大地之法。何等为十?一者受,二者想,三者思,四者触,五者作意,六者欲,七者解脱,八者念,九者三昧,十者慧。是名十大地法,共心而生,各各异相。”《大正藏》册十七,页192,上13-16。] 了别境界。其中别境者在于意识能够胜解六尘境界,所以称为别境,亦称为“可见”。然而,别境心所有法要有更微细的遍行心所有法共同运行,才能够令别境心所有法运行,产生胜解六尘境界的作用。遍行心所有法之运行,不称为别境,而且遍行心所有法的运行过于微细,皆是任运而行,一般人不能详知其运作之相貌,所以其运行不能称为“境界”,故称为“不可见”。虽然阿赖耶识无形无色,但由于有五遍行心所有法运行的关系,因此大乘见道明心之菩萨能以思惟观[ 请参见本书第五章〈话头禅之思惟观与意识标准尺〉。] 定慧等持之善巧力,以慧眼“现观”其遍行心所有法,眼见佛性者则以肉眼(配合慧眼)“现观”其遍行心所有法,皆名“见不可见”。若是大乘菩萨不能“见不可见”,如何能知八识心王皆有遍行心所有法?既然琅琊阁与张志成都承认有五遍行心所有法,那么不可见之遍行心所有法,诸佛菩萨必然能有方便善巧之施设,能令“见不可见”。因此,虽然阿赖耶识无形无色,大乘见道菩萨却是可以“见不可见”的慧眼而见,故能“现观”。

琅琊阁与张志成等等退转之人,于“见不可见”之“现观”不能体验,故只能效法学术界人士只在语言文字上寻枝觅叶,远离“一切梵行清净具足”之修行:

【张志成】:使用佛法名相之前,应该先参考佛学字典,因为很多名相都有特定的意思。现观,梵文是abhisamaya,《阿含经》等旧译经论翻译为“无间等”,其他经论里面被翻译为“正观”或“现等觉”,字面意思是“对于所观境直接清楚的知见”,是直接性的智慧直观,但是这种智慧直观不是我们一般人(或是正觉同修会)理解的“现前观察某个东西”。……

【琅琊阁】:为什么求那跋陀罗将abhisamaya翻译为“无间等”?因为“abhisamaya”是指智慧与其“现”前的对境没有间隔(无间)、如实(平等、相等)而“观”见的境界。……

【张志成】:“现观”是“智慧”的代名词,强调的是经由简择所得的智慧……

【琅琊阁】:Abhisamaya现观/无间等,是一个网络上很容易搜寻到的佛法名相,在经论里面,“现观”都是用在与智慧境界相关的语境。萧平实和亲教师们使用佛法名相时,绝少查证梵文原意,惯性地看着中译本的字面意思揣测字义。……

【张志成】:……“无间等”就是“现观”,这个名词不是指第八识,与“常住法”没有任何关系。“现观”是“智慧”的代名词,强调的是经由观察到智慧现起的整个内容。……正觉教团一向强调二乘人因为没有菩萨种姓“不知不证常住法”,佛陀不为他们说,他们只是知道涅槃里面有一个“常住法”。上面《杂阿含经》中明明说声闻比丘通过四圣谛的修行可以“得无间等”,既然声闻人无法证阿赖耶识,如何“即见法,成无间等”?无着菩萨在《显扬圣教论》指出“现观”(无间等)是简择所生的智慧,不论二乘的智慧、大乘的智慧、甚至世俗智慧,都可以用“现观”表达。这个名相根本不是特指某个“常住法”。……正觉同修会因为执著自己的“第八识如来藏”为“常住法”,想方设法在经论里面找出任何“擦边名相”证明经论里面有提到“常住法”。由于带着预设立场去读书,所以经常错解![琅琊阁,〈《我的菩提路》(五之十七):张志成—正觉的“现观第八识”是“国王的新衣”?(上篇)〉。https://langyage.org/2021/4406]

首先,张志成主张“使用佛法名相之前,应该先参考佛学字典,因为很多名相都有特定的意思”、“由于带着预设立场去读书,所以经常错解”。然而,佛陀对于佛弟子的开示并没有要求佛弟子“使用佛法名相之前,应该先参考佛学字典”,因为编写佛学字典者并不一定有佛法的证量,以及佛学字典所作的解释只是文字表面的字义,从佛教的历史来看,没有看到有任何人因为“参考佛学字典”而获得解脱智慧或实相智慧的记录。这种以“佛学字典”作为理解佛法的权威,完全违背佛陀对于“一切梵行清净具足”应该以“见不可见”作为“正说”的教诲。既然“见不可见”才是佛法的正说,显然佛陀对于佛弟子的要求是以得“现观”、“实证”、“无间等智”、“见不可见”作为标准。

至于“由于带着预设立场去读书,所以经常错解”的主张,显然琅琊阁与张志成等等退转之人,无法将“读书”与“修行”二者清楚区分。于佛法中系以修行“一切梵行清净具足”作为目标,而不仅仅是“读书”。纵然是阅读经典、论典等书籍,也要以“见不可见”作为立场而正说,而不是以“佛学字典”作为立场而正说。例如“不相续法具足而不可得”,如何从佛学字典查得正确的意思呢?“相续”与“不相续”确实在某些字典或论典有“特定的意思”,但是那些解释如何能够在“一切梵行清净具足”、“见不可见”的前提下,正确诠释“不相续法具足而不可得”的意思呢?尤其“不相续”在小乘人与大部分可以查得的解释中,都是指生灭的“相续法”灭尽而获得小乘无余涅槃的情况。但是什么是“不相续法”所指的“法”呢?难道生灭的“相续法”灭尽,就是“不相续法”吗?如果是如此,那么“不相续法”就是断灭空无,哪里有“法”可言?又,断灭空无如何可以说是“具足”?如果“相续”与“不相续”全部指向生灭法的“相续”与“不相续”,那么就会堕入〈清净经〉所要避免唯有“不住法”的谬误中。因为〈清净经〉中说:

(佛言:)或有外道梵志作是说言:“沙门释子有不住法。”应报彼言:“诸贤!莫作是说:‘沙门释子有不住法。’所以者何?沙门释子,其法常住,不可动转;譬如门阃常住不动,沙门释子亦复如是,其法常住,无有移动。”[《长阿含经》卷十二〈第二分清净经 第十三〉,《大正藏》册一,页75,中21-25。]

上述经文中,佛陀特别告诉比丘们:如果有外道、梵志宣称:“出家的释迦牟尼及弟子们只有不安住的法。”那么佛弟子就要回答:“各位贤人!不要再说:‘释迦牟尼与弟子们只有不安住的法。’为什么呢?出家的释迦牟尼及弟子们,他们的法是常住的法,是不可动转的法;就像门槛永远不变的安住不动,出家的释迦牟尼及弟子们也是这样,他们的法永远常住,没有移动。”

“不相续法”的文字可以有二种意思,第一种是世俗人的所知:生灭相续的法不再相续,所以称为不相续法。所以“相续”与“不相续”全部指向生灭法,这种情况就是“不住法”。第二种是“某类法不是由相续法所构成”,所以称为“不相续法”,也可以称为“非相续法”。显然,上述〈清净经〉的经文很清楚的排除第一种意思,而仅保留第二种意思,甚至直接表明“其法常住,不可动转”、“其法常住,无有移动”。因此,〈清净经〉清楚地表明全经的立场,就是要有“不生灭法”、“不相续法”、“常住法”的第八识如来藏存在,作为诠释“一切梵行清净具足”、“见不可见”的唯一标准。大乘菩萨由于遵行佛陀的教诲而“见不可见”,必然带着“法界的实相本来就具有‘常住法’”的事实立场来解读经论,所以一定能够前后呼应而完全没有任何的错误,终能“一切梵行清净具足”,这便是正觉法教的特色。相反的,张志成与琅琊阁等等退转者不以法界存在“常住法”的事实作为立场,而是仅仅以“参考佛学字典”的“特定意思”来解读,不愿意依循佛陀之教诲亲自实证而令自身“一切梵行清净具足”,并且“由于带着(应成派中观的六识论)预设立场去读书,所以经常错解!”。

关于梵文abhisamaya,应该译为“现观”、“正观”、“现等觉”、“实证”,或者“无间等”,有译经者对于全经表述之语感、理解与考量,读者从不同译本用词的不同,可以有不同的体会与理解,本来不是问题。因为语言文字本来就存在其多面向的表述能力,拘泥于文字的名词、动词、词性等等僵化的理解本来就是令人啼笑皆非之事。[ 请参见《正觉学报》创刊号〈附录二〉之3:【如果说一定要用“存有”这样一字不差或者要有(atthi/asti)的名词化,才代表是对“存有”命题的探讨,那么审委对于语言表意的丰富性的认识可能是不足的。例如:用“没脚会走,没嘴会号,不脚压会翻筋斗”(注:这是早期台湾儿童的小谜语“海浪”)写了一篇描写“海浪”的文章,如果有人说这15个字没有一个“海”字,没有一个“浪”字,而且“走、号、翻筋斗”等“只是单纯的动词,并未有任何名词化的形态”,怎么可能说是指“名词”的“海浪”,这是学术界的笑谭。】财团法人正觉教育基金会,2007年12月2日初版首刷,页150。] 因此,大乘有教外别传之禅宗,主张“不立文字、直指人心、见性成佛”[《圆悟佛果禅师语录》卷十二:“所以达磨西来不立文字,直指人心,见性成佛。后来六祖大鉴禅师尚自道:只这不立两字,早是立了也。何况语言机境种种知解,须是一笔句断始得。此一件事直饶三世诸佛出兴,以无量知见方便接引,亦只有限。”《大正藏》册四十七,页769,中7-11。] 就是挣脱文字枷锁,以科学的精神直证法界实相以息诤论。因此学者解析梵文,就其研究能力只能如此研究经典并无过失;但是,错误引用而扩大非学者本意之主张,要由引用者负起全部的文责。张志成与琅琊阁等等退转者为证成自己不能“现观”,岂有他人可能“现观”之道理,所以引用学者梵文之解析,而且限定其语意只能如此,完全抹杀译者选择采用译文的用意。

例如,张志成自说:“现观,梵文是abhisamaya……但是这种智慧直观不是我们一般人(或是正觉同修会)理解的‘现前观察某个东西’。”可是后来又说:“甚至世俗智慧,都可以用‘现观’表达。这个名相根本不是特指某个‘常住法’”。显然张志成不能自觉:既然“世俗智慧,都可以用‘现观’表达”,所以“现观”就是“我们一般人(或是正觉同修会)理解的‘现前观察某个东西’”。换言之,“现观”、“实证”等等语言文字,其实是普遍使用在各个世间学问领域,为了凸显其在佛法中独特的意涵,所以才要有“正观”、“现等觉”等等其他更多不同的译文加以表述。

琅琊阁批评说:“Abhisamaya现观/无间等,是一个网络上很容易搜寻到的佛法名相,在经论里面,‘现观’都是用在与智慧境界相关的语境。萧平实和亲教师们使用佛法名相时,绝少查证梵文原意,惯性地看着中译本的字面意思揣测字义”,意谓正觉教团并不了解“现观、无间等”的真正意涵,以及其现代意义。其实不然,真正不了解者是琅琊阁、张志成与其他人。例如,吕真观在《实证佛教导论》中说:

一、“实证”一词的语源(一)佛经译文出现的“实证”……(二)本国佛教著述使用“实证”……(三)儒家典籍出现的“实证”……“实证”这个词,到底是中国固有,还是因应佛经的翻译而新创,而为范晔等人所沿用,不得而知,但它的频繁使用,很显然是在佛经翻译以后。不管如何,“实证”这个观念,确实是普遍存在于世间智者的心目中,只是以各种不同的名相而叙述之。[吕真观,《实证佛教导论》,橡树林文化(台北),2010,页66-72。]

“实证”一词是我们现代惯用与熟悉的词汇,但是“实证”一词在古代文献里究竟如何表述呢?吕真观以现代“实证”一词直接在佛教古代文献、儒家文献中搜寻,作为“语源”之研究。由此可知,吕真观并不理解现代“实证”一词,其实是对应古代“现观”一词的词汇。但是,吕真观正确理解到“实证”其实是“普遍存在于世间智者的心目中”,因此“现观”一词同样“确实是普遍存在于世间智者的心目中”。吕真观举史家范晔在《后汉书》的〈自序〉中说“言之皆有实证,非为空谈”[吕真观,《实证佛教导论》:【除了佛典之外,儒家典籍也出现“实证”的语词。《后汉书》范晔(398-445)〈自序〉:“言之皆有实证,非为空谈。这一段话,后来被《宋书.范晔本传》采用来形容范晔。范晔为著名的良史。由他著作史书讲求实证来看,他能够成为历史名家,并非偶然。”】橡树林文化(台北),2010,页71。] 作为之后佛教经典采用“实证”一词的文献证据,以此证明“实证”一词也是“世间智者”在世俗法中所频繁使用的方法。

既然“实证”、“现观”所表述的智慧与“世间智者”雷同,那么语义上就无法区隔“二乘的智慧、大乘的智慧”与“世间智者”的智慧有何不同了。因此,张志成主张“现观……这种智慧直观不是我们一般人理解的‘现前观察某个东西’”,不但自语相违,而且明显违背历史事实。

琅琊阁问:“为什么求那跋陀罗将abhisamaya翻译为‘无间等’?”这个问题问得好,但是琅琊阁与张志成对于自提的问题,通篇都没有正确的回答或解释这个问题。求那跋陀罗除翻译《杂阿含经》外,还有翻译《央掘魔罗经》《过去现在因果经》《大法鼓经》《胜鬘师子吼一乘大方便方广经》、《楞伽阿跋多罗宝经》等等重要的经典。不但如此,据闻禅宗初祖菩提达磨亦曾师承于求那跋陀罗。[《楞伽师资记》:“魏朝三藏法师菩提达摩,承求那跋陀罗三藏后。其达摩禅师,志阐大乘,泛海吴越游洛至邺。沙门道育、惠可,奉事五年,方海四行。谓可曰:有楞伽经四卷,仁者依行,自然度脱。”《大正藏》册八十五,页1284,下21-25。] 以求那跋陀罗之经历与译作,后人以“又谨传译,字句虽质而理妙渊博,殆非常情所可庙虑”[《出三藏记集》卷九:“于时有优婆塞何尚之居丹杨尹,为佛法檀越。登集京辇敏德名望,便于郡内请出此经。既会贤本心,又谨传译,字句虽质而理妙渊博,殆非常情所可庙虑。”《大正藏》册五十五,页67,中16-19。] 加以评价,显然求那跋陀罗翻译《杂阿含经》同样是“谨传译、字句质、理妙渊博”。换言之,求那跋陀罗对于梵文“abhisamaya”也可以译作汉文“现观”、“正观”、“如实观”绝对能够理解,但是求那跋陀罗舍弃通常的译法,而采用梵文与汉文单词本义一对一的译法,显然有其独特“谨传译、字句质、理妙渊博”的考量。因为不论梵文或汉文的“现观”、“正观”、“如实观”等等字义皆通于“世间智者”的世俗学问领域,无法传译出“出世间智者”的出世间智慧,甚至大乘菩萨世出世间的智慧。因此,采用梵文与汉文单词本义一对一“字句质”的译法,更能提醒读者此中有“理妙渊博,殆非常情所可庙虑”之处。

在《杂阿含经》中有许多处“无间等”的译文,但是“正无间等”则仅有五处[ 五处“正无间等”如下:

1、《杂阿含经》卷一第二三经:“罗睺罗!比丘若如是于此识身及外境界一切相,无有我、我所见、我慢使系著者,比丘是名断爱欲,转去诸结,正无间等,究竟苦边。”《大正藏》册二,页5,上29-中3。

2、《杂阿含经》卷一第二四经:“罗睺罗!比丘如是识身及外境界一切相,无有我、我所见、我慢使系著者,超越疑心,远离诸相,寂静解脱,是名比丘断除爱欲,转去诸结,正无间等,究竟苦边。”《大正藏》册二,页5,中21-24。

3、《杂阿含经》卷八第一九八经:“罗睺罗!作如是知、如是见我此识身及外一切相,令我、我所、我慢使系著不生。罗睺罗!如是我、我所、我慢使系著不生者,罗睺罗!是名断爱浊见,正无间等,究竟苦边。”《大正藏》册二,页50,下15-19。

4、《杂阿含经》卷十三第三○五经:“若法应知、应了者,悉知、悉了。若法应知、应断者,悉知、悉断。若法应知、应作证者,悉皆作证。若法应知、应修习者,悉已修习。何等法应知、应了,悉知、悉了?所谓名色。何等法应知、应断?所谓无明及有爱。何等法应知、应证?所谓明、解脱。何等法应知、应修?所谓正观。若比丘于此法应知、应了,悉知、悉了。若法应知、应断者,悉知、悉断。若法应知、应作证者,悉知、悉证。若法应知、应修者,悉知、悉修。是名比丘断爱结缚,正无间等,究竟苦边。诸比丘!是名六分别六入处经。”《大正藏》册二,页87,下5-16。

5、《杂阿含经》卷三十一第八九一经:“佛告比丘:‘具足见真谛,正见具足。世尊弟子见真谛果,正无间等,彼于尔时已断、已知,断其根本,如截多罗树头,更不复生,所断诸苦甚多无量,如大湖水,所余之苦如毛端渧水。’”《大正藏》册二,页224,中16-20。],由于《杂阿含经》的梵文本已不复存在,我们无法从梵文本中重新检视。但是从求那跋陀罗“谨传译”的风格来看,显然“无间等”与“正无间等”在梵文本中必然已有不同,而且赋有独特难以言传的意涵。因此求那跋陀罗必须舍弃将梵文abhisamaya翻译为“现观”、“正观”或“如实观”,要将梵文本中原有“无间等”与“正无间等”的不同,以“字句质”的方式保留其差异。因为如果“无间等”的本义可以译作“现观”、“正观”或“如实观”,那么再加上一个“正”(梵文sam-)字,极易产生冗赘、错译的感觉或误解。因此以单词本义一对一的译法,最能保留“无间等”与“正无间等”的不同,而达成“谨传译”而“理妙渊博,殆非常情所可庙虑”之目的。

在“正无间等”的五处译文中,其中三处都是本文上面所举《杂阿含经》第二三经有关罗睺罗请问,佛陀皆以六见处解答的相关经文。所以完整的六见处,才能称为“正无间等”,不再赘述。其余二处,一处是第三○五经:“若比丘于此法应知、应了,悉知、悉了。若法应知、应断者,悉知、悉断。若法应知、应作证者,悉知、悉证。若法应知、应修者,悉知、悉修,是名比丘断爱结缚,正无间等,究竟苦边。”[《杂阿含经》卷十三第三○五经,《大正藏》册二,页87,下11-15。] 此经强调对于法界“应知、应了,悉知、悉了”表示其范围应该到达所可到达的极限而无遗漏,那么此第三○五经虽然名为“六分别六入处经”,似乎只探讨眼耳鼻舌身意六种知觉与入处,但其实却要“悉知、悉了”穷究六种分别的所有内容与根源。因此,“六分别六入处”之所以能够有六种“分别”的功能,能够作为“入处”的功能,不是因为名色五阴本身能够具有这些功能,而是因为有第八识如来藏在不可见处支持其功能。只有能够“现观”第六见处所说的真我作为根源,才能够称为对法界“六分别六入处”的“悉知、悉了”,也才能够称为没有任何遗漏的“正无间等”。由于能够于六见处“悉知、悉了”,才能够有其后的“悉知、悉断”、“悉知、悉证”、“悉知、悉修”,因此所有的“悉了、悉断、悉证、悉修”都要以完整的六种“见处”作为“悉知”的前提。因此,此经中“正无间等”亦指涉六见处。

另一处是第八九一经:“具足见真谛,正见具足,世尊弟子见真谛果,正无间等。彼于尔时已断、已知,断其根本,如截多罗树头,更不复生,所断诸苦甚多无量,如大湖水,所余之苦如毛端渧水。”[《杂阿含经》卷三十一第八九一经,《大正藏》册二,页224,中17-20。] 此经强调“具足见真谛,正见具足”,实证苦集灭道四圣谛即是“见真谛”,亦可称为“正见具足”,但是若要“具足见真谛”仍然指涉第六种“见处”的现观,因为“四圣谛广摄”[《中阿含经》卷七〈舍梨子相应品 分别圣谛经 第十一〉:“尔时,世尊告诸比丘:‘此是正行说法,谓四圣谛广摄、广观、分别、发露、开仰、施设、显示、趣向。过去诸如来、无所著、等正觉,彼亦有此正行说法,谓四圣谛广摄、广观、分别、发露、开仰、施设、显示、趣向。未来诸如来、无所著、等正觉,彼亦有此正行说法,谓四圣谛广摄、广观、分别、发露、开仰、施设、显示、趣向。我今现如来、无所著、等正觉,亦有此正行说法,谓四圣谛广摄、广观、分别、发露、开仰、施设、显示、趣向。’”《大正藏》册一,页467,中2-10。],不再只是断除苦的现行,还要更进一步现观诸苦集起的根源。所以“四圣谛广摄”便要探讨“真谛不虚,不离于如,亦非颠倒,真谛审实”[《中阿含经》卷七〈舍梨子相应品 分别圣谛经 第十一〉:“诸贤!过去时是苦圣谛,未来、现在时是苦圣谛,真谛不虚,不离于如,亦非颠倒,真谛审实,合如是谛,圣所有,圣所知,圣所见,圣所了,圣所得,圣所等正觉,是故说苦圣谛。”《大正藏》册一,页468,中23-27。]。“真谛不虚,不离于如”,说明生苦、老苦与五盛阴苦等等诸苦,乃至诸苦的集起、灭尽与修道,都不能离开如如不变的法性。“亦非颠倒,真谛审实”说明四圣谛不能离开如如不变的法性,并非苦、集、灭、道本身有与生灭相颠倒的法性,而是仔细验证其根源于真实而如如不动之法,即是第六种“见处”的现观。因此,“四圣谛广摄”不能离开于真实与如如之法“如”,才能称为“见真谛果,正无间等”。

不但如此,小乘法中最钝根之初果人七次人天往返亦能究竟解脱生死之苦,如此小乘四双八辈所断分段生死诸苦的现行,不能称为“已断、已知,断其根本,如截多罗树头,更不复生”,除非小乘四双八辈皆入无余涅槃,不让习气与随眠再度引生烦恼的现行。所以,唯有将分段生死的烦恼习气与随眠也灭尽,同时灭尽变易生死之苦,才能称为“已断、已知,断其根本,如截多罗树头,更不复生”。同样的,小乘最多七次人天往返可灭之苦,相对于大乘必须历经三大无量数劫勤苦修行而言,小乘不能称为“所断诸苦甚多无量”,而是只有大乘才能譬喻为“所断诸苦甚多无量,如大湖水,所余之苦如毛端渧水”。因此,《杂阿含经》第八九一经虽然亦通于小乘解脱道,但详思经文可知其主要系描述大乘菩萨留惑润生,以微苦之所依广行菩萨道,灭尽分段生死与变易生死之众苦。所以,此经之“正无间等”也是指涉大乘菩萨第六种“见处”的现观后,留惑润生广行菩萨道。由此可知,“正无间等”与“无间等”,其实有其表述大乘智慧与小乘智慧的不同。

《阿含经》之三乘见道原理与次第(连载5)

同样的,如果按照张志成与琅琊阁所坚持“‘无间等’就是‘现观’,这个名词不是指第八识,与‘常住法’没有任何关系”,那么求那跋陀罗将abhisamaya翻译为“无间等”而不译为“现观”,则《杂阿含经》中“理妙渊博,殆非常情所可庙虑”之意涵,则无法显发。例如,《杂阿含经》卷十第二五九经:

时,摩诃拘絺罗问舍利弗言:“若比丘未得无间等法,欲求无间等法,云何方便求?思惟何等法?”

舍利弗言:“若比丘未得无间等法,欲求无间等法,精勤思惟:五受阴为病、为痈、为刺、为杀、无常、苦、空、非我。所以者何?是所应处故。若比丘于此五受阴精勤思惟,得须陀洹果证。”[《大正藏》册二,页65,中11-17。]

上述经文,如果依照张志成与琅琊阁所坚持“无间等”就是“现观”而无其他意涵,那么“未得无间等法,欲求无间等法”,就等于是“未得现观法,欲求现观法”。可是“现观”或是“现观法”本来就是通于世间智者,不必通过修行亦不必研求自然可得,何必以出家勤苦之行而求得世俗已得之法?摩诃拘絺罗又何必向舍利弗请问而成为一部重要的经典?因此,“无间等法”不能等同于“无间等”,“无间等法”更不能等同于“现观”或是“现观法”。如果阅读研究《杂阿含经》无法解读“无间等法”与“无间等”的差异,便强行将“无间等法”等同于“无间等”,那么如此简化“无间等法”等同于“无间等”,只是同于释印顺等文字研究者之常情,不但不符合求那跋陀罗“谨传译、字句质”的文格,更不符合《杂阿含经》“理妙渊博,殆非常情所可庙虑”之圣意。

经文中摩诃拘絺罗请问舍利弗:“如果比丘尚未证得无间等法,而想要求证无间等法,有什么方便法来求得?应该如何来思惟?”舍利弗回答:“如果比丘尚未证得无间等法,而想要求证无间等法,应该精勤思惟五受阴是病、是痈、是刺、是杀、无常、苦、空、非我。”其中“病、痈、刺、杀、无常、苦、空”等七项都是直接对五受阴性质的描述,值得特别注意的是最后一项“非我”的思惟,则隐喻六见处的重要关键。因为五受阴“非我”,表明五受阴与“我”截然不同,对于五受阴是“病、痈”等七项观察都是最后求得“我”的方便法。因此,五受阴“非我”之“我”,正是比丘尚未证得而想要求证的“无间等法”。

舍利弗继续回答:“为什么是这样呢?因为正确观察五受阴的种种病、痈、非我等等是相应求得‘无间等法’的处所。如果比丘能够在五受阴作这样的精勤思惟,就能够获得须陀洹果证。”换言之,小乘法的初果须陀洹乃至四果阿罗汉,同样要以相同的六见处思惟方式,才能完成小乘果位的实证。但是小乘所有果位的实证后,虽然对于五受阴“非我”之“我”仍然尚未证得,具足信受其有之后却是有大大的助益。因此,摩诃拘絺罗既然请问舍利弗求得“无间等法”的方便法,于是舍利弗便以小乘四果的实证加以正确回答。本书在前面以五阴与诸界之心理解剖介绍小乘法,即是显示小乘见道之心理解剖,实为大乘见道前之方便法,详细的内容请参见本书第三章〈六见处之方便禅思与真实禅〉。

关于上述《杂阿含经》第二五九经,张志成与琅琊阁引用学术界学者研究:“无间等法:此处的“法”解读为指“(无间等)这件事”“[ 琅琊阁,〈《我的菩提路》(五之十七):张志成—正觉的“现观第八识”是“国王的新衣”?(上篇)〉:【庄春江:无间等法:此处的“法”解读为指“(无间等)这件事”,参看“法”、“无间等”,南传《四部》经文中无此句之用法,均只作“无间等”。】https://langyage.org/2021/4406

(参见学者庄春江编著之网络辞典,

https://www2.buddhistdoor.net/dictionary/details/无间等法)],因此主张“无间等法”就只是“无间等”,而且声闻见道证须陀洹果,就是证得“无间等法”:

第二、二乘人的智慧是声闻四果,所以声闻比丘当然也可以“求无间等法”:……上面经文的大意是说“如果比丘欲得四圣谛的现观(无间等法)证初果,应该精勤思惟五蕴苦、空、无常、无我”,这里的“无间等法”是指声闻见道—谛现观,声闻得此“谛现观”后能证须陀洹果。[ 琅琊阁,〈《我的菩提路》(五之十七):张志成—正觉的“现观第八识”是“国王的新衣”?(上篇)〉https://langyage.org/2021/4406]

小乘声闻见道初果须陀洹乃至四果阿罗汉确实亦可称为证得“无间等”,但是却不可以称为证得“无间等法”,因为在《杂阿含经》第二五九经的经文“云何方便求?思惟何等法?”就是在说明“无间等法”不等于“无间等”。不但如此,该经亦最后总结证明此意,《杂阿含经》卷十第二五九经:

摩诃拘絺罗又问舍利弗:“得阿罗汉果证已,复思惟何等法?”

舍利弗言:“摩诃拘絺罗!阿罗汉亦复思惟:此五受阴法为病、为痈、为刺、为杀、无常、苦、空、非我。所以者何?为得未得故、证未证故、见法乐住故。”[《大正藏》册二,页65,下5-10。]

上述经文描述,摩诃拘絺罗与舍利弗问答“求无间等法者,应该如何方便求?思惟何等法?”,故从初果须陀洹乃至四果阿罗汉果位的获得,都是对五受阴是“病、痈……非我”的观察与思惟所获得的果证。最后摩诃拘絺罗又追问舍利弗:“已经证得阿罗汉果之后,还要思惟什么法呢?”舍利弗回答说:“阿罗汉还是要继续思惟:这些五受阴法为病、为痈、为刺、为杀、无常、苦、空、非我。为什么呢?为了将来能够得到尚未得到的果位的缘故、证得尚未证得的法的缘故、见到‘法’而乐于安住的缘故。”从经文最后的问答,说明纵使证得四果阿罗汉确实是证得“无间等”,但是其“无间等”的内容仍然局限在五受阴“病、痈……非我”的观察与思惟而已,对于五受阴“非我”之“我”,仍然尚未证得,因此五受阴“非我”之“我”,也就是六见处的第六见处所说的真我第八识如来藏,正是比丘尚未证得而想要求证的“无间等法”。纵使是已经证得声闻的极果阿罗汉,也还要继续观察与思惟五受阴“病、痈……非我”,才有可能于将来“得未得故、证未证故、见法乐住故”。显然观察与思惟五受阴而证得声闻果位的“无间等”,并未真的“见法乐住”;那么所谓“见法乐住”之“法”,才是真正的“无间等法”。而且五受阴既然是“病、痈、刺、杀、无常、苦”,怎么可能会是“乐住”之法呢?要能够“见法乐住”,此“法”的法性必然要与生灭的五受阴相反,当然就是第六见处的不生灭法第八识如来藏始得。如果“无间等法”就只是“无间等”,而且证得须陀洹果就已经证得“无间等法”,那么摩诃拘絺罗就不必再度请问舍利弗“证得须陀洹果后还要思惟什么?”可是经文中摩诃拘絺罗与舍利弗的问答,从初果须陀洹乃至四果阿罗汉之后,还要继续思惟五受阴“病、痈……非我”,说明证得初果须陀洹乃至四果阿罗汉之后,都只是证得“无间等”,还要继续“求无间等法”。由此可见《杂阿含经》第二五九经就是在说明“无间等法”与“无间等”二者的意涵有重大的区别。

从《杂阿含经》第二五九经的经文问答可知,修学佛法最重要的是正确的思惟,而不是梵文文字的研究。因为经典的意涵十分清楚的表明,声闻初果至四果都还要继续思惟五受阴“病、痈……非我”,以“求无间等法”。张志成与琅琊阁说“二乘人的智慧是声闻四果,所以声闻比丘当然也可以‘求无间等法’”,如果从二乘人回小向大后,那么二乘人当然可以转为大乘菩萨而求大乘见道所应证的常住法“无间等法”,在此前提下此言可以称为正确。但是张志成与琅琊阁说“‘无间等法’是指声闻见道”、“四圣谛的现观(无间等法)”,主张证得声闻果位就是证得“无间等法”,那么就不应该说“声闻比丘当然也可以‘求无间等法’”,因为既然“现观四圣谛”就是证得“无间等法”,那么何必在初果后再“求无间等法”?或者在二果、三果后再“求无间等法”?

同样的,如果犹如张志成与琅琊阁所说“这里的‘无间等法’是指声闻见道”,那么《杂阿含经》第二五九经的经文应该在“得须陀洹果证”后,摩诃拘絺罗与舍利弗二位大士就应该终止问答结束经文,因为声闻比丘所“求无间等法”已经得到、已经证得,不应再论其余。然而,二大士却继续在“得须陀洹果证”后,讨论二果、三果、四果等声闻圣果全部证得后,还要继续思惟五受阴“病、痈……非我”,显然声闻圣果全部证得后,仍然不能得“无间等法”,仍然要继续“求无间等法”,显然此经的“无间等法”,就是大乘见道菩萨才能证得的常住法“无间等法”,而非二乘人之所能证得的缘故。

摩诃拘絺罗之所以向舍利弗请问“求无间等法”,系由于舍利弗是回小向大实证三乘菩提之大乘菩萨,因此舍利弗同时证得大乘见道之“金刚三昧”与小乘见道之“空三昧”[《增壹阿含经》卷四十五〈不善品 第四十八入前品中〉:“舍利弗比丘多游二处:空三昧、金刚三昧。是故,诸比丘!当求方便,行金刚三昧。如是,比丘!当作是学。”《大正藏》册二,页793,下5-8。关于“金刚三昧”与“空三昧”之内容,请参见本书第四章〈空三昧、金刚三昧与灭谛〉。],所以摩诃拘絺罗向舍利弗请问如何求得“无间等法”,亦即是“金刚三昧”之现观。如果“无间等”与“无间等法”没有差别,“无间等”与“正无间等”亦无差异,那么大乘见道之“金刚三昧”与小乘见道之“空三昧”也就无法区别而同一了。由此可知,张志成与琅琊阁的提问,根本不是梵文文字本身研究或翻译的问题,而是中文理解与整体佛法思惟的问题,因为不愿正信求那跋陀罗“谨传译、字句质”的文格,也无力正确思惟《杂阿含经》第二五九经清晰明白的语意,只是因为无法正视自己不能现观“无间等法”的根本原因,成为佛陀所说的“不知舂炊,噉文字谷”[《入楞伽经》卷六〈法身品 第七〉:“大慧!善男子善女人不得执著文字音声,以一切法无文字故。大慧!譬如有人为示人物,以指指示,而彼愚人即执著指,不取因指所示之物;大慧!愚痴凡夫亦复如是,闻声执著名字指故,乃至没命,终不能舍文字之指、取第一义。大慧!譬如谷粟,名凡夫食,不舂不炊*不可得食。若其有人未作食者名为颠狂,要须次第乃至炊*熟方得成食。大慧!不生不灭亦复如是,不修巧智方便行者,不得具足庄严法身。大慧!执著名字,言得义者,如彼痴人不知舂炊*,噉文字谷,不得义食。以是义故,当学于义,莫著文字。大慧!所言义者名为涅槃;言名字者分别相缚,生世间解。大慧!义者从于多闻人得;大慧!言多闻者谓义巧方便,非声巧方便。”《大正藏》册十六,页551,下21-页552,上7。*“炊”,《大正藏》作“吹”,今依校勘条改为“炊”。] 的愚痴人。

有一部和《杂阿含经》第二五九经类似而可以相对比,《增壹阿含经》卷二十六〈等见品 第三十四〉第一经:

闻如是:一时,尊者舍利弗在舍卫城只树给孤独园,与大比丘众五百人俱。尔时,众多比丘到舍利弗所,共相问讯,在一面坐。尔时,众多比丘白舍利弗言:“戒成就比丘当思惟何等法?”

舍利弗报言:“戒成就比丘当思惟五盛阴无常、为苦、为恼、为多痛畏;亦当思惟苦、空、无我。云何为五?所谓色阴、痛阴、想阴、行阴、识阴。尔时,戒成就比丘思惟此五盛阴,便成须陀洹道。”

比丘白舍利弗言:“须陀洹比丘当思惟何等法?”

舍利弗报言:“须陀洹比丘亦当思惟此五盛阴为苦、为恼、为多痛畏;亦当思惟苦、空、无我。诸贤当知。若须陀洹*比丘思惟此五盛阴时,便成斯陀含果。”

诸比丘问曰:“斯陀含比丘当思惟何等法?”

舍利弗报言:“斯陀含比丘亦当思惟此五盛阴为苦、为恼、为多痛畏,亦当思惟苦、空、无我。尔时,斯陀含比丘当思惟此五盛阴时,便成阿那含果。”

诸比丘问曰:“阿那含比丘当思惟何等法?”

舍利弗报言:“阿那含比丘亦当思惟此五盛阴为苦、为恼、为多痛畏;亦当思惟此五盛阴时,便成阿罗汉。”

诸比丘问曰:“阿罗汉比丘当思惟何等法?”

舍利弗报言:“汝等所问何其过乎?罗汉比丘所作以过,更不造行,有漏心得解脱,不向五趣生死之海,更不受有、有所造作。是故,诸贤!持戒比丘、须陀洹*、斯陀含、阿那含,当思惟此五盛阴。如是,诸比丘!当作是学。”尔时,诸比丘闻舍利弗所说,欢喜奉行。[《大正藏》册二,页689,下13-页690,上12。*“洹”,《大正藏》作“恒”,今依前后文修正为“洹”。]

在上述《增壹阿含经》这一部经典中,有五百比丘问舍利弗:“持戒无犯成就的比丘要进一步获得解脱果的实证应该思惟什么样的法呢?”显然这样的问法和前面《杂阿含经》第二五九经一样,都是问“当思惟何等法?”,但有一个差别就是《杂阿含经》第二五九经中摩诃拘絺罗有“未得无间等法,欲求无间等法,云何方便求?”的请问。舍利弗对于这二种请问都用对五受阴(即五盛阴)的思惟加以回答,但略有不同。《增壹阿含经》这一部经典中舍利弗回答对五受阴思惟“为苦、为恼、为多痛畏,亦当思惟苦、空、无我”,都是针对五受阴本身思惟“苦、恼、多痛畏,苦、空、无我”,特别是最后的“无我”意义在于五受阴的变异不能随意识自我作主而变异。在第二五九经回答对五受阴思惟“为病、为痈、为刺、为杀、无常、苦、空、非我”,其中“病、痈、刺、杀、无常、苦、空”都和《增壹阿含经》这一部经的“苦、恼、多痛畏,苦、空、无我”意义相类似,都是针对五受阴生灭的法性而观察,但五受阴“非我”,表明五受阴与“我”截然不同。

在《增壹阿含经》这一部经中说,针对五受阴本身思惟“苦、恼、多痛畏,苦、空、无我”,便能获得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果,乃至阿罗汉果。接着五百比丘继续请问舍利弗:“阿罗汉比丘应该思惟什么样的法呢?”舍利弗回答:“你们的所问不就太超过义理了吗?阿罗汉比丘所作的已经超越过所应该作的,不再继续造作诸行,有漏的各种心行已经获得解脱,不再趣向五种业道的生死大海,不再承受未来世三界有的系缚,不再有生死诸业的造作。所以,诸位大德,只有持戒比丘、须陀洹、斯陀含、阿那含,应当思惟这样的五受阴。”

从舍利弗面对同样请问“当思惟何等法?”,却有不同的回答,显示《增壹阿含经》这一部经所问的是二乘解脱生死的义理,因为阿罗汉已是解脱道的极果,已能一切时安住空、无相、无愿三解脱门[ 空、无相、无愿三解脱门,亦名三三昧,亦名圣法印。如《长阿含经》卷八:“复有三法,谓三三昧:空三昧、无愿三昧、无相三昧。”(《大正藏》册一,页50,中1-2)有关三解脱门之解说,详见:蔡礼政,〈《阿含经》之圣法印略探—兼略论不生不灭法史观〉,《正觉学报》第二期,正觉教育基金会(台北),2008,页9-11。] 心无愿求,于诸行不再造作。但《杂阿含经》第二五九经所问的是“未得无间等法,欲求无间等法”,而且纵然已阶阿罗汉者仍然要离开“无愿三昧”重新起心“方便求”,说明此阿罗汉必是回小向大成为大乘菩萨比丘。那么对于回小向大的阿罗汉而言,所谓“未得、欲求、方便求”的“无间等法”,必然是所有不回心的二乘人所不能证得,只有大乘实义菩萨才能证得的“无间等法”第八识如来藏。然而,当大乘实义菩萨证得“无间等法”第八识如来藏后,便发现原来空、无相、无愿三解脱门之建立,其实就是转依“无间等法”如来藏的“空、无相、无愿”,此时大乘实义菩萨的三解脱门功德便远胜于二乘的三解脱门。[ 大乘实义菩萨所亲证的三解脱门与大乘的一实相印的关系,请参阅《正觉学报》第二期〈《阿含经》之圣法印略探—兼略论不生不灭法史观〉。] 因此,对比《增壹阿含经》这一部经与《杂阿含经》第二五九经的内容,可知阿罗汉所“未得、欲求、方便求”之“无间等法”必然就是第八识如来藏。

除此之外,求那跋陀罗将abhisamaya翻译为“无间等”而不译为“现观”,有其必须保留梵文单字直译之考量,因为那是三乘见道者内心所共同体验之感触,而非世俗文字研究者,或凭空猜测三乘菩提见道内容者之凡情所能妙会。“无间等”字义确实是指“智慧与其‘现’前的对境没有间隔(无间)、如实(平等、相等)而‘观’见的境界”,所以小乘初果见道观见有情有五阴之心理结构,或诸界之心理结构,如此结构永恒不变;小乘初果见道者内心随时感受意识之虚妄,所以即使意识自我灭尽,如此五阴与诸界之结构仍然存在于世间而如在眼前。因此生命的结构是“现”前可见没有间隔(无间),是可以由所有三乘见道者如实(平等、相等)而“观”见的境界。如此小乘见道者心中所领会的“无间等”,于入无余涅槃前皆不中断此领纳,所以亦称为“无间等”。

然而,小乘的“无间等”领纳,并非是“正无间等”,因为小乘人自知自己领纳“无间等”之意识,夜夜皆断,非久住之法,而自我意识断灭时,五阴与诸界之结构仍然永恒存在于世间,因此小乘之“无间等”只在意识领纳时存在,并非真正的无间隔。夜夜断灭而暂存之意识,相对于永恒不变的五阴与诸界之结构而言,二者亦无平等可言,故非“正无间等”。“正无间等”系属大乘见道者之意识所领纳。此时大乘见道者不但领纳五阴与诸界之结构永恒存在,更进一步“现观”七识心只是如来藏所出生一切法之部分,全都归于第八识如来藏,故亦不生不灭永恒存在。由于大乘菩萨永不入无余涅槃,因此意识领纳的“无间等”与“现”前第八识没有间隔(无间),因为犹如镜中影像与镜体无有间隔;如实(平等、相等),因为镜中影像与镜体同时同处而和合似一;镜中影像与镜体无有间隔、非一非异,故智者能“观”见镜中影像与镜体一体而且镜体第八识永恒存在,故称为“正无间等”,而与小乘“无间等”迥然不同。因此,“无间等”这个名词不一定是指第八识,但是不能说与“常住法”没有任何关系。

综上所论,张志成与琅琊阁对于“无间等”、“现观”、“abhisamaya”、“正无间等”、“无间等法”、三乘见道之差别等等相互混淆、错解、猜测与想像,其中过失难以尽述。因此,所有有志实证三乘菩提者应该慎于思惟,如实修行令“一切梵行清净具足”,也就是前五度必须具足实修,才有资格修学第六度般若,然后才能实证“正无间等”的实相境界。没有如实修行令“一切梵行清净具足”,对于第六见处堕于想像、猜测者,不能具备平等的信心与智慧,必然在知见上仍然堕于二乘乃至外道邪见。例如释昭慧在所著《如是我思》中主张,涅槃为“无限”以对比“有限”的身心之我:

但那身心之我,只是修持过程的工具,而不是修持结果的目标;所以涅槃决不能称之为“我”。求寂行人可以一下手就是拂拭那代表小我的黑点的浓度,以至于黑点消失─这是声闻作略。悲心殷重者也可以从扩充着手,但在扩充的同时必定也要淡化小我的黑点的浓度;在黑点消失的那一刻,才可真正称此扩充为“无限”。但此时“小我”已然消泯,何来“大我”可得?这是菩萨作略。[ 释昭慧,《如是我思》(新版),东初出版社(台北市),1989/9初版,页58-59。]

首先,上文中释昭慧将众生身心之我作为“小我的黑点”,并且主张声闻是“一下手就是拂拭那代表小我的黑点的浓度,以至于黑点消失”,而菩萨是“从扩充着手……在黑点消失的那一刻……‘小我’已然消泯”。释昭慧如此将声闻与菩萨都视为同样自我“消泯”灭尽身心,那么菩萨如何六度万行三大阿僧只劫而最终成佛呢?因此,释昭慧错以为声闻作略与菩萨作略完全相同,错以为声闻与菩萨最后的身心同样“黑点消失”而寂灭。但其实菩萨并不“消泯”身心,反而要广修福慧以获得三十二大人相,最后获得清净圆满的佛身。

释昭慧认为将身心之我以“小我的黑点”而可“消泯”,故为“有限”;“‘小我’已然消泯”,即是涅槃,却“可真正称此扩充为‘无限’”。像这样将身心之我视为“有限”,将涅槃视为不可知的“无限”,即是小乘乃至外道邪见观一切法不平等,涅槃与五阴身心亦不平等,缺乏大乘六见处平等的信心与知见。于是五阴身心与涅槃,在小乘人便形成堕于对立而不平等的二边。所以对小乘人而言,五阴身心可现前观察,而涅槃本际阿赖耶识则是其不可现前观察实证之法。

因此小乘人回小向大成为大乘菩萨时,首先就必须发起大心相信佛陀可以实证甚深微妙大光明法,那么大乘菩萨最后的极果既然就是佛陀而不只是阿罗汉,因此自己必然亦可实证甚深微妙大光明法而迈向成佛之道。于是大乘菩萨必须生起诸法平等的信心与智慧:甚深微妙大光明法就与其他生灭法一般可以实证,只是现前尚缺福德因缘而不能实证而已。菩萨生起如此的信心与智慧后进行六见处的观行,方能称为“平等慧如实正观”。

前举释昭慧既然能够以“黑点”代表“身心之我”,却强烈主张“所以涅槃决不能称之为‘我’”,即是小乘人对于名相、文字、音声的执著性,即是“我见、我所见、我慢、我使”的执著。因为“我、涅槃”只是佛陀借用音声、文字所施设的世间名相,用来解说解脱的实质而已,如此世间名相只是无量无边的“外境界一切相”之一。“涅槃、我”在某种情况下同表众生不变的本体,故“涅槃、我”于此意义下相通而等同。舍弃能令众生理解本体之义,而强烈主张“所以涅槃决不能称之为‘我’”,就是于“外境界一切相”有“我、我所见、我慢使系著”的显现。

平等慧如实正观能够除去我见、我所见、我慢、我使的系缚,就在对于第八识与诸法要有平等平等的“平等慧”建立。例如《唯识三十论颂》第二十七颂“现前立少物,谓是唯识性”[《唯识三十论颂》:“现前立少物,谓是唯识性,以有所得故,非实住唯识。”《大正藏》册三十一,页61,中10-11。],即是在大乘见道前必须进行暖、顶、忍、世第一的四加行,对能取与所取等二取伏除[《成唯识论》卷九:“现前立少物,谓是唯识性,以有所得故,非实住唯识。论曰:菩萨先于初无数劫善备福德智慧资粮,顺解脱分既圆满已,为入见道住唯识性,复修加行伏除二取。谓煖、顶、忍、世第一法,此四总名顺决择分。”《大正藏》册三十一,页49,上23-28。],所必须建立的观行前提。所谓“现前立少物”就是在修行者的五阴身心之上,预立有具体可观察之“物”与五阴身心同时同处,有别于自身生灭的身心二法,作为“唯识性”的本体。显然此时修行者要将此具“唯识性”的“物”,与五阴身心平等看待,同样隐喻六见处,以进行伏除二取的观行。于此《唯识三十论颂》将阿赖耶识以“少物(似有一物)”称呼,就是显示大乘行者在见道前,必须先建立第八阿赖耶识与五阴平等的“平等慧”,才能依四加行除去我见、我所见、我慢、我使的系缚。

相反的,若不能接受此项“平等慧”,便会堕入我见、我所见、我慢、我使的系缚,马鸣菩萨在《大乘起信论》称之为“执名等相,谓依执著,分别名等诸安立相”[《大乘起信论》卷上:“复生六种相:一、智相,谓缘境界,生爱、非爱心。二、相续相,谓依于智,苦乐觉念相应不断。三、执著相,谓依苦乐觉念相续而生执著。四、执名等相,谓依执著,分别名等诸安立相。五、起业相,谓依执名等,起于种种诸差别业。六、业系苦相,谓依业受苦,不得自在。”《大正藏》册三十二,页585,下8-13。]。例如前举释昭慧强烈主张“涅槃决不能称之为‘我’”,即是对于“涅槃、我”等名相的执著相,即不能探得“涅槃即是第八识真我”的正理。此外释昭慧又主张:“在扩充的同时必定也要淡化小我的黑点的浓度”。释昭慧错以为小乘既是“小我”,大乘应是“大我”,所以悲心殷重的菩萨系“从扩充着手”。其实不然,不论小乘或是大乘都应是“无我”,小乘的“无我”必将灭尽五阴身心入无余涅槃而舍弃成佛之道,但大乘虽是“无我”,却是不灭尽“身心之我”而迈向成佛之道。释昭慧错以为大乘实证“无我”同于小乘,就以为必须“黑点消失”,也是《大乘起信论》三细六粗烦恼中“执名等相”的执著与烦恼。因此释昭慧认为要“扩充小黑点”,就是增加我见、我所见、我慢、我使的系缚。其实大乘菩萨“淡化小我的黑点的浓度”并没有扩充自我的必要,也没有必要令“黑点消失”,不受安立名相的系缚,也没有名相的执著,才有可能具有平等慧如实正观,成就清净的依他起性而利乐有情永无穷尽。所以想要将“身心之我……从扩充着手”,又想像“此扩充为‘无限’”,都是增加我见、我所见、我慢、我使的系缚。

平等慧如实正观是从小乘迈向大乘,所必备的智慧与观行能力。小乘人与一般凡夫众生站在相同的立场来观察法界,也就是站在身心之我的蕴处界来观察法界实相,于是甚深微妙大光明法如来藏就是隐秘不现的涅槃。小乘认为只有灭尽蕴处界身心之我,才能入无余涅槃;但是大乘见道的菩萨则不然,大乘见道时实证甚深微妙大光明法如来藏时,便获得“根本无分别智”,即以第八识如来藏作为主体,发现甚深微妙大光明法如来藏才是法界真实不虚的唯一“实体”且不生不灭,于是在对比如来藏真实存在的现观下,五阴中的色阴犹如“聚沫”,受阴犹如“水上泡”,想阴犹如“春时焰”,行阴犹如“芭蕉”,识阴犹如“幻化”[《杂阿含经》卷十第二六五经:“观色如聚沫,受如水上泡,想如春时焰,诸行如芭蕉,诸识法如幻。”《大正藏》册二,页69,上18-20。],都是生灭之法。所以大乘见道菩萨便以站在如来藏的立场来观察一切法,发现蕴处界一切法都是附属于如来藏才能存在,于是一切诸法在附属于如来藏的事实真相下便成为不生不灭,形成般若诸经中一切诸法亦不生不灭的说法内容[《大般若波罗蜜多经》卷二百九十六〈初分说般若相品 第三十七之五〉:“善现!如是般若波罗蜜多于一切法不向不背、不引不宾、不取不舍、不生不灭、不染不净、不常不断、不一不异、不来不去、不入不出、不增不减。”《大正藏》册六,页505,中22-25。]。

从小乘隐秘不现的无余涅槃,到大乘见道实证本来自性清净涅槃如在眼前,平等慧如实正观的六见处就是从小乘迈向大乘所必备的前提与智慧。因此大乘见道时以下品妙观察智现量观察第八识如来藏后,同时发起一切有情悉皆平等的下品平等性智,就是以五阴诸法与如来藏可以平等观察的“平等慧”作为基础。如果想从小乘回小向大,却不具备五阴诸法与如来藏可以平等观察的“平等慧”,而是否定或怀疑第八识如来藏的真实存在,则不可能获得大乘见道的智慧。因此,若不具备六见处的“平等慧”,则不能实证第八识如来藏而获得下品妙观察智,亦不能得大乘见道所应得的下品平等性智。

以平等慧如实正观获得大乘见道的下品平等性智时,必然能够远离“执名等相”的邪见与烦恼,成就“不生不灭、不断不常、不一不异、不来不去”[《中论》卷一〈观因缘品 第一〉:“不生亦不灭,不常亦不断,不一亦不异,不来亦不出;能说是因缘,善灭诸戏论。我稽首礼佛,诸说中第一。”《大正藏》册三十,页1,中14-17。] 等“八不中道”的般若中道观行智慧。中道观行简称“中观”,系以证得远离二边的中道心如来藏而进行诸法的观察与修行。因为五阴诸法或生或灭而不离生与灭之二边,然而第八识如来藏不生不灭成就中道实相之性,所以远离意识所执取现象界所有对立的二边。人类短暂的意识一向只见对立的现象界,因此产生错误的认知,例如以对立的生灭、阴阳、来去等等一切法来理解法界,无法确实理解法界实相的中道性本身是没有对立性的。

成就“八不中道”观行的智慧,就现代的意义而言,就是不堕入“二律背反”(Antinomy)的矛盾之中。例如“有限、无限”就是二律背反的典型概念。二律背反中“有限、无限”应该是对立而不相容的,而且“无限”应该很明显的大于“有限”,超过“有限”才对。但其实不然,“二律背反是康德(Immanuel Kant,1724/4/22-1804/2/12)在一七八一年出版的《纯粹理性批判》(Critique of Pure Reason),探讨知识成立条件时所提出的概念”。[ 国家教育研究院双语词汇https://terms.naer.edu.tw/detail/77d3ebb83f6e512e78d4b5338e105bd9/?seq=1] 康德证明时间同时具有“有限”和“无限”二种性质,因此产生矛盾性,称为二律背反之一。康德证明:时间不可能从“无限”的过去来到现在,可见时间是“有限”;但时间不能找到一个起始点,而在起始点前没有时间,时间不可能从无到有的过渡,所以时间是“无限”。时间同时具有“有限”和“无限”二者相反的矛盾性,获得同等有效的逻辑证明,称为“二律背反”。二律背反是有情意识知觉必然产生的矛盾性,因为未见道者其意识存在的本身就是有我见、我所见、我慢、我使的系缚。

例如释昭慧以涅槃为“无限”对比“有限”的身心之我后,又主张生命有本体就会“陷入二律背反的泥淖”:

佛法不立本体,原因即在于:只要本体一安立,则一切举凡宇宙观、生命观、道德观乃至涅槃观都会陷入二律背反的泥淖。[ 释昭慧,《如是我思》(新版),东初出版社(台北市),1989/9初版,页84。]

释昭慧主张“佛法不立本体”,因为“只要本体一安立……都会陷入二律背反的泥淖”,所以释昭慧畏惧生命有本体的本体论命题,因为只要生命有本体,便会有如何实证生命本体的方法论命题,以及随后引生而来的种种相关命题。由于畏惧种种的命题,所以释昭慧就只能坚持“佛法不立本体”的邪见与主张。但是这样的邪见和主张只是外道凡夫之见,也是释昭慧心中畏惧二律背反,无法超越二律背反的凡俗之情。

其实,释昭慧不立生命本体,反而堕于以涅槃为“无限”对比“有限”的身心之我,就是“陷入二律背反的泥淖”而不自知,因为“无限、有限”只是以意识的生与灭为中心的虚妄概念,而非法界的事实真相。例如任何一个线段都是由“无限”的点所构成,但是我们无法比较3公分线段中“无限”的点和1公尺线段中“无限”的点的数量谁多谁少,因为“无限”只是意识所建立的虚妄概念。在数学的证明下不论线段的长度为多少,其任意“无限”的点都可以找到相对应的点,因此3公分和1公尺的“无限”的点是不能比较大小的。可是“有限”的3公分明显短于“有限”的1公尺,却是可以清楚比较的事实。在“有限”的3公分中有“无限”的点,那么“有限”的3公分如何小于“无限”的点呢?那么到底是“有限”的1公尺大呢?还是“无限”的点汇集而成的3公分大呢?显然“有限”的1公尺,大于“无限”的点所汇集成的3公分。因此释昭慧以虚妄的“无限、有限”概念来思考事物,反对生命“本体”的存在,即是无明与邪见。由此可见,释昭慧从“无限、有限”的角度来思考生命的“本体”,本身就是错误的运用概念,因而“陷入二律背反的泥淖”。

佛法中甚深微妙大光明法的不生不灭本体并非安立,而是法界的事实真相,才能够使得众生有六道轮回的流转现象。不论思想上有安立本体或不安立本体,法界的事实真相就是有第八识如来藏的永恒存在,使得众生有五阴、十二处、十八界的相续出生与流转。只有接受生命有本体的客观事实,并且身心归命于正法三宝之中,培植福德并回向值遇大善知识,学习大善知识所教导止观双运的思惟观后,以真实禅实证不生不灭的第八识如来藏,成就不堕于生与灭的般若中道智慧后,自然远离生灭、断常、一异与来去等等边见而不陷入二律背反的泥淖。因此平等慧如实正观的现代意义,就是能够知有本体与五阴等六种见处可以平等慧而现观不陷入二律背反的泥淖,不畏惧二律背反的难题,最后实证甚深微妙大光明法,重建有益于成佛之道的“宇宙观、生命观、道德观乃至涅槃观”。

本章开头以“名色缘识、识缘名色”之缘觉法,描述生命根源“(入胎)识”与身心“色、名”的关系,犹如平等的“三芦立于空地,展转相依”,于是“名色缘识、识缘名色”的缘觉法就转变成为具有“平等慧”之“五阴”与“(真)我”的大乘别教“六见处”,因为“名色”解剖开来就是“五阴”。如果“名”、“色”与“识”三芦不能平等,便会倾倒而不能“展转相依,而得竖立”。于是具有“平等慧”的“六见处观”,就成为大乘菩萨见道前可以具体观行与操作的模型。如下图所示:

菩萨的智慧超越缘觉,因此菩萨的智慧就不再只是像缘觉人那样,以自我解脱于生死流转作为目标而已。既然菩萨的智慧超越缘觉,那么菩萨的智慧目标就不仅止于解脱生死入无余涅槃而已,而是要如同佛陀一般广度众生成就佛道。所以上图中菩萨对生命结构的理解,虽然与缘觉“识缘名色、名色缘识”相同,但是已经转变成具有“平等慧”的六见处观,并且依于六见处的平等慧如实正观,进行第六见处所说五阴与“我”非一非异而不相在的种种观行。在此观行修习下,再以真实禅参究第八识甚深微妙大光明法的实际理地,获得大乘见道的明心功德,解答第八识作为记忆储存处的甚深奥秘。

第六见处所说的“我”有种种名称,例如前举“现前立少物”之“少物”,以及“我”、“神”[《中阿含经》卷五十四〈大品阿梨吒经 第九〉:“复次,有六见处。云何为六?比丘者,所有色,过去、未来、现在,或内或外,或精或麤,或妙或不妙,或近或远,彼一切非我有,我非彼有,亦非是神,如是慧观,知其如真。所有觉、所有想、所有此见非我有,我非彼有,我当无,我当不有,彼一切非我有,我非彼有,亦非是神,如是慧观,知其如真。所有此见,若见闻识知,所得所观,意所思念,从此世至彼世,从彼世至此世,彼一切非我有,我非彼有,亦非是神,如是慧观,知其如真。所有此见,此是神,此是世,此是我,我当后世有,常不变易,恒不磨灭法,彼一切非我有,我非彼有,亦非是神,如是慧观,知其如真。”《大正藏》册一,页764,下15-27。]、“世界”、“物”[《中部经典》卷三第二十二蛇喻经:“诸比丘!此等有六见处,云何为六?诸比丘!是未闻之凡夫,不尊重圣者,不知圣者之法,不于圣者法为导,不尊重真人,不知真人之法,不以真人法为导,以色于目:‘此是予之物,此是予也,此是予之我。’又,以受于目:‘此是予之物,此是予,此是予之我。’又,以想于目:‘此是予之物,此是予,此是予之我也。’又,以行于目:‘此是予之物,此是予,此是予之我也。’又,此之所见、所听、所思量、所识、所得、所欲、以意所反省者,亦为‘此是予之物、此是予、此是予之我也。’又,此之见处,即‘彼是世界,彼是我,彼予死后成为常住、常恒、久远、非变异法,予是永远如是存在’,以此之见处,观‘此是予之物,此是予、此是予之我。’”《汉译南传大藏经》册九,页191,上9-页192,上3。] 等等诸名来进行观察与分析,都是探讨如来藏、涅槃、本体等等各种意义下的术语运用而已。但其重点在于六见处的前五见处为五阴,第六见处是五阴与我之本体的关系,并且进行“五阴不是我之本体”(五阴非我),“五阴也不能说异于我之本体”(五阴不异我),“五阴与我之本体彼此之关系属于互不混杂的状态”(五阴与我不相在)的观行。在《杂阿含经》中有关“五阴非我、不异我、不相在”的探讨经文非常多,例如第二三、二四、三○、三一、三二、三三、三四等等数十部经典,虽然在这些经文中并不特别标示“六见处”,但其实都是以六见处的平等慧如实正观,进行法义的探讨与观行。

本章最后应该说明,佛陀为什么要为佛弟子开示“平等慧如实正观”之六见处呢?因为若佛陀于二乘教中只建立五阴为五种众生可以现观之“见处”,若不建立第六见处,那么将有二种可能的意涵:一者有堕于断灭之虞,因为只有五阴五种见处,无第八识如来藏与五阴的关系作为第六“见处”,众生将会如释印顺、释昭慧等人一般以为“佛法不立本体”,而误以为第八识如来藏并不存在而堕于断灭见中。二者堕于“真实不坏的涅槃本际常住我本住法”为不可现观实证之法故非“见处”,那么如何取信于众生确实有“真实不坏的涅槃本际常住我本住法”的存在呢?犹如吕真观引《大乘入楞伽经》“虽有不可见”错以为第八识不能成为“见处”[ 请参见《正觉电子报》第187期〈第八识无形无色,就不可见吗?—以阿含圣教点亮吕真观的盲点〉一文。],或者如琅琊阁与张志成无力现观而主张“既然阿赖耶识无形无色,你怎么‘现观’它?”之邪见,则三乘菩提之解脱智慧与实相智慧便成为虚妄之建立,而不能取信于一切众生。因此,如果佛陀没有明白开示“平等慧如实正观”之六见处,那么大乘法便成为想像、猜测之法,而非可以实证之义学。因此,佛陀必然要宣说第六见处之真我第八识如来藏而不堕于断灭之难处,亦建立真我第八识如来藏为第六见处所摄而不堕于不可实证之难处。

如果我们仔细阅读《杂阿含经》中这些探讨六见处的经文,可以发现六见处的探讨其实就是贯串大乘与小乘的佛法义理,令大小乘融为一体成为完整的佛法体系。因为六见处的前五见处就是五阴、十八界等二乘观行获得解脱的核心义理,而亲证第六见处所说的真我就是大乘见道的核心;而获得大乘见道前,必须先对五阴、十八界等二乘观行有充分的智慧基础。换言之,从生命解剖的道理来看,要实证第八识甚深微妙大光明法之前,必须要对所有可以解剖的五阴、十八界等生灭而可解剖的诸法范围,有能力进行界定、分析与归纳,才能够获得进求大乘智慧的能力。同样的,在阿含经中已见佛陀教导二乘声闻与缘觉获得四沙门果的解脱智慧,便足以确认:佛陀在教导缘觉法后,必然教导智慧超胜于二乘的大乘法与大乘菩萨道。至于大乘与二乘在六见处如何紧密结合,形成完整的佛法体系,将于下一章中介绍。

生命解剖学—《阿含经》之三乘见道原理与次第(连载6)

第三章 六见处之方便禅思与真实禅

我们前面已经介绍声闻的五阴心理解剖,以及缘觉的诸界心理解剖,都是佛陀所建立,将世间一切法加以分类的独特且巧妙的方法,目的是为了区别不生不灭法与生灭法的截然不同。然而众生一向只是生死流转,从来无法理解或实证不生不灭法的法相是什么,所以佛陀特别施设五阴与诸界的分类方法,先将一切法进行分类。众生中聪慧者凭借五阴与诸界的分类与观察,现观其生灭与无我性之后就可以解脱于生死流转的痛苦,成就四沙门果的次第解脱。但是佛法的修证并不仅止于获得四沙门果的解脱智慧而解脱于生死流转,因为这只是抵达佛道途中的“化城”而已;佛陀建立四沙门果的究极目标,在于化导小乘人得以回小向大,最后成就与佛陀一般无异的成佛之道。

因此小乘的五阴解剖与诸界解剖的观行方法,其实只是作为迈向大乘实证不可解剖的第八识甚深微妙大光明法的前方便。因为要实证不生不灭的甚深微妙大光明法之前,首先要把所有可以解剖分类的生灭法范围完整且恰如其分的界定:不可以范围太小而把可解剖的一部分生灭法,错误的当成不生不灭法;也不可以范围过大而把不生不灭法否定掉,或者将之视为生灭法。只有具备正确解剖分类生灭法的智慧者,才有可能找到真正不生不灭的甚深微妙大光明法。综合小乘声闻与缘觉的观行能力,形成通往大乘的阶梯,而六见处观行就是小乘回小向大首要登上的阶梯。在《阿含经》中六见处又区分出前五见处与第六见处的观行与实证,将之分别称为“方便禅思”与“真实禅”;从这施设的名相可以显而易见的知道,前五见处的“方便禅思”,就是小乘进入第六见处及实证大乘“真实禅”的前方便。

从佛陀施设声闻与缘觉同入无余涅槃,有智慧者就可以知道其后必有大乘亦是佛说。如果佛陀建立佛教的目的,只是教授解脱生死轮回以入无余涅槃,那么只要有声闻法便已经足够,根本不必大费周章教授缘觉法。因此佛陀教授缘觉法还特别教导十因缘法的目的,就是要帮助小乘声闻人迈向大乘的前方便。由于有声闻与缘觉的教法,才令小乘“方便禅思”的修习具足,才能够获得进入大乘“真实禅”的基本知见。由此可知,小乘与大乘之间的智慧距离相差甚远,必须有声闻教法与因缘观的缘觉教法,才能稍稍补足登上大乘智慧之阶梯。缘觉与声闻的智慧距离已经甚大甚远,那么大乘与缘觉的智慧距离,则更远甚于缘觉与声闻之差距。

在《阿含经》中有极多经文宣说声闻与缘觉的心理解剖方法,总括称为“方便禅思”,然而小乘的心理解剖,终究不能脱离进入大乘“真实禅”实证大乘见道的目标。如果小乘法不以“方便禅思”自居而迈向大乘“真实禅”,那么如此的小乘法就只是小根小器且焦芽败种的罗汉道。若是小乘法以“方便禅思”自居而迈向大乘“真实禅”,那么如此的“方便禅思”便不能称为小乘法,而是迈向大乘“真实禅”的“方便禅思”,本质即是大乘法。因此佛陀以六见处将大小乘的法义紧密结合,令小乘法不能脱离大乘而失去成佛的重要目标。所以《阿含经》中有六见处相关的义理,正是证明大乘是佛说的重要文献证据。如果有人因为六见处的法义结集在《阿含经》中,就错认六见处是属于小乘的法义,那么就是对于六见处的义理无法如实正知的缘故。

在《杂阿含经》第六五、六六、六七、六八、二○六经都有对“方便禅思”的解说,其实就是对于如何以三昧[“方便禅思”在南传尼柯耶对读的经典中就是“三昧”。例如《杂阿含经》第六五经对应南传相应部S22.5-6,其经题即是“三昧”与“宴默”,经文以“三昧”对应“方便禅思”。]解脱的解说。“三昧”包括“禅定三昧”以及“智慧三昧”,“禅定三昧”是通于世间的四禅八定,“智慧三昧”则是不共世间且具决定性而不动摇的智慧,例如声闻证道之解脱智,即属智慧三昧,所以经中有时也以“三三昧”[《长阿含经》卷十〈第二分三聚经 第八〉:“云何三法趣向涅槃?谓三三昧:空三昧、无相三昧、无作三昧。”《大正藏》册一,页59,下5-6。]描述小乘人出离三界的方法和智慧。本书前面第一章概要介绍五阴解剖与诸界解剖的内涵,即是相应于“方便禅思”的具体内容与重要目标。《杂阿含经》卷八第二○六经:

如是我闻:一时,佛住毘舍离城耆婆拘摩罗药师庵罗园。尔时,世尊告诸比丘:“当勤方便禅思,内寂其心。所以者何?比丘!方便禅思,内寂其心,如是如实知显现。于何如实知显现?于眼如实知显现,若色、眼识、眼触、眼触因缘生受,若苦、若乐、不苦不乐,彼亦如实知显现。耳、鼻、舌、身、意亦复如是。此诸法无常、有为,亦如是如实知显现。”佛说此经已,诸比丘闻佛所说,欢喜奉行。[《大正藏》册二,页52,中20-28。]

上述经文标举“方便禅思”的目标就是要“内寂其心”,才能够说“如实知显现”。前述六见处的“平等慧如实正观”中,前面五种见处的观行就是“方便禅思”,其阶段目标就是要“内寂其心”,然后才可以“如实知显现”。换言之,修学佛法与研究佛学都要能够“内寂其心”,再配合正知见的建立,才能够说对修学佛法与研究佛学有“如实知显现”之智慧与功德,否则就会产生于法退堕的现象,甚至无法正确理解佛法的窘境。因此所谓“方便禅思”的建立,就是要进入大乘“真实禅”的前方便,此外还有许多的心理素质与基础知见必须培养及建立,才能够进入大乘见道而不退,“内寂其心”就是重要的努力目标。

前举《杂阿含经》第二三经有关六见处的经文,主要强调五阴诸法与“我、涅槃”之间的平等慧,作为除去我见、我所见、我慢、我使的系缚的基础知见。至于如何具体的操作,在《杂阿含经》共有五部 [在《杂阿含经》第六五、六六、六七、六八、二○六经等共有五部经解说“方便禅思”。] 解说“方便禅思”的经典,让我们可以进一步理解六见处的重要内容,因为六见处就是由“方便禅思”与“真实禅”的观行内容所构成,其中前五见处就是“方便禅思”。例如《杂阿含经》卷三第六五经:

如是我闻:一时,佛住舍卫国只树给孤独园。尔时,世尊告诸比丘:“常当修习方便禅思,内寂其心。所以者何?比丘常当修习方便禅思,内寂其心,如实观察。云何如实观察?此是色、此是色集、此是色灭;此是受、想、行、识,此是识集、此是识灭。云何色集,受、想、行、识集?愚痴无闻凡夫于苦、乐、不苦不乐受,不如实观察;此受集、受灭、受味、受患、受离不如实观察故,于受乐著生取,取缘有,有缘生,生缘老、病、死、忧、悲、恼苦,如是纯大苦聚从集而生,是名色集,是名受、想、行、识集。云何色灭,受、想、行、识灭?多闻圣弟子受诸苦、乐、不苦不乐受,如实观察,受集、受灭、受味、受患、受离如实观察故,于受乐著灭,著灭故取灭,取灭故有灭,有灭故生灭,生灭故老、病、死、忧、悲、恼苦灭,如是纯大苦聚皆悉得灭,是名色灭,受、想、行、识灭。是故,比丘!常当修习方便禅思,内寂其心。比丘!禅思住,内寂其心,精勤方便,如实观察。”佛说此经已,诸比丘闻佛所说,欢喜奉行。

如观察,如是分别、种种分别、知、广知、种种知、亲近、亲近修习、入、触、证二经,亦如是广说。[《大正藏》册二,页17,上23-中15。]

上述经文说明“方便禅思”的“内寂其心,如实观察”之内容,就是“此是色、此是色集、此是色灭;此是受、想、行、识,此是识集、此是识灭”,以声闻法观察色、受、想、行、识等五阴的集与灭,能够真正观察五阴的集起与灭除而不偏废,才是“如实观察”。或是从五阴的集起“云何色集,受、想、行、识集”,五阴的灭尽“云何色灭,受、想、行、识灭”,以缘觉法观察“于受乐著生取,取缘有,有缘生,生缘老、病、死、忧、悲、恼苦,如是纯大苦聚从集而生”、“于受乐著灭,著灭故取灭,取灭故有灭,有灭故生灭,生灭故老、病、死、忧、悲、恼苦灭,如是纯大苦聚皆悉得灭”的流转和还灭,皆是“内寂其心,如实观察”。

综合《杂阿含经》第六五、二○六经所说,要以声闻法与缘觉法观察诸法的寂灭而“内寂其心”,才能够称得上“如实知显现”。有情众生依无明而出生后,集起与流转已经是众生身心运行的现实,却无法清楚了解集起与流转运行的道理,因此唯有灭尽与还灭,才能对集起与流转运转能“如实知显现”。就如同前章所说“观阴合会”,必然要将五阴清楚的划分界定其不同的种类,才能够说众生身心确实由五种阴盖所和合。透过“内寂其心”的方法灭除某类法,才能够清楚区分不同种类的法存在而“如实知显现”。如果学佛者或佛学研究者想要“如实观察”诸法实相,却不能够灭除诸法而“内寂其心”,其实就难以达到“如实观察”、“如实知显现”,空言五阴是从何处如何生起而显现的,就成为无知小儿的呓语了。例如学问僧释印顺在《唯识学探源》如此主张:

所以,真心论可以批评妄心论,妄心论可以反对真心论。不过,作为反对与批评的标准何在?这不外理证与教证。理证,各有思想体系,加上自宗规定了的了义不了义,如离开事实的证明,那种笔墨与口头官司,千百年来还没有断案。……以我的理解,真心论的卢舍那佛说,迦旃延佛说;妄心论的弥勒佛说,都不过继承根本佛教的思想,在不同的时代区域中,经古人长期的体验思辨而编集的成果。承认此两大思想的分流(自然是互相影响的),同等的地位;从时代的前后去整理它。经与论间,经与经,论与论的中间,看出它的演变分化;从演变分化中把握它的共同性,这才是公平而又不笼统的办法。研究它的思想来源,考察它的思想方法,何以说真?何以要说妄?为什么要说唯心?是否非唯心不可?从高一层的根本佛教去观察,自然能给予正确的评价。[ 释印顺,《唯识学探源》,正闻出版社,2003年4月新版二刷,〈自序〉页3-4。]

对于唯识学所谓“真心、妄心、唯识、唯心”之所指为何,释印顺提出很好的问题:“作为反对与批评的标准何在?”没有错,确认什么是衡量、理解、讨论与批评的标准,才是解决所有疑问与争议的关键。但是释印顺认为:“承认此两大思想的分流(自然是互相影响的),同等的地位;从时代的前后去整理它……看出它的演变分化;从演变分化中把握它的共同性,这才是公平而又不笼统的办法。”换言之,释印顺主张想要理解佛教的经、论里的教理,所采用的标准方法是整理不同学派的主张与思想。但是想要透过文字的理解、梳理、比较等方法来获得智慧与解脱的内容,却与自我的修行实践完全无关,充其量都只是世俗学问,这样的研究方法无法“内寂其心”,必然导致无法“如实知显现”的结果。

根据《杂阿含经》的解说,文字的理解、梳理、比较等等学术方法,并不是如实知经、论、教理的主要途径与标准,必须透过“内寂其心”的实修方法作为标准,才是“如实知显现”的主要途径。换言之,所有想要正确理解解脱之道或成佛之道的人,都必须观察自我内心烦恼、诸法的生起因缘,然后渐次灭除诸烦恼与诸法,才能够称得上“如实知显现”。如果缺乏基本灭除烦恼与诸法的能力,表示对于集起与流转的因缘并没有正确观察,便不能成为研究佛法的标准,对于理解小乘的“方便禅思”并无助益,对于大乘“真实禅”的真实内涵就更难理解与实证了。

对于唯识学的研究,一般学佛者或学术研究者通常都只是依于文字进行整理与理解,所以释印顺主张:“研究它的思想来源,考察它的思想方法,何以说真?何以要说妄?为什么要说唯心?是否非唯心不可?从高一层的根本佛教去观察,自然能给予正确的评价。”其实释印顺企图设立世俗的“研究思想来源”、“考察思想方法”作为研究标准,而不是采用“内寂其心”的实修方法,显然释印顺系主张佛法只是思想“演变分化”的发展,而不是对于法界实相的客观描述与实证的生命科学。根据《杂阿含经》解说“内寂其心”、“如实知显现”的道理,可知佛法是生命科学,必然采取科学实证的修行方法来验证所有的标准。因此,本文认为应该以“所有心识中,可灭除者为妄心假我,不可灭除者为真心真我”作为标准;能够灭除该心所有法(心所),才能说如实知该心所有法而进行研究与论述。

如果以“可灭除者为妄心假我,不可灭除者为真心真我”作为标准,那么释印顺说“以我的理解,真心论的卢舍那佛说,迦旃延佛说;妄心论的弥勒佛说,都不过继承根本佛教的思想”便有大过失。释印顺所谓“卢舍那佛说真心论”系指《华严经》[《佛教史地考论》:“南方以《华严》为释迦佛之顿说;北方则以《华严》为卢舍那佛说。”(释印顺,《佛教史地考论》,正闻出版社,2000年10月新版一刷,页35。)],“弥勒佛说妄心论”系指《瑜伽师地论》[释印顺将弥勒、无着、世亲等瑜伽行派的论著判为以“虚妄唯识论”的妄心论。参见《无诤之辩》:“虚妄唯识论:唯识,大家都同意,不消多说。这是弥勒、无着、世亲以来的大流”(释印顺,《无诤之辩》,正闻出版社,2000年1月新版一刷,页130。)又,释印顺在《以佛法研究佛法》中说:“传说北天竺的无着,在阿瑜陀国,传受弥勒菩萨的《十七地论》(《瑜伽论》的〈本地分〉),为唯识一宗的开始。”(释印顺,《以佛法研究佛法》,正闻出版社,2013年1月修订版一刷,页245。)],但是《瑜伽师地论》所讲述者为八识论[《瑜伽师地论》总说阿赖耶识、意根及六识等八识。例如《瑜伽师地论》卷一〈本地分中意地 第二之一〉:“云何意自性,谓心、意、识。心谓一切种子所随依止性,所随依附依止性,体能执受异熟所摄阿赖耶识。意谓恒行意及六识身无间灭意。识谓现前了别所缘境界。”《大正藏》册三十,页280,中6-9。],其中异熟所摄阿赖耶识就是不生不灭的真心。因此,释印顺说“妄心论的弥勒佛说”将真心论《瑜伽师地论》颠倒说为妄心论,这样的颠倒说并不如实,于是便有大过失。

释印顺说“以我的理解”,显示释印顺并非以“内寂其心”、“如实知显现”的修行与实证的道理解读经论,而是以文字比对整理的世俗方式来“理解”经论,必然产生对《瑜伽师地论》的误解。如果弥勒佛所说《瑜伽师地论》是妄心论,而妄心必可灭除,那么妄心论的《瑜伽师地论》岂不就成为断灭论了,如何可能成为佛教的根本论呢?既然异熟所摄阿赖耶识就是不生不灭的真心,所以《瑜伽师地论》其实也是真心论。再者,从阿含圣教所说平等慧如实正观之六见处中,第六见处所说为不生不灭的真心真我,所以佛教的根本一向都是八识真心论。因此,从《阿含经》《华严经》与《瑜伽师地论》全都是真心论而非摄属断灭的妄心论,显示佛教自始自终一向皆是真心论。

释印顺主张“承认此两大思想的分流(自然是互相影响的),同等的地位;从时代的前后去整理它……看出它的演变分化;从演变分化中把握它的共同性,这才是公平而又不笼统的办法”,可是释印顺错误地将真心论的《瑜伽师地论》视为妄心论,可以说是“公平”吗?可以说是“不笼统的办法”吗?像释印顺这样纯以世俗的情解臆想来解读佛教经论,而不愿依阿含圣教“内寂其心”、“如实知显现”的修行与实证的道理作为标准解读经论,就是既不公平且又笼统的办法。因为依六见处的方便禅思“内寂其心”,再依真实禅而现观第六见处所说的真心如来藏的大乘见道胜义菩萨,必然能够正确解读《瑜伽师地论》是真心论,而与《华严经》《阿含经》等等大小乘经论皆是八识真心论,绝对不会误解佛教经论为断灭见的妄心论。所以,只有依循阿含圣教“内寂其心”、“如实知显现”的修行与实证的道理作为标准解读经论,才是公平而又不笼统的办法。

不但如此,如果只是“从时代的前后去整理它、看出它的演变分化”,就是预设人类的生理结构和心理结构在佛世以后产生“演变分化”作为研究的前提。可是事实上从无始劫以来直到现代,人类五阴、十八界的生理结构和心理结构并无不同,乃至六道众生的生理与心理结构从来都是不变的五阴结构,甚至进一步可区分为诸界的结构,因此众生才能从无始劫以来于六道中流转不停。如果六道众生的生理与心理结构彼此相异而不能互转,那么众生如何能够随业而在六道中流转呢?既然众生的生命结构从来不变,那么“从时代的前后去整理它、看出它的演变分化”并不符合事实,必然只是自己对诸法的猜测与想像而已。

对于“方便禅思”的“内寂其心”缺乏如实修习的学佛人,即使曾经获得善知识的协助,隐约进行“真实禅”的锻炼而获知甚深微妙大光明法的密意,但终究不敌内心的不寂静而退回文字研究,无法发起“内寂其心”、“如实知显现”的实证智慧而自受用安住。例如有自称“琅琊阁”者与张志成之对话如下: